| 作者: | 约翰•赫曼 |

|---|---|

| 译者: | Onion |

谷歌眼镜的出现意味着什么?科学是把双刃剑,人们对于技术的未来,也持有两种态度,这两种态度的对话碰撞出了有价值的东西。这里刊登的这篇评论,表达了作者的个人观点:从科幻小说中复制出来的技术,正不断侵入现实,这将带我们坠入反乌托邦的悲惨未来。

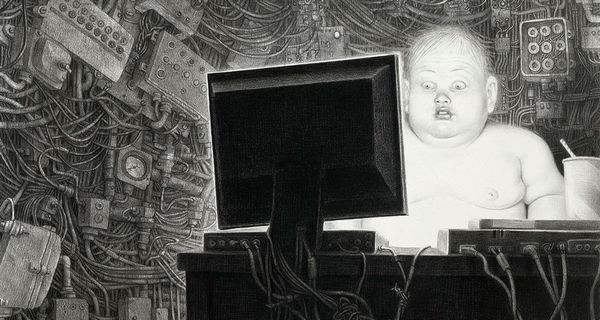

信息过剩的反乌托邦未来。作者: Laurie Lipton

科技企业正在从反乌托邦科幻中发掘创意

人们阅读反乌托邦科幻小说是为了娱乐,而科技企业似乎正在从中发掘创意。

下边这段话是否似曾相识:

要是可能的话,你可以想像一个小小的房间,六角形的,像一只蜜蜂的巢孔。它既不是借着窗子、也不是借着灯光照明,可是房间里充满着一种柔和的光辉。那里没有调节空气的设备,空气却是清新的。那里没有什么乐器,可是当我开始沉思时,房间里却洋溢着音乐的旋律。一把扶手椅立在房间的中央,旁边是一张书桌——那就是全部家俱了。在那把扶手椅里,坐着一个用布裹着的笨重而又呆滞的人——这是一个女人,大约五英尺高,有一张像蘑菇那样白的脸。这个小房间就是属于她的。

这段话出自E•M•福斯特的《大机器要停止运转了》,明晰而又令人心碎地对网络时代做出了预言。

回到现在,考虑一下2012年科学技术领域的热门创意:

•增强现实

•持续无限的网络连接

•海量/无穷数据

•工程化健康

•数字化自我

•完善的隐私重定义

综合考虑,这些内容听上去就没有一点前瞻性吗?或者至少值得我们的目光停留一下呢?我们不仅变得越来越像窄小房间里那位脸色苍白的女士,而且还乐此不疲。太多的科技产业目标人性缺失,还散发着反乌托邦的气息。实力最雄厚的公司正在致力于实现我们最最严酷的幻想。我们应该避免反乌托邦的到来,而不是把它当做追逐的目标。

人们忘了反乌托邦的实质,反而开始以它们为未来的参照

谷歌的增强现实眼睛项目被当成一个笑话,这真是恰如其分。第一版产品成功的可能性是不存在的——绝对没有。谷歌不投放完备的产品,不过他们确实给出了完善的创意。谷歌搜索是一项还在不断完善的产品,但也清楚表达了对于完整迅捷回忆的追求。谷歌图书、学术和专利搜索仅仅展现出核心创意——应该有一个地方存放和提供人类的全部知识——远未达到完善的程度。安卓系统尽管极尽拙劣,目标却直指全时在线。增强现实眼镜是真正意义的增强现实装备,创意直接取自科幻小说,只不过,还不够完善。

《少数派报告》里的交互式用户界面。

经常阅读新奇产品博客,你就会发现一种写作的范式:只要可行,作者就会引用《少数派报告》这部电影。我认为,这种潮流始于微软Surface多点触控桌,或者也许是iPhone,将自家产品与汤姆•克鲁斯的预防犯罪实验室使用的透明触摸界面相比较。这部电影不经意间展示了面部识别技术、文本关联广告、完备的神经科学和方方面面的未来特征,所以非常方便引用!而且没有人错过这部电影。对于一部改编自短篇小说的电影而言,它充满了新奇概念,简直就是科幻创意的精选集。

而我们似乎正在忘记这样一个事实:这些创意都具有反乌托邦性质。仅仅因为在虚构的未来中展现过几次,并不意味这些创意必然会实现,即便实现,也不一定给人类带来好处。《少数派报告》的作者菲利普•K•迪克有一种独特天赋,可以明辨近未来的那些梦魇。在这一点上,科技企业似乎可以与之比肩。

现如今的优秀创意早在科技企业考虑实现它们之前便已出现在小说里。当艾萨克•阿西莫夫、菲利普•迪克、阿瑟•克拉克、甚至是E•M•福斯特最初构想这些点子的时候,他们考虑的就是其中的阴暗面。他们创作了关于终极社会的警示故事:虚拟和真实无法分辨,警察可以在犯罪之前逮捕罪犯,疲于应付过量信息以致无法思考,以及机器超越人类这些。优秀的科幻大师现在仍在这么做:他们培养一种惊奇感,再用恐惧感来调合一下。

随着科技企业不断尝试实现这些创意,没人想到我们正在飞速坠向反乌托邦的深渊。隐私的重新定义应该只是我们追逐目标时产生的微弱副作用,并不属于目标的一部分。可是这很容轻易就会越过临界点,产生一发不可收拾的转变,这才是其中的要义所在。

谷歌的增强现实眼镜项目宣传片《一天》。

谷歌的现实增强眼镜的宣传视频就好比《恐怖电影》中那个段子的智能升级版,我们了解才会发笑,并不因为它有多么好。所以科技企业的动力除了赚钱,还在于对知名度的追逐。

我们这些用户也受到了潜移默化的影响:我真的是惊异,为Pebble智能手表融资超过300万美元的用户中,有多少人想过那是一个惊艳的创意还是对小说和电影的抄袭。周末挤近柯契拉音乐节的那帮人,是喜欢看图帕克(Tupac)还是只想混个脸熟:没错,我记得这是阿尔•帕西诺电影里的桥段,那部电影叫什么来着?科技领域正在趋向于追溯未来,往昔的未来,我们本应该恐惧和防范的未来。

让科技企业至少拥有一项自己的发明创造,作为科技的使用者,大家不再纵容没有真正创新精神的科技企业,这样的要求过分吗?尽管我们还没有真正做好准备,但最好的科幻作品总能让我们后知后觉,所以我们还是让那些创意物尽其用吧。

(译自 buzzfeed.com )