(文/Lisa Grossman)世界上最大的水底中微子探测器进入了收获季节。这一探测器被置于海底,因此,除了捕获神秘粒子外,它还担负着收集生物数据、探测地震信息的重任。

这台探测器的中文名字是“心宿二”,英文名字是Antares。2008年“心宿二”中微子探测器建造完成,并被放置在距地中海面约2.4千米的地方。“心宿二”在地中海下静静的等待着穿过大气层的中微子,不放过任何与此相关的信号。

若能精确缴获这些神秘粒子的老巢,那么,困惑物理学界多年的谜题便能迎刃而解。例如,宇宙射线的组成问题和超新星爆炸中的疑点等。遗憾的是,对此问题世界上最高级的中微子探测器仍无法给出任何具有说服力的解释。

“心宿二”探测的天区与其他中微子探测器不同,因此,它可能会加速研究的进程。不仅如此,它还具有独特的另类功能——追踪海底发光生物和探测地震,相信这一功能是其他中微子探测器望尘莫及的。

“在银河系的中心或是其他星系,我们企图发现中微子新的来源。”意大利博洛尼亚大学的物理学家乔治•贾科梅利(Giorgio Giacomelli)说。4月27日他于威尼斯的一次会议上发表了第一篇关于“心宿二”探测器的文章。“我们主要目的是为了寻找宇宙中的中微子源,进而可以对这一奇妙的外来粒子进行研究。”

“心宿二”探测器将引领一次中微子世界的奇妙之旅。

海洋之眼

“心宿二”由900个圆圆的海洋之眼组成,这些海洋之眼中敏锐的光电倍增管可以轻而易举的捕获光线并将其放大。第一列的海洋之眼于2006年进入水下。

水下生活

上图是艺术家对“心宿二”想象出来的模样,展示了它12列敏锐的眼睛是如何在地中海下排列的。

中微子似乎具有隐遁的能力,它“无色无味入水无形”绝非一般粒子可比。其实,它也并非如此玄妙,透过物理的双眼,它们只是不带电荷、质量几乎为零,并且很难与其他物质发生相互作用而已。但是,正是如此,使得它们极难被捕捉。如果一个中微子从太阳的中心逃窜出来,它要经过数光年的旅程才有50%的可能与其他原子发生碰撞。

因此,与其苦哈哈的直接寻找中微子,不如探测它们在海洋中穿过的踪迹。这些高傲的中微子虽然很难与其他原子发生碰撞,但是仍难以抗拒地中海里庞大的水分子。当这些神秘的粒子与水分子发生碰撞后,会制造出一种新的高能粒子——μ子。由于这些μ子在水中穿行时的速度大于光速,因此会形成一种蓝色辉光,即切伦科夫辐射。这给探测中微子带来了新的思路。

“心宿二”的900只眼睛,可以看到这些蓝色的辉光。而在岸边的计算机可以精确地重建μ子的来源。

探测器间的互补关系

为了避免捕获来自大气层中伪装的信号,“心宿二”探测器将目光聚焦在了一侧的天空。在水中,如果光线划过的踪迹发生了向后退行的现象(类似红移),那么,产生这一现象的原因可能各种各样;然而,如果光线的踪迹向前移动(蓝移),则可能是中微子划过的痕迹。

“心宿二”正是利用了这一原理,来探测南半球星系中飞来的粒子,当然也包括星系的中心区域。而其他的中微子探测器也利用了同样的原理,它们在探测星系的另外一个区域,例如,南极的“冰立方”中微子探测器。

在俄罗斯境内贝加尔湖下800米左右的探测器正在窥视另一片不同的天区。贾科梅利说:“这些探测器形成了互补的关系。”

海洋生命在发光

“心宿二”圆圆的眼睛常常被一些发光的海洋生物所干扰。在海底,这些生物光信号对于物理学家来说简直就是噪声,而它们却是海洋生物学家的福音。因此,“心宿二”工作组里不仅汇聚了物理学家,同样也有生物学家。

“这里,有一组生物学家在同我们一起工作,他们希望更多的了解这些发光的海底生物,并且想要探究这些生物是如何随着洋流移动的。”贾科梅利说。目前,这个探测器在这一方向倒是有了些新的发现。

地震探测

“心宿二”的另一强大之处是,它还装备了地震计。在探测器上,每一列的光电倍增管都被放置在了浮筒上,浮筒可以随着洋流漂浮。为了记录探测器每时每刻的位置,“心宿二”的科学家们需要探究浮筒受到的力。3月地震计捕捉了一个意外收获。

“我们用‘心宿二’记录了日本大地震的数据。”贾科梅利说。尽管探测器距离地震的发生地相隔半个地球,然而,地震的数据却被探测器清晰的记录了下来。“这次地震是对地震计的一次校准。”

研究工作进行中

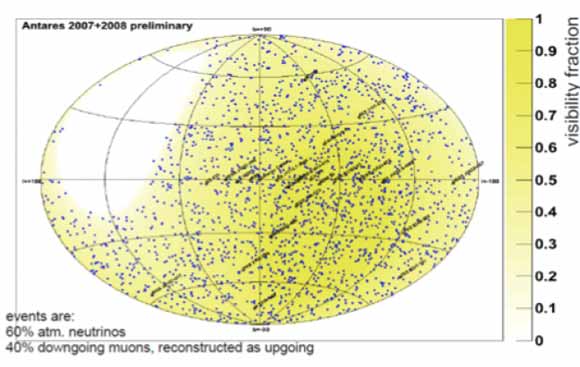

目前为止,无论是“心宿二”还是“冰立方”都无法给出宇宙中微子的确切来源。在过去的两年中,“心宿二”探测器捕获的信号多来自于大气层。

上图中,“心宿二”记录了天空中均匀分布的中微子候选人,但是它们是否为真身还有待考证。然而,在发现中微子源之前,“心宿二”的研究者们却更希望观测到粒子束而非均匀分的粒子。

“我们想要探究的不是在地图上东一点、西一点分布的粒子。”贾科梅利说,“只有地图上那些真正的小圆块才能说明一些问题,而这些小圆块也正是我们所要寻找的。”

博主介绍: Lisa Grossman 2009年毕业于加州大学Santa Cruz分校,科技交流专业。毕业后,她一直从事科技写作工作,从硕士期间便在Science News等地方做编辑,现在在Wired上开博。她的博客内容涉及面相当广,涵盖各个学科。