又到了一年一度的浪漫七夕。总希望天下有情人终成眷属,却无奈自古痴情空余恨——星河之上,牛郎织女隔着16.4光年的距离两情相悦;但凡尘之下,求爱不成反目成仇的案例,却八点档的民生新闻里层出不穷。为什么有的人恋爱谈得安之若素风生水起,有的人却在亲密关系中焦虑不安,情绪大起大落,乃至因爱生恨?这恋爱关系中的种种差别,在很大程度上受到双方依恋风格(attachment style)的影响。其中,又以痴迷型的依恋最令人纠结。

飞蛾扑火的痴迷型依恋

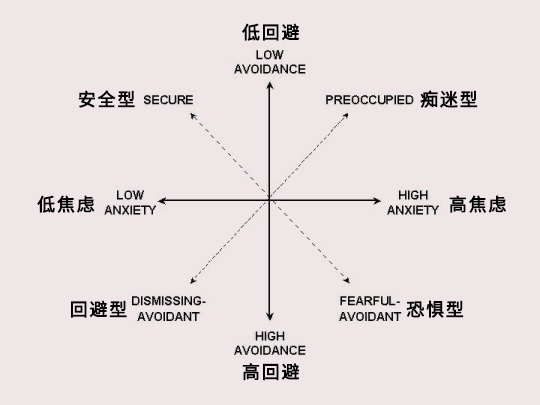

谈恋爱是两个人的事,亲密关系中的双方所展现的依恋风格,左右着爱情的航向。成人的依恋风格测量,主要分为回避(avoidance of intimacy)和焦虑(anxiety about abandonment)两个维度。

回避的高低会影响人们接纳相互依赖的亲密关系的难度和彼此的信任程度。在亲密关系中感到舒心和轻松的人,回避亲密的程度就低;而与伴侣亲密接触时会感到烦躁不安的人,其回避亲密的程度就高。一个人越害怕别人因为自己不够好而离开自己,Ta在依恋中的焦虑程度就越高。

这两个维度的变化,形成四种依恋风格:安全型(低回避、低焦虑);痴迷型(低回避,高焦虑);疏离型(高回避、低焦虑);恐惧型(高回避、高焦虑)。

四种不同的依恋风格。图片来源:psychology.illinois.edu

四种不同的依恋风格。图片来源:psychology.illinois.edu

在与他人亲密接触中,安全型的人非常安心,不担心别人会苛刻地对待自己,因而能积极快乐地寻求亲密、相互依赖的人际关系。相形之下,其他三种类型的人充满焦虑和不安,则容易在亲密关系中如坐针毡:痴迷型的人渴望亲密接触但害怕被拒绝。疏离型的人并不担心被拒绝,但却不喜欢亲密接触。至于恐惧型的人则两者兼而有之,在亲密关系中坐立不安又担心亲密关系不能长久。

不同的依恋风格也许和人们内在不同的信息加工模式有关。2009年Meyer发现,在对中性和正性情绪的识别上, 4 种类型的依恋风格者之间的正确率没有显著差异; 而在对负性情绪的识别上, 痴迷型个体的正确率最高, 疏离型个体的正确率最低[1]。但是在有危险的情境下,疏离型最早觉察出呈现负性情绪表情的面孔[2]。在应对负性情绪时,上诉两种依恋风格的人群会采取截然不同的应对风格:疏离型倾向于对负性情绪信息进行拒绝和回避,而痴迷型倾向于对负性情绪信息进行更多关注和夸大。

正是这样一种处理负性情绪的策略,让痴迷型的“痴情儿”们往往情路坎坷。那些因“苦追不成”和“被爱不足”而引发的爱情悲剧,时常就与他们的渴望亲密又恐惧被拒的心理状态有关。

一般认为,成人中的痴迷型依恋通常与幼时和母亲之间形成的不安全依恋关系存在对应关系:当一个婴儿在幼年时期没有得到足够的关注和照料时,无时无刻不在担心自己的处境是否安全,就会产生焦虑和不安,担心会被抛弃,恐惧会被忽略。而当母亲回过头来照料他时,他又会因为之前被忽略而远离母亲、产生愤怒等情绪。

由于对人际关系怀着这样混合的情感,痴迷型的成人往往处于爱、恨、怀疑、拿不起、放不下的冲突情感之中,形成一种不稳定和矛盾的心理状态。他们总觉得自己被误解和不受赏识,同时认为自己的情人和朋友都不可靠,不愿意与自己建立持久的关系。

涉及痴迷型的恋爱因而容易变得异常纠结:他们一方面希望能与自己的恋人极为亲近,另一方面又对恋人是否可靠和可信满腹猜疑。这种依恋风格的人们在求爱或恋爱时常常会表现得“想太多”,他们频繁地查看收集信息,多疑而喜欢分析揣测对方心理,有时又刻薄不留余地。出于对亲密关系的渴望和对恋人的过度倾注,他们付出时又犹如飞蛾赴火,奋不顾身。

痴迷型的依恋者可以为了争取亲密关系而不留退路,容易造成对方的麻木淡漠。但同时,他们却又对对方的负面评价极其敏感,容易夸大对方的淡漠而激发自己的焦虑情绪。图片来源:durantelallera /shutterstock友情提供

痴迷型的依恋者可以为了争取亲密关系而不留退路,容易造成对方的麻木淡漠。但同时,他们却又对对方的负面评价极其敏感,容易夸大对方的淡漠而激发自己的焦虑情绪。图片来源:durantelallera /shutterstock友情提供

过度倾注的“爱”,风险随之而来

“我爱你,你爱不爱我?你爱不爱我?你爱不爱我?”在缺乏自信的痴迷型人眼中,对方对自己的态度是至关重要的。他们往往会过度地寻求认同,依赖他人的赞许来获得内心的安适坦然。

压在钢索之上摇摇欲坠的坦然。

为了保护自己免遭拒绝和羞辱,这样的个体会更容易对他人产生敌意和愤怒。这些次生情绪的表达似乎能完美掩盖他们内心的不安和恐惧,又因为愤怒和控制欲让他们看起来面目可憎,人们很容易忽视这些所谓的强大外壳下的脆弱无助的小心灵。于是,愈是弱者,愈倾向于显示自我的强大。当自我的评价体系放在他人的手中,而这个人无法提供那份生存所需的“坦然”时,毁灭这个人,也许就成了解脱自我束缚证明自我能力的唯一途径。

青少年亲子依恋及攻击性的研究表明,青少年亲子依恋安全感、沟通和信任维度与总体攻击性呈现显著负相关。换句话说,和父母关系越疏离,青少年出现攻击性的可能性就越大[3]。而痴迷型人群伴有的低自尊表现,也被认为是恋爱暴力行为发生的危险因素。

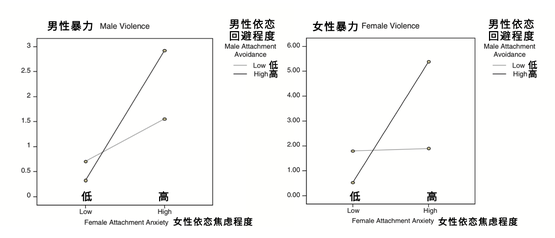

美国一项针对70对夫妇的研究发现,男性为高回避个体、女性为高焦虑个体的夫妻组合,出现家庭暴力的比例最高。一种有可能的解释是,高回避男性通过施暴来拉远和妻子的距离,而高焦虑的妻子接收到拒绝的信号后,又通过暴力来掩盖自己担心被抛弃的恐惧[4]。

男性回避和女性焦虑维度下的男性施暴程度(左)和女性施暴程度(右)。图片来源:参考文献[4]

男性回避和女性焦虑维度下的男性施暴程度(左)和女性施暴程度(右)。图片来源:参考文献[4]

2010年,一项对3380名中国大学生的问卷调查则显示,无论是男性还是女生,高焦虑依恋者的施暴率都较高。高焦虑依恋者在亲密关系中缺乏安全感,因此会产生较强的占有欲和嫉妒心,希望通过控制对方来获取稳定感,并一再寻求对方的保证。过强的控制和占有导致了矛盾,而控制是冲突和暴力发生的强预测因子。

高焦虑依恋者对恋爱关系中的负性信息非常敏感,在出现矛盾冲突时容易情绪激动,将问题升级,导致暴力行为[5]。相比之下,低焦虑低回避的安全型男生,各种暴力行为发生率都最低,可谓是恋爱适用型对象。

由于过度关注对方的动向,诸如“我‘付出’了,所以一定要有‘我想要的’回报”这样的信念常常危害着恋爱关系的形成与保持。对于持这种执念的人来说,如果没有结果,或者是得到自己不想要接受的结果,那么一定是对方出了什么问题。说到底,这背后的逻辑——用付出换取回报的逻辑,是赤裸裸的交易,我付出了真心、时间和金钱,就一定要换回来对方的爱。

偶有交换达成的,恋爱前程虽然堪忧,却也无可厚非;追求者付出所有,对方十动然拒,各奔前程的,也算喜闻乐见。唯独那些“苦追”未果就强奸泄愤,“痴心”无报便拔刀相见或以死相挟的极端案例,最让人义愤填膺又扼腕叹息——这些自命苦情的人儿信誓旦旦的“爱”,恐怕更像是用自己的不安全感结成的绳索。

如果我是痴迷型依恋者……

渴望获得他人的赞同与认可是再普通不过的需求。但将对自己能力的评价直接完全与他人的认可挂钩,不停地付出以获得更多的赞同,不断纠缠拒绝我们的人,就是一种不健康的模式了。那么,如果你发现自己陷入到一段不断纠缠和被拒绝的关系中,甚至开始隐约有自毁和毁灭他人的倾向,该怎么办呢?

办法你大概已经听朋友说过许多遍:面对它,走出来。要知道,依恋风格并非是一成不变的。

走出来的最佳方式,在于勇敢地审视为什么我们认为自己需要他们的认可。难道他们决定了我们的价值?一旦明白自身价值由自己定义,就不会把掌控自己的权利完全交给别人。如果单纯为了获得他人的认同而改变自己,那么最终会迷失自己——想象一下,一个活动自如的人,成了会去逼迫他人好好操纵自己的一个牵线木偶,你是否也会觉得有点荒诞?

其次,认清楚一个事实:总有人不喜欢我们。正如我们的价值不应甩给他人定夺,他人的喜恶也不交由我们判断。无需反抗,接受这一事实即可。不管我们织多少毛衣苦追多少年,到最后都可能只是变成悲情感动了自己,或害苦了口中喜欢的人——但我们明明可以用这些时间击退依恋中的焦虑,投入到积极且互惠的关系中。

痴迷型的人要学会对自己负责,学着感受自己是值得被爱被尊重被珍惜的,理解内心的不自信,识别并坚定地表达出自我的需求,终有一天也能成为让自己和另一半都感到安全的伴侣。

不过即便懂得这么多道理,七夕依然单身。还记得当年课堂上,我的临床心理学老师说:好的恋爱是一场治疗,是一次和幼时的自我和解,和原生家庭和解的机会。我相信,通过亲密关系中的积极体验改善自我认知和情感模式,可以更好的帮助我们理解自己的依恋特征,勇敢的接纳不完美的自我。

(编辑:Calo)

参考文献:

- Meyer, J. K. (2009). In the eye of the beholder: Attachment style differences in emotion perception. The Penn State McNair Journal, 16, 74–87.

- Niedenthal, P. M., Brauer, M., Robin, L., & Innes-Ker, Å. H. (2002). Adult attachment and the perception of facial expression of emotion. Journal of Personality and Social Psychology, 82, 419–433.

- 苗丽阳. 青少年亲子依恋, 父母教养方式与攻击性的关系研究. MS thesis. 西北师范大学, 2012.

- Doumas, D. M., Pearson, C. L., Elgin, J. E., & Mckinley, L. L. (2008). Adult attachment as a risk factor for intimate partner violence: the "mispairing" of partners' attachment styles.. Journal of Interpersonal Violence, 23(5), 616-634.

- 何影. 大学生恋爱及恋爱暴力调查与暴力影响因素研究. Diss. 中南大学, 2010.