2015即将过去。在过去这一年中,我们见证了许多创造历史的“终于”,收获了不少令人振奋的惊喜,也切实体会到了科学向公众生活话题的渗透。越来越多科技进展能够牵动公众的目光,越来越多公众开始聆听科学家的声音。这一年,科学传播在努力拉进科学共同体与公众之间的距离。

然而,好消息并非全部。今年,一些比较重要的科学议题,公共讨论仍旧缺位;一些缺乏基本科学素养的媒体,则依然在以颠倒黑白的报道混乱视听。这些问题无法在2015得到解决,也不能被遗忘在2015——只有牢记这些隐隐作痛的科学传播话题,我们才能在即将到来2016年做得更好。

作为一个以科学传播为己任的媒体,果壳网科学人以公众的知晓程度与话题的影响力为导向,评选出了2015年的十大科学传播话题:

10. SpaceX火箭回收终成现实

2015年12月22日,美国太空探索科技公司(SpaceX)发射猎鹰9号火箭,将Orbcomm公司的11颗通讯卫星送入预定轨道。火箭升空9分40秒后,一级火箭顺利返回发射场附近,稳稳着陆在预定的1号着陆区。至此,SpaceX的一级火箭回收试验终于取得成功。

SpaceX猎鹰9号火箭发射和一级火箭回收的光迹照片。图片来源:SpaceX

SpaceX猎鹰9号火箭发射和一级火箭回收的光迹照片。图片来源:SpaceX

今年,SpaceX的火箭回收之路可谓一波三折:1月10日,猎鹰9号火箭升空执行CRS-5任务。一级火箭分离后受控落向事先停泊在大西洋上的改装驳船。虽然准确命中驳盘,但下落速度过快导致一级火箭砸在甲板上爆炸损毁,首次尝试失败。不过,正是这次失败的试验,引起了中国民众对火箭回收话题的关注。在北京中关村创业大街,果壳网联合了天使汇进行视频直播,近千人围观了整个直播过程。果壳网报告火箭回收结果的微博,则得到了接近500万的阅读。

2月12日,猎鹰9号发射深空气候观测站(DSCOVR)。驳船因海上风浪太大被迫撤回,一级火箭最终落入水中。4月14日,猎鹰9号执行CRS-6任务,一级火箭着陆时未能站稳,最终倾覆爆炸。而就在SpaceX打算第三次尝试一级火箭海上回收时,6月28日,猎鹰9号遭遇发射失利,火箭连同货运飞船全部在高空解体。为此,SpaceX暂停了所有火箭发射任务,调查失利原因。这几次发射直播,越来越多的关注者投入到关于SpaceX的讨论当中。

就在SpaceX蛰伏期间,11月23日,美国蓝色起源公司的新谢泼德飞行器实现了火箭从太空返回的垂直软着陆。不过,与猎鹰9号相比,新谢泼德飞行器只能进行亚轨道飞行,没有能力将航天器发射入轨。直到12月22日,重整旗鼓的SpaceX复飞猎鹰9号,并首次尝试在陆地上回收一级火箭,终于取得成功。全世界见证这一历史性时刻的人里,就不乏为之欢呼的中国民众。

SpaceX的最终目标,是将运载火箭由一次性使用转变为多次复用——此举将大幅度降低航天发射的费用。可以说,SpaceX回收火箭的成功,将开启私人航天产业新的纪元。

科学人相关报道:

- 回收火箭,SpaceX即将实战!

- SpaceX去而复返——好消息:砸得准;坏消息:没停稳

- 猎鹰9号火箭再次尝试海上回收

- 猎鹰9号火箭折翼,商业发射再受重创

- 火箭垂直回收,居然不是SpaceX?

- SpaceX成功回收一级火箭!

9. “我们恨化学”广告引发抵制

2015年11月,一则以“我们恨化学”作为主打宣传语的化妆品广告引发了不少网友与化学工作者的抗议。据报道,北京大学化学院退休教授周公度批评该广告“反科学”、体现了“对化学的无知”。中国化学会也向央视发函,指出该广告涉嫌构成虚假广告,要求央视公开道歉并消除影响。随后,该广告停止播出。

“我们恨化学”广告截图。图片来源:腾讯视频

“我们恨化学”广告截图。图片来源:腾讯视频

科学界人士积极发声,成功干预了误导性信息的传播——这是“我们恨化学”事件令人欣慰的一面。可与此同时,“化学恐惧症”的问题依然有待进一步解决。批评“不含化学物质”之类言论的荒谬之处不难做到,而让民众了解真实的化学、了解化学与生活的关系,则是更加复杂的课题。

在科学传播领域,相比“神奇的生命”、“浩瀚的宇宙”,琐碎而繁复的化学似乎更容易被人遗忘。在新闻中,我们更容易看到有关化学品安全风险的讨论,却很少感受到化学在生活中发挥着怎样的作用。事实上,无论是长时间保持品质稳定的化妆品,还是拯救生命的药物,它们都离不开化学的技术。化学品和化学工业的风险不可忽视,但在做出判断之前,我们首先需要看到“天平”两端——风险与获益——的全貌才行。

科学人相关报道:

8. 蓝黑/白金裙子走红网络

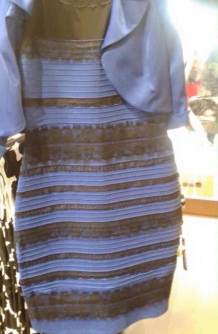

色彩与光影带来的错觉一直都存在,不过,它们所带来的意见分歧可能都没有蓝黑/白金裙子那样强烈:2015年2月底,这张光影效果极其微妙的裙子照片在社交网络上迅速引起了“蓝黑派”与“白金派”的大战。即使在当事人出面确认裙子实际为蓝底黑边之后,有关裙子颜色的争论仍未平息。

最初引起讨论的蓝黑/白金裙子照片。

最初引起讨论的蓝黑/白金裙子照片。

这张裙子照片成为了理解“色彩恒常性”的一个绝佳案例:色彩恒常性是大脑中的“自动白平衡”机制,人的视觉系统擅长通过光线背景来推断颜色,但当图像中的环境信息暧昧不清时,色彩感知的分歧也就随之产生了。

除了既有的解释之外,蓝黑/白金裙子的特别之处也吸引了研究者的注意。2015年5月,就有三篇简短的相关论文发表在《当代生物学》(Current Biology)上,《视觉期刊》(Journal of Vision)也为这条裙子专程进行了征稿。在2015年的年度视错觉奖(illusion of the year)中,蓝黑/白金裙子名列前十。这一年,通过这条裙子,网络趣闻、生活体验与科学研究产生了相当有趣的碰撞。

科学人相关报道:

7. 火星“大新闻”丰收

随着《火星救援》的热映,火星这颗红色行星再次进入公众的视线。不过,这个电影可并不是2015年与火星有关的唯一一件“大新闻”。

NASA载人航天的目标已经转向小行星并最终登陆火星。图片来源:NASA

NASA载人航天的目标已经转向小行星并最终登陆火星。图片来源:NASA

9月29日,NASA召开新闻发布会,打算公布一项与火星有关的大发现。与以往NASA宣布“大发现”的节奏一样,这场发布会的预告被国内各类媒体疯狂炒作,甚至一度流出了发现火星生命传言。事实当然并非如此,也不是要宣布火星上的宇航员马克·沃特尼还活着。其实,NASA发现的是现今火星上仍然存在液态水的证据。可惜,这种液态水不能直接饮用,因为其中富含盐份,是名副其实的卤水。

尽管发现了液态水,但今天的火星仍然比地球上最干旱的沙漠还要干燥。曾经的火星就大不一样了——在3月6日的《科学》杂志上,科学家称火星上曾经有过海洋。大约40多亿年前,这些海水足够将火星的全部地表淹没在140米深的水下。

为什么曾经的水世界,变成了今天的红色沙漠?11月6日,NASA公布了MAVEN探测器的最新结果:由于火星上缺乏全球性的磁场,由带电粒子构成的太阳风暴能够迅速剥离火星的大气,导致这颗行星在30多亿年前就几乎流失了全部大气。这样的气候变化,使火星沦落成为了不毛之地。

不过,这并不能阻止人类总有一天将要踏足火星的决心。5月,美国喷气推进实验室提出了新的载人登陆火星方案;10月,NASA又公布了分三个阶段任务登陆火星的报告。在可预期的未来,《火星救援》里宇航员前往红色行星实地考察的场景,将变为现实。

科学人相关报道:

6. 转基因三文鱼获批上市

2015年11月19日,美国食品药品监督管理局(FDA)批准转基因三文鱼AquAdvantage上市。这是美国批准的首个供人食用的转基因动物产品。

AquAdvantage三文鱼与同龄的传统三文鱼对比。图片来源:popsci.com

AquAdvantage三文鱼与同龄的传统三文鱼对比。图片来源:popsci.com

AquAdvantage三文鱼都是不育的雌性大西洋三文鱼三倍体,体内有一个来自奇努克三文鱼的基因,从而改变了它们的生长激素调节方式。这种三文鱼长成成体的时间是传统三文鱼的一半,而且可在陆地鱼池内养殖,杜绝了海水网箱养殖的环境风险,也可以缓解重度捕捞对野生三文鱼的压力。

早在2010年,FDA 就完成了对转基因三文鱼的食品安全评估,声明这种转基因三文鱼和传统三文鱼一样安全。 2012年,FDA认定转基因三文鱼对环境无害。但直到今年,这项产品才最终得到上市批准。从最初的声明到最终批准,足足用了五年时间。

由于与传统三文鱼并无不同,转基因三文鱼上市时并不需要强制标注。不过,从批准到正式登上吃货们的餐桌,至少还需要两年时间。但至少,我们终于欣喜地看到,转基因技术在严格的审批和监管流程面前证明了自己的安全性和优势,终于得到了发挥其潜力的机会。

科学人相关报道:

- 转基因三文鱼获得FDA批准,科学人独家跟进

- 从实验室到餐桌,转基因三文鱼经历了些什么?

- 【果壳网专访】四位科学家的转基因圆桌谈(上)

- 【果壳网专访】四位科学家的转基因圆桌谈(中)

- 【果壳网专访】四位科学家的转基因圆桌谈(下)

5. IARC宣布加工肉类致癌

2015年10月,世界卫生组织下属的国际癌症研究机构(IARC)公布了一个大新闻:他们正式将包括培根、火腿在内的加工肉类列为了1类致癌物,而新鲜红肉也被列入了2A类致癌物的名单。这本身并没有什么问题,专家们对既往的一系列研究进行了评估讨论之后才做出了这样的决定。但是,在后续的传播报道中却产生了不少误会。

英国癌症研究所提供的烟草vs红肉风险评估图。图片来源:scienceblog.cancerresearchuk.org

英国癌症研究所提供的烟草vs红肉风险评估图。图片来源:scienceblog.cancerresearchuk.org

误会的根源在于,IARC的致癌物分级标准其实相当违反直觉,而他们对此进行的说明又不是那么好懂。如果要对致癌物进行分类,人们最直观的想法自然是按危害健康的程度给它们排个座次。但是,IARC的标准完全不是这么回事——他们分类的指标是证据的确凿程度,也就是“xx致癌”这句话的可信程度有多少,而致癌能力的大小在分类中其实没有任何体现。

在这种情况下,如果不进行充分的解释,再加上“与砒霜、吸烟同列”之类的标题党,误解和恐慌自然也就随之而来了。由此可见,在专业的学术判断之外,如何正确传达自己的想法也是学术机构的必修课。

那么,我们还能愉快地吃香肠和红肉吗?答案是少吃无妨,新鲜的更好。每天将加工肉类和红肉总量控制在70克,再配上白肉和均衡的膳食就没问题啦。

科学人相关报道:

4. 屠呦呦获得诺贝尔生理学或医学奖

2015年10月5日,诺贝尔生理学或医学奖颁出。屠呦呦因为发现抗疟疾药物青蒿素而与发现抗线虫病药物阿维菌素的威廉·C·坎贝尔(William C. Campbell)和大村智(Satoshi Ōmura)共享此奖,成为首个获得这一奖项的中国科学家。

12月,屠呦呦出席诺贝尔奖颁奖礼。图片来源:nobelprize.org

12月,屠呦呦出席诺贝尔奖颁奖礼。图片来源:nobelprize.org

1967年,为了寻找新型抗疟疾药物,中国政府启动了523项目。项目组对大量传统草药进行了筛选,发现植物黄花蒿(Artemisia annua)的提取物具有抗疟疾效用。1971年9月,屠呦呦重新设计了提取方法,获得了抗疟药效突出的黄花蒿提取物。后来,她和同事成功从中分离出抗疟有效单体化合物“青蒿素”。后续研究明确了青蒿素的化学结构。投入临床使用后,青蒿素及其衍生物使众多疟疾患者得到救治。到1980年代,得到有效治疗的中国疟疾患者就有数千例。

屠呦呦的获奖引起了中国社会的热切关注。从对中国学术评价体制的反思到关于传统医学地位的争论,一系列观点碰撞也伴随这个奖项出现。“我们是把奖项颁给被传统医学启发而创造出新药的研究者。”诺贝尔奖委员会成员汉斯·弗斯伯格说。而正因为有了这些新药,更多被寄生虫病折磨的生命才得以存活。喧嚣之上,我们应当看到,今年这一奖项的最根本意义,仍在于表彰拯救生命的人。

科学人相关报道:

3. 新视野号飞掠冥王星

经过近10年孤独的太空飞行,美国航空航天局(NASA)的新视野号探测器(New Horizons)于2015年7月14日成功飞掠冥王星,完成了对这颗矮行星的首次近距离探测。这颗美丽的星球,也随之成为今年大众媒体上最受公众关注和喜爱的形象之一。

新视野号发回的冥王星照片。图片来源:NASA

新视野号发回的冥王星照片。图片来源:NASA

自1930年被人发现以来,直到新视野号2006年发射升空,长达70多年的时间里,冥王星一直被称为第九大行星,也是当时太阳系全部行星里唯一一颗未被探测的行星。尽管新视野号升空仅半年后,冥王星就被降级成为矮行星,但这丝毫没有影响新视野号探测任务的重要价值。

透过新视野号发回的照片和数据,人类第一次看清了冥王星的真实面貌。由于距离遥远,新视野号在飞掠冥王星前后约20小时内采集的全部数据,需要整整16个月才能全部传回地球,但陆续传回的数据已经完全逆转了人们对这颗遥远冰球的认识。除此之外,新视野号还首次带来了冥卫一卡戎和冥王星其他卫星的清晰影像。这项资料,将使我们得以更了解这颗遥远的星球。

不过,对于更多的人来说,新视野号发回的第一张冥王星清晰照片,也就是那颗怀里抱着一颗“心”的“萌王星”。这个形象受到了公众的广泛喜爱,或许会成为人们心目中关于冥王星的永久记忆。

科学人相关报道:

- 逼近冥王星,新视野号进入探测第一阶段

- 一路绿灯,新视野号飞掠冥王星再无障碍

- 都快飞到冥王星了,新视野号出了个故障

- 新视野号公布冥王星探测初步科学成果

- 新视野号新发现:冥王星大气层比地球还大!

- 新视野号传回冥王星新照,氮冰上漂浮着巨型冰山!

- 新视野号首篇论文登上《科学》封面

- 新视野号发回最清晰冥王星照片

2. 基因编辑更进一步

2015年2月24日,英国上议院以赞成票的压倒性优势通过了有关“三亲婴儿”的法案,批准使用线粒体DNA替换技术,即利用捐卵者的健康线粒体DNA替代母亲有缺陷的线粒体DNA,来避免孩子罹患线粒体遗传病。这个消息引发了公众围绕“三亲婴儿”伦理问题的热议。

而仅仅两个月后,索尔克研究所的研究者首次利用基因编辑技术TALEN来纠正发生在线粒体中的DNA突变。同在4月,广州中山大学的黄军就团队利用基因编辑系统CRISPR-Cas9首次对人类胚胎进行编辑,改造了能导致β-地中海贫血的缺陷基因。这些结果同时在学界与公众中引起争议。黄军就也成为《自然》2015年度十大人物中唯一的中国研究者。10月,哈佛医学院的杨璐菡和同事利用CRISPR系统对猪基因组进行了破纪录的批量编辑,又为异种器官移植打下基础。

黄军就团队利用人类的三原核受精卵进行基因编辑。

黄军就团队利用人类的三原核受精卵进行基因编辑。

随着基因编辑一步步向临床靠近,关于“人体强化”、“定制婴儿”等有关技术安全和社会平等的话题正被逐渐纳入公共讨论。年末,科学家、伦理学家、律师与公众共聚华盛顿,共同讨论基因编辑的未来。这样的沟通意识令人欣慰——毕竟,在渴望技术突破的同时,我们也需要看到更多来自社会的思考与交流。

科学人相关报道:

- “一爸两妈”宝宝有望降生英国

- 成就与争议并行:中国科学家首次修改人类胚胎基因

- 让猪器官能移植到人身上?科学家又前进了一大步

- 我们到底能用基因编辑做些什么?

- 罕见病新药,转基因母鸡造

- 编辑细胞,激活免疫,斩杀癌症

1. 野生动物保护道阻且长

人类作为入侵物种最起码已有一万年,照理说我们和野生动物打交道的故事已经不该有什么新闻了。但今年不但有,而且一连出了好几个大新闻。

《奇妙的朋友》引发了多个国际组织高度关注与担忧。图片来源:《奇妙的朋友》截图

《奇妙的朋友》引发了多个国际组织高度关注与担忧。图片来源:《奇妙的朋友》截图

2015年一上来,我们就遇见了湖南卫视的真人秀《奇妙的朋友》。这个以明星客串饲养员为卖点的节目,虽然号称关心动物,但其实只是牺牲动物而抓眼球而已。野生的雄性黑猩猩会攻击其他陌生黑猩猩,而节目组却把从未谋面的Coco抱去“认父”;节目组对Coco在陌生人群中的种种焦虑不安动作视而不见,直到它咬了人才停下。种种这样的细节表明,节目组对动物福利要么一无所知,要么漠不关心。

而在年末,一个非法捕猎并贩卖野生动物被判处10年徒刑的案子又引起了媒体风波。被告多次非法捕捉国家二级保护动物并贩卖,可是部分媒体却刻意淡化用词,试图以“掏鸟窝”这样轻描淡写的措辞骗取同情。且不说这绝非报道中暗示的那样临时起意,而是有计划的多次盗猎贩卖;以“16只鸟”泛泛概括的方式能起到效果,恰恰反映出许多人依然不理解什么需要保护,又为何需要保护。

大事小事的背景下,一位京剧演员在微博上显摆她的“点翠”头饰,相比之下几乎无关紧要了。然而她无视点翠的残忍,无视京剧当前的面貌,一边试图把点翠等同于京剧艺术、一边宣扬它的保值升值效果,却像是整场讨论的一个缩影:将野生动物作为牟利方式,作为其他诉求的幌子。利益并非错误,其他诉求也并非全不合理,然而真正的当事者——野生动物,以及它们和人类的真正关系——却在这些讨论里全部缺席了。公共讨论的偏颇和缺位,也许才是最糟糕的事情。

科学人相关报道:

- 《奇妙的朋友》,谁说要跟你们做朋友了?

- 联合国下属机构牵头,多个国际组织联名抗议《奇妙的朋友》

- 世界一流动物学家谈《奇妙的朋友》

- 16只鸟?那可是隼啊

- “点翠”的思考:野生动物在文明社会里应当是怎样的地位?

- 特大走私案频发:穿山甲缘何被残害?

- 为什么要保护野生动物?

(编辑:Calo)