300个亿,这是2009年启动的国家重大科技 “水专项”的配套经费 [1]。为了保护水环境,进入新世纪以来,中国出台了一系列的政策,支持基础科学与技术应用的研究 ,也新建或升级了不少污水处理厂。“水专项”只是众多项目中的一个。十多年过去了,如此巨大的投入,究竟成效如何呢?挪威水研究所的林岩和同事们分析了2006至2014年间,中国湖泊的总磷浓度监测数据,并将评估结果发表在了最近的《自然-地球科学》(Nature Geoscience)上[2]。

为什么是磷?

在健康的淡水湖泊里,植物和微生物都很容易通过光合作用和固氮作用,获得大量的碳和氮,为生长提供营养。而磷来自于岩石和土壤中的矿物,需要经过缓慢的风化过程, 溶解在水里,才能被微生物和藻类所吸收,磷也因此成为大多数情况下微生物和藻类生长的限制因素。

2008年蓝藻爆发时的安徽巢湖。摄影:Greenpeace China

2008年蓝藻爆发时的安徽巢湖。摄影:Greenpeace China

然而,人类的活动打破了这个限制。工业废水、生活污水、农田的肥料、牲畜和水产养殖用到的的饲料,以及动物的粪便,都向河流湖泊输送了过量的氮磷等营养元素。于是,水体富营养化严重,藻类过度生长……

水体富营养化和随之而来的藻类暴发,是让全世界都头痛的水污染问题。过度生长的藻类往往包含一些会产生毒素的藻种,威胁水源安全。暴发之后,大量的藻类残骸在分解过程中消耗水中的氧气,又威胁到鱼类和其它水生生物的生存[3]。2007年五六月间,太湖蓝藻暴发,导致无锡市水源严重污染,全城自来水供应短缺[4-5]。2014年八月,美国俄亥俄州的Toledo市也因为伊利湖(Lake Erie)的有毒蓝藻而断水三天[6]。

2011年Lake Erie蓝藻暴发的卫星照片,可以清晰看到浓绿的藻群从沿岸人口密集地区向湖中心扩散。图片来源:NOAA

2011年Lake Erie蓝藻暴发的卫星照片,可以清晰看到浓绿的藻群从沿岸人口密集地区向湖中心扩散。图片来源:NOAA

有效果,然而……

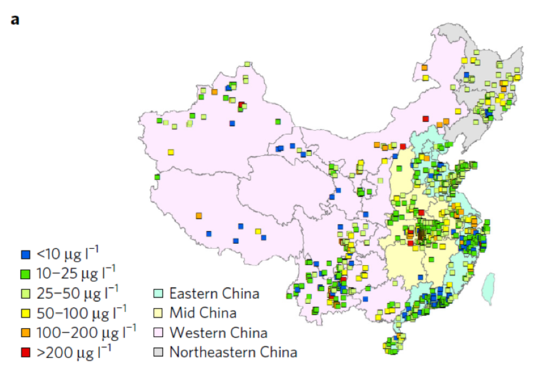

2006至2014年,在全国被监测的862个湖泊中,60%的湖泊的总磷浓度都有所降低。总磷浓度的中位数(862个湖泊中排名第431)从80微克/升,下降到了51微克/升。水质最差的劣五类水湖泊数量,从2006年的22%,下降到2014年的7%。分统计区域来看,除了东北之外,东部、中部、西部的湖泊总磷浓度都有显著下降的趋势。

成效有目共睹,然而,距离“潭中鱼可百许头,皆若空游无所依”,还有很远的路要走。显著改善之后的51微克/升,按中国水环境标准,连三类水都还算不上(三类水要求总磷浓度小于50毫克/升,最好的一类水中要小于10微克/升)。达不到三类水标准的地表水就不能作为饮用水水源地,也不能发展渔业,或者下水游泳。也就是说,2014年调查的800多个湖泊中,还有多半属于“脏到不能碰”的湖水。

2014年湖泊总磷浓度,蓝色为最低,红色为最高。图片来源:参考文献2

2014年湖泊总磷浓度,蓝色为最低,红色为最高。图片来源:参考文献2

降低淡水水体中的磷浓度并非朝夕之功。水环境中的磷不会变成气体飘走,只能被生物合成到有机物中,或者吸附在水底沉积物颗粒上,再缓慢地输出到海洋里。所以,即使减少了人为排放到自然环境中的磷,在河流湖泊中,还是有很多以往输入的磷在沉积物和水中不断的循环。从降低磷排放到水体中的总磷浓度有相应程度的下降,常常需要几年,甚至几十年的时间。

过去的十多年中,新建扩建的污水处理厂,有效地控制了大部分来自生活和工业污水的磷污染。这些都是点源污染,固定、集中,方便逐个治理。这也是大部分湖泊水质开始好转的主要原因。但随着污水处理设施的普及,80%的农村生活污水和90%的城市生活污水,在重新进入自然环境之前都已经得到了有效的处理。想继续依靠新上马的污水处理设施来减少磷污染排放、改善水质,很难再有太大的提升空间。

而剩下的磷污染源,那些以肥料、饲料、禽畜粪便等等这些废弃物为来源的非点源磷污染,虽然分散,却能随着雨水和灌溉水汇入河流湖泊,污染总量在很多地区与点源污染相当。尽管已经出台了一些控制农田肥料施用和禽畜养殖废弃物处理的相关政策,成效却并不显著。

另一方面,既然水环境中过量的磷来自于人类的生产生活,那么人口越密集、工农业越密集的地区,水体受到磷污染的风险就应该越大。然而这次的研究却发现了意外的结果。在近些年工农业发展并不快的东北,一些人口不密集的地区,湖泊水质同样不容乐观。林岩和同事们推测,这是由于那些地区森林被砍伐,水土流失严重,大量土壤中的含磷矿物被冲刷进河流湖泊,逐渐超出了环境的承载能力,最终导致了污染。

蓝藻爆时的湖水,浓绿如漆。摄影:Greenpeace China

蓝藻爆时的湖水,浓绿如漆。摄影:Greenpeace China

回到最初的问题。 严格的点源污染控制,改善了大部分湖泊的水质。但中国的湖泊水质治理,只能说,才刚刚开始。想要控制非点源污染,彻底消除湖泊富营养化问题,不管是政策监管还是工程技术,都远比兴建污水处理厂来得艰难、复杂。(编辑:明天)

参考文献:

- 水体污染控制与治理科技重大专项, 2008, 水专项简介, http://nwpcp.mep.gov.cn/zxgk/201308/t20130823_258572.html,last visit: 16 June 2017

- Tong et al., 2017. Decline inChinese lake phosphorus concentration accompanied by shift in sources since2006. Nature Geoscience, available online 12 June 2017

- Smith, V.H. and D.W. Schindler, Eutrophication science: where do we go fromhere? Trends in Ecology & Evolution, 2009. 24(4): p. 201-207.

- 新浪新闻中心, 2007, 无锡自来水污染新闻专题, http://news.sina.com.cn/z/wuxiswr/,last visit: 16 June 2017

- Greenpeace, 2012, GPM01, Greenpeace电子杂志, http://www.greenpeace.org/china/zh/e-magazine/gpm01/algae/,last visit: 16 June 2017

- Stepanie Spear, 2014, Toxic algal bloom in Ohio, Eco Watch, https://www.ecowatch.com/toxic-algae-bloom-leaves-500-000-without-drinking-water-in-ohio-1881940537.html,last visit: 16 June 2017