在我的老家东北,流传着一种叫做“嘎啦”或者“嘎啦哈”的玩具(嘎读三声,哈读四声)。嘎啦不是汉语,是满语里牛、羊、猪之类的后腿关节骨的音译。这块方形骨头在解剖学上称为距骨(talus),长在小腿下面,是脚腕的一部分。而在东北,羊距骨叫羊嘎啦,猪距骨在猪嘎啦,是四、五个一套,比赛抛、接反应的玩具。

现在你还能在某宝买到塑料嘎啦。图片来源:淘宝截图

现在你还能在某宝买到塑料嘎啦。图片来源:淘宝截图

二十多年前,在“大富翁”之类的古早桌游尚未普及的年代,丢嘎啦哈就是东北炕上、桌上、床铺上常见的游戏。两人一组,玩家要先抛起一个嘎啦(一般是羊嘎啦或是塑料仿品),接着把桌上剩下的嘎啦尽量多地抓起或翻到特定的面,随后同手接住掉落的那块。

虽然已经十多年没有玩过这个游戏,但塑料嘎啦绿色、粉色、蓝色、橘色水果糖般的样子在记忆中依然鲜艳。

我一直以为,嘎啦游戏是东北的地方性产物,是过去烹牛宰羊的副产品,直到最近看到了这幅古罗马图画,我感到自己穿越了……

↓

↓

图片来源:那不勒斯国家考古博物馆

图片来源:那不勒斯国家考古博物馆

画面里,一个女人蹲在地上,手背上稳稳地放着一块骨头,手掌朝下,下面又是两块坠落中的同样大小的骨头。这些扁骨左右两个窄面扭成“S”形,两个宽面一凸一凹,不就是东北的嘎啦哈么?

该图发现于意大利赫库兰尼姆古城。这五个玩嘎啦哈的罗马女人形象,被公元79年的火山灰长久封存了。

但是,如果这幅图是真的(当然它是真的),人类为什么对这块不起眼的(羊)骨头情有独钟呢?

人类从什么时候开始玩嘎啦?

在查找了更多资料后,我发现丢嘎啦几乎是个世界性的游戏。在希腊语叫做“astragaloi”,在拉丁语叫做“tali”,在英语里叫“knucklebones”或“hucklebones”,蒙古语叫做“shagai”,和中文里的“嘎啦哈”或“羊拐”相同,这些单词都是指动物距骨(复数形式),甚至特指羊的距骨。

公元前4世纪雕塑,两个女人玩嘎啦。图片来源:大英博物馆

公元前4世纪雕塑,两个女人玩嘎啦。图片来源:大英博物馆

根据考古发现,最早作为玩具的嘎啦发现在5000多年前地中海东岸的墓地里。那时人类还没有文字历史。随后,这一游戏向北传播,被古希腊人和古罗马人掌握。古希腊史学家希罗多德认为这一游戏来自吕底亚地区(位于土耳其),而柏拉图则说是古埃及人发明的。

公元1世纪雕塑,咬人大腿的男孩身前是几个嘎啦个嘎拉。图片来源:大英博物馆

公元1世纪雕塑,咬人大腿的男孩身前是几个嘎啦个嘎拉。图片来源:大英博物馆

西方古典时代的嘎啦游戏有许多玩法。最简单的一种是比多少:把四块或五块嘎啦向上抛,手背接住最多者胜出;或是把嘎啦扔向小洞或瓶子,扔进数最多者得胜。

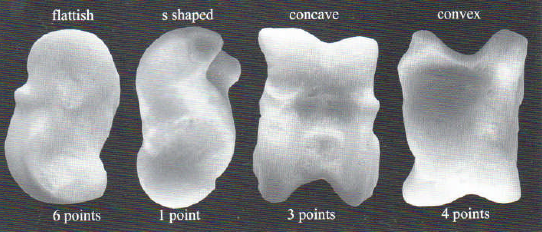

另一类玩法是比数字。嘎啦的形状大小接近橡皮,除了两端的四个面都能立住。这四个面上分别标有数字1、3、4、6(相对的两个面相加为7),这样每投一块都能计分。因此,有人认为现代的六面体色子就是古代嘎啦游戏演变的产物。

嘎啦四个面每个都不一样。图片来源:参考文献8

嘎啦四个面每个都不一样。图片来源:参考文献8

数值基础上,又发展出一套数字组合规则。古罗马皇帝奥古斯都写给提庇留(Tiberius)的信中提到最好的一掷不是数字相加最高的,而是四块嘎啦显示的数字都不一样的,这种结果称作“维纳斯”(Venus);如果数字都是1,那么是最差的掷法——称为“狗”(Canis)。这一内容被公元1世纪出生的苏维托尼乌斯(Suetonius)引用,而关于计分法的其他细则现在所知甚少。

嘎啦有多招人稀罕?

古希腊警语“用嘎啦欺骗孩子,用誓言欺骗成人”(You fool children with astragaloi but men with oaths)或许说明了嘎啦多受小孩喜欢。在古希腊安坦多斯(Antandros,今土耳其)的一处儿童墓葬内,36块嘎啦骨和其他玩具放在一起,这些小方块很可能是孩子生前喜爱之物。

人天生对漂亮的小物件缺乏抵抗力,比如好看的贝壳和石头。这一点上,羊距骨似乎也符合标准。距骨是动物身上少数几个平整、小巧的块状骨。而牛、羊、马、猪这些常见的驯化动物里,羊的距骨最小,既可以被小孩抓在手中,又不至于从成人手指间滑落。

嘎啦和橡皮差不多大。图片来源:淘宝截图

嘎啦和橡皮差不多大。图片来源:淘宝截图

我至今还记得八、九岁时在东北老家,姥姥嘱咐我玩过的嘎啦块要收好在一个布袋里。当时嘎啦是按套卖的,要收在一个固定的袋子里再拉紧抽绳。在我的印象里,嘎啦骨(虽然当时玩的是塑料仿品)是种好东西。

嘎啦曾被赋予了许多积极甚至浪漫的意义。

在古希腊,两名好友分别保留嘎啦骨切开后的一半以提醒友谊长存。这种两半的嘎啦称为lispai(λῐ́σπος)。

信使之神赫尔墨斯“Hermes”古希腊文刻铭。图片来源:参考文献4

信使之神赫尔墨斯“Hermes”古希腊文刻铭。图片来源:参考文献4

信物之外,嘎啦似乎被认为是沟通神灵的媒介。地中海沿岸出土了大量被被人工修整过的距骨,它们有的经过打磨,有的被焚烧,有的被刻上古希腊神灵的名字。克里特岛科利凯恩洞穴(Korykeion Cave,公元前6~3世纪)内发现了上千块嘎啦骨。这些骨头可能是作为献给神灵的祭品丢进洞穴的,或是作为一种护身符。有观点认为这些距骨来自牺牲的动物,祭师将嘎啦骨撒在神灵的幻象前,通过骨占解读各种现象或预测未来。

嘎啦的守护功能同样用于墓地。成人墓地中发现的大量嘎啦骨不能用玩具来解释。在意大利中部的瓦伦诺墓地(Varranone cemetery, 公元前3~2世纪),一具成年女性身体靠近墓口的一侧散布了超过100块嘎啦骨,夹杂着另一种常见辟邪物品——铁钉;而另一个古希腊墓地——意大利南部的路西法罗墓地(the Cemetery of Contrada Lucifero)的一处双人墓发现了约1400块嘎啦骨,从头到脚覆盖二人遗体。至于这些嘎啦骨是守护死者安息,或是保护生者不受亡灵侵扰就不得而知了。

意大利双人墓中遍布约1400块嘎啦。图片来源:参考文献6

意大利双人墓中遍布约1400块嘎啦。图片来源:参考文献6

另外,在地中海和黑海附近发现的锚块上常刻有嘎啦的图像,可能表达了平安靠岸的愿望。

占卜时,古希腊人会将一套嘎啦骨掷在地上,再根据点数解读神谕。这种骨占被认为在未婚女性间尤其流行——问姻缘。以爱神为名的最佳掷法“维纳斯”(或“阿芙洛狄特”)可能就源于嘎啦骨占在年轻女性间风行。

嘎啦游戏有多流行?

为了确定嘎啦游戏多么流行,我咨询了身边几个小伙伴的嘎啦玩法:

辽宁小伙伴A:抛上去两个嘎啦,在落地前抓上地面的两个,再接住掉落的嘎啦(一套四个)。

辽宁小伙伴B:抛上去一个橡皮球,在落地前尽量多地抓住地上的嘎啦,再接住球(一套五个)。

吉林小伙伴C:抛上去一个沙包,在落地前把地上的嘎啦翻到特定的面,再接住沙包。

甘肃小伙伴D:用石子,抛上去石子,用手背接住尽量多的石子。

观察近代西方遗留的画作,不难发现相似之处。

油画“Children’s Game”(儿童游戏)局部,1560年。图片来源:维也纳艺术博物馆/Pieter Bruegel the Elder

油画“Children’s Game”(儿童游戏)局部,1560年。图片来源:维也纳艺术博物馆/Pieter Bruegel the Elder

图片来源:油画“Les Osselets”(嘎啦游戏),1734年。图片来源:巴尔的摩艺术博物馆/Jean-Baptiste-Simeon Chardin

图片来源:油画“Les Osselets”(嘎啦游戏),1734年。图片来源:巴尔的摩艺术博物馆/Jean-Baptiste-Simeon Chardin

美国民族志学者多萝西·霍华德(Dorothy Howard)在20世纪50年代到访澳大利亚时,发现当地人仍在用真嘎啦骨玩游戏,即使商店里有卖塑料版本的(在西方,现在的抛接游戏“Jacks”被认为是丢嘎啦的演变产物一套有十个部件和一个橡皮球,但玩法类似)。

1955年,墨尔本学校操场上的孩子在玩嘎啦游戏。图片来源:Museums Victoria/Dr June Factor

1955年,墨尔本学校操场上的孩子在玩嘎啦游戏。图片来源:Museums Victoria/Dr June Factor

“Jacks”游戏。图片来源:Wikimedia Commons

“Jacks”游戏。图片来源:Wikimedia Commons

1970年代,学者们发现当时伊朗和土耳其的儿童也在玩嘎啦游戏,在伊朗,嘎啦类似于弹球,孩子们用两块嘎啦相互撞击。而土耳其的玩法更复杂一点,玩家要把骨头块排成行,轮流用一个更重(有时是灌铅的)嘎啦撞击行列中的一块,根据撞击的翻面情况算输赢。

蒙古传统的嘎啦游戏包括占卜和弹射。嘎啦骨的四个面分别叫做马、骆驼、绵羊和山羊。马和绵羊这两个凹面代表好运气,而骆驼和山羊这两个凸面代表坏运气。用嘎啦进行的弹射游戏至今仍出现在那达慕大会上。

那么,嘎啦游戏的广泛分布是近代传播的结果,还是不同文化中既成的传统呢?

答案可能是后者。

1951年,学者布莱恩·萨顿-史密斯(Brain Sutton-Smith)对比了新西兰毛利儿童和白人儿童的游戏。他认为欧洲人到达澳洲前当地人就已经有了嘎啦游戏,并包括了三种主要玩法,西方人的到来可能只是补充了第四种新规则。因为描述最后一种的词汇全部源于英语,而前三种都有毛利语言的对应。这些玩法分别是:

玩法1:抛起一块后,用右手手背接住抛起的(一个或几个)嘎啦。

玩法2:抛起一块后,右手排列地上的其他嘎啦,比如摆成线状、圆圈、方形、菱形,然后再接住抛起的嘎啦。

玩法3:抛起一块后,右手抓起地上的嘎啦再接住抛起的嘎啦。

玩法4:抛起一块后,右手把地上的嘎啦骨倒腾到左手手里,然后右手接住抛起的嘎啦。

……有没有觉得似曾相识?

萨顿-史密斯认为,近代以前毛利人就已经有了自己的嘎啦游戏,毕竟那是世界上最古老的游戏之一。而当欧洲人到来后,两种文化共有的传统——比如玩嘎啦——又得到了加强。

铜嘎啦和玻璃嘎啦。图片来源:约翰·霍普金斯大学考古博物馆

铜嘎啦和玻璃嘎啦。图片来源:约翰·霍普金斯大学考古博物馆

现在在博物馆里,你可以看到各地出土的嘎啦,包括真嘎啦骨,还有金属嘎啦、玻璃嘎啦、象牙嘎啦、玉石嘎啦等等。当我回忆起小时候水果糖颜色的塑料嘎啦,似乎能闻到老家床单上的面粉味。

也许嘎啦骨是最受人们喜爱的骨头了,虽然这种长久的喜爱很难用理性来解释清楚。(编辑:Ent)

参考文献

- Dice & Divination: Playing With Knucklebones. https://hubpages.com/education/Dice-Divination-Playing-with-Knucklebones

- Knucklebones. http://archaeologicalmuseum.jhu.edu/the-collection/object-stories/archaeology-of-daily-life/childhood/knucklebones/

- Game of the Month: Knucklebones. http://www-cs.canisius.edu/~salley/SCA/Games/knucklebones.html

- Bar-Oz, G. (2012). An inscribed astragalus with a dedication to Hermes. Near Eastern Archaeology, 64(4) 211-213.

- Hombas, V. C. & Baloglou, C. P. (2005). Gambling in Greek Antiquity. CHANCE, 18(2), 49–50.

- Mazzorin, J. D. G., & Minniti, C. (2013). Ancient use of the knuckle-bone for rituals and gaming piece. Anthropozoologica, 48(2), 371–380.

- Sutton-Smith, B. (1951). The meeting of Maori and European cultures and its effects upon the unorganized games of Maori children. The Journal of the Polynesian Society, 60(2/3) , 93-107.

- Tahberer, B. (2012). Astragaloi on ancient coins: game pieces or agents of prophecy? The Celator, 26(4), 6-21.

题图来源:淘宝截图