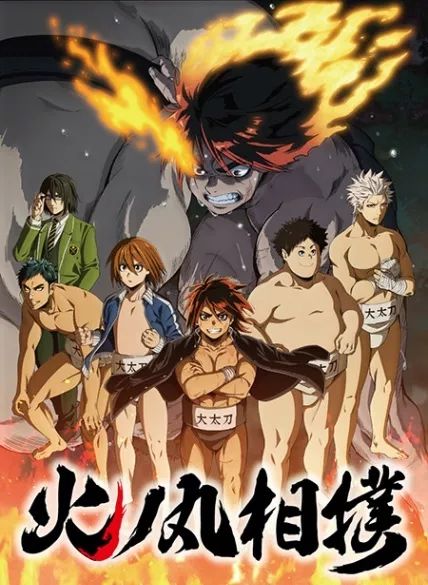

在十月新番里,有一部作品可以说是桃红柳绿中一股凶猛的泥石流。它就是刚刚更新了第三集的《火之丸相扑》。

以大众审美的标准,“光膀子在圈子里撂跤”实在是有点“逊”。对于有文化“墙”的中国人而言,尤其如此。但《火之丸相扑》这部作品一开始就告诉我们,相扑是具有宗教意味的一种活动。也就是说,它是具有“神圣”意味的“仪式”。

有趣的是,在动物行为学里,也有“仪式”一词,而且它的含义和人类学中的“仪式”惊人地相似。动物的行为并不像人类文化,由理智的头脑塑造而成,而是在自然选择中演化出来的。但它们有一个共同点,就是存在着“行动外之意”——用“行动”来传递“意义”。

“你往这儿看,腿上有功夫!”

要想比较这两种“仪式”的相似之处,我们不妨看个例子,来自火之丸原作的漫画。动画里其实没有这一段,但这个例子实在太好了,不忍割舍。

这个劈腿的动作,是一个变形的“四股”,或者叫“踏脚”,原本是锻炼腿部肌肉和平衡感的动作。把腿抬到垂直,这个动作是很夸张的。相扑这么做的主要意思,就不是锻炼肌肉了,而是为了展示自己的实力。

当时的剧情是这样的,主角火之丸跑到别的学校的场子里去训练,别人看他身材矮,瞧不起,所以他借这个动作“秀”一下自己。

如果从动物行为学的角度去看,这个动作实在令人眼熟。有一种叫竹缘蝽(Notobitus meleagris)的昆虫,雄蝽用肌肉发达、长着利刺的大腿相互争斗,这双腿可以像老虎钳一样夹住对手,猛力碾压,刺穿对方的外壳。当两只雄蝽相遇,首先会抬起强壮的大腿,在对手面前来回摇晃,这就与火之丸示威的含义非常相似。

竹缘蝽标本,注意大腿上锋利的刺。图片:葉耕帆 / digitalarchives.tw

每一个动作,或许都有“预告”

动物行为学的“祖师爷”洛伦兹(Konrad Lorenz)和廷伯根(Nikolaas Tinbergen)发现,在很多动物里,有“意义”的动作大多出于偶然——这些动作碰巧是其他动作的“先兆”,你读懂了它们,就能读懂动物下一步要做什么。

比如,猴子张口撕咬之前,都会露出牙齿。这本来是无意义的一个动作,但如果一只猴子能认出“龇牙”之后是“撕咬”,从而做出正确的反应(闪避或者以牙还牙),在演化上对它就是有利的。于是“龇牙”拥有了意义,它传达着“我要咬你了”的信息。这时,“龇牙”就不仅是一个动作,也是一个“信号”。

对于发出这个信号的猴子而言,如果它能更明确地传达信息,在演化上也是有利的。为了强化、准确化信号传达“意义”的效果,仪式化的动作会变得越来越夸张、强烈。狮尾狒狒(Theropithecus gelada)示威的时候,会把上嘴唇整个掀过去,露出鲜艳的粉色牙床和巨大的犬齿。这就是“龇牙”动作的强化版。

这一行为还会变得越来越“死板”。如果龇牙只是为了啃别人一口,那嘴巴咧得大不大是没有多少关系的,但示威的狒狒总是把整个嘴唇翻过去。这个动作是僵硬的、一成不变的。正因为此,它传达的意义才更加准确。

狮尾狒狒翻起上嘴唇示威。图片:BluesyPete / wikimedia

另外一种强调信号的办法是“化妆”。许多动物用来表达信号的身体部位,都会用夸张的饰物、鲜艳的颜色加以点缀,借此强调这一信号。

与信号“强化”同时发生的,是信号本来功能的“退化”,比如猴子露出牙齿以后,十回里可能一回都没有真咬过去。

雄鸳鸯在求偶时,会扭过头来用嘴朝向翅膀的羽毛,发出“求爱”的信号,这是从梳理翅膀的动作演化来的。雄鸳鸯翅膀上有两片橙黄色的华丽羽毛,像两面旗帜一样,可以强调这个信号。但是,它并不会真的去梳翅膀,它的嘴巴甚至连毛都没碰到,这正如同火之丸做的那个动作,已经不再是为了锻炼。

雄鸳鸯,注意翅膀上的橙色羽毛。图片:pixabay

洛伦兹和廷伯根把这种演化的过程称为“仪式化”(Ritualization)。它跟人类世界里的“仪式”非常相似。一个“仪式化”的行动就不再是纯粹的行动,而是意义的载体,就像书本不仅仅是纸,语言不仅仅是声音一样。

才不是“没味儿”的胜负!

猴子露牙、虫子抬腿,虽然都在展示武器,却不是为了杀死对方,而是为了表现自己攻击的意愿和强大的实力。打斗的两方,都用“仪式化”的动作相互威吓,分出强弱,然后弱者主动退让。

在人类看来,这种战斗结果可能有些难以接受,对方还是活蹦乱跳的,怎么就输了呢?《火之丸相扑》中,摔跤高手千比路也向火之丸提出了同样的问题。相扑一方被推出圈外,或者脚底板以外的地方着地,都可以判负,千比路认为这种击败实在是“没味儿”。

这种仪式化的战斗方式,也许看着不是那么刺激,但它对争斗双方都有好处,用“花拳绣腿”来威吓,双方都不会受伤。如果上来二话不说就是干,会有无数猴子的脖子被咬破,无数竹缘蝽被扎成漏勺。

不过身为狡猾的人类,我们会想到,如果大家都用“花拳绣腿”来较量,那会不会有“人”(动物)钻这个空子,虚张声势,假装自己很强来欺骗别人呢?

魔高一尺道高一丈,你能想到欺骗别人,别人也能想到来识破你。一个“仪式化”的动作,或者说一个“信号”,至少需要两个“人”(动物)才能成立,一方是信号的“发出者”,一方是信号的“接收者”,自然选择的力量同时作用于这两方。如果“虚张声势”对于“发出者”有利,那么对于“接收者”来说,识破“骗局”的“眼力”则对它们有利。“骗人”和“识破骗局”的能力针锋相对,都在演化之中。

骗子一旦被识破,代价是非常惨痛的。在漫画里,主角遇到过一群抽烟烫头的“社会人”,在听到“相扑部”三个字之后,凶恶的混混马上变得毕恭毕敬。

混混可以视为不诚实的“发出者”,用抽烟喝酒烫头这些方式,发出虚假信号,假装自己很强。但他们并不是真的强。混混怕相扑部,恰好是因为(剧透点没关系的吧,反正这段动画里没有)他们先前不知天高地厚,去找相扑场子的麻烦,结果被人家暴捶一顿。

提高行骗的“成本”

识别骗子的能力很有用,但是,如何识别骗子?演化生物学家扎哈维(Amotz Zahavi)提出过一个答案。他说,要证明一个信号是“诚实”的,有一个很简单的办法,就是提高这个信号的成本。

一个“昂贵”的信号对于强壮的动物和虚弱的动物,“成本”是不同的。强壮的动物使使劲可以做出的动作,虚弱的动物可能赔掉半条命才能完成。

因此,动物在传达“信号”时,会表演高难度的动作,或者背负极其巨大笨重的“武器”,甚至故意把要害摆出来给敌人看,借此表示自己的强大。比如,只有身体强壮、营养充足的竹缘蝽,才能长出一对大长腿。“信号”成本的高低,可以诚实地传达自己实力的强弱。

对羱[yuán]羊(Capra ibex)来说,巨大的角是一种昂贵的武器。图片:pixabay

相扑“脚底板以外碰地都算输”这种苛刻的规则,按照扎哈维的观点,也可以视为一个表示“诚实信号”的累赘。虽然千比路一开始不认可相扑,但在切磋中,火之丸稳扎的下盘和强壮的双腿给他留下了极深的印象。

所以,仪式化的战斗也许不能杀伤对方,但只要信号是诚实的,同样可以展现高超的实力。

话说我截完图才发现,怎么又是屁股又是前裆的……

如果我们再往前进一步就会发现,《火之丸相扑》整部作品的核心矛盾,都可以视为一个扎哈维式的“累赘”:主角热爱相扑,身材却异常矮小(相扑不分重量级,所以个儿小是很吃亏的),前进路上障碍重重,能克服这些障碍,才能证明主角的勇敢与强悍。

尝试体会一种庄严的感动

或许在大多数人看来,“胖子撂跤”是一种“猎奇”又“搞笑”的活动。然而《火之丸相扑》用独特的表达方式来展现相扑的“燃”和有趣,甚至有时让人回想起,相扑是具有“宗教”意味的“仪式”。这种意味无关信仰,却能在无神论者心中唤起一种庄严的感动。

这是这部作品最吸引我的地方(第二吸引我的地方是肌肉男)。有趣的是,它与动物行为学的迷人之处,正好有着异曲同工的性质。

基督教教义认为,一切动物的存在,都在证明神的大能。现在我们不再假定神的存在,动物们蜕去了“神圣”的光环,万物似乎变得低鄙和无趣了。

这时,动物行为学用另一种方式,向我们揭示世界的有趣和丰富,一切动物的存在都是有意义的,这种意义不是宗教,却同样可以引发我们庄严的情绪。正如同相扑是可以很好玩的,同样,虫子打架也是可以很好玩的。

最后,《火之丸相扑》是部好作品。这是我真心实意的安利(认真脸)。

特别感谢@柔王丸的相扑知识考据,@騋貘与@扎克纳梵=冯=李希特二猪提供相声梗“腿上有功夫”。

文中动画、漫画截图均来自《火之丸相扑》。

本文是物种日历特约稿件,来自物种日历作者@红色皇后。

喜欢她还可以关注

濑尿虾的松鼠窝

怪奇物种和有趣的知识

你可能错过的精彩内容

物种日历

微信号:GuokrPac

当岁月凝结成文明

当我遇见你

有话想说?长按二维码关注我们,来留言吧

日历娘今日头像

鸭科 疣鼻天鹅

本文来自果壳,欢迎转发

如需转载请联系GuokrPac@guokr.com