价值连城的宠物满地跑随便抓?别开玩笑了!

每年入侵物种在全球范围内造成的经济损失超过4000亿美元,而其中美国的经济损失就高达1200亿美元。纵观美国国内,生物入侵问题一直是让美国政府和人民头疼不已的一个顽疾。

在美国本土,入侵物种的重灾区非佛罗里达州莫属。佛州位于美国东南角,州内大部分地区四季都较温暖宜人,也因此得到了“阳光之州”的美誉。

得天独厚的气候条件和相对保存完好的原始栖息地,为众多外来物种扎根于此提供了便利——佛州的面积虽然只有我国湖北省的大小,但仅两栖爬行类,就有超过130种外来物种把这里作为它们的新家。

阳光之州佛罗里达,气候除了宜人,也宜生物入侵。图片:DonkeyHotey / flickr

小蜥蜴间的博弈

记得当我第一次走出奥兰多机场时,感觉自己仿佛来到了现实版的侏罗纪公园。小型爬行动物,例如沙氏变色蜥(Anolis sagrei)在这里随处可见。这种体长约15厘米的褐色小蜥蜴原产于古巴和巴哈马群岛,在20世纪40年代通过货船“偷渡”到了佛州,从此一发不可收拾。

据说,它现在已经成为了佛州数量最多的脊椎动物。而真正的本土物种,绿安乐蜥(Anolis carolinensis)却难觅其踪。

路边正在展示自己喉扇的沙氏变色蜥。图片:葛致远

沙氏变色蜥和绿安乐蜥在食性和行为模式上非常相近,因而不可避免地成为了直接竞争对手,结果更强势的沙氏变色蜥将绿安乐蜥逼得节节败退,最终绿安乐蜥只能放弃食物更充裕、更舒适的近地环境,退居到环境更苛刻的树木上层生活。

绿安乐蜥。图片:葛致远

科学家在有绿安乐蜥生活的孤岛上进行的沙氏变色蜥引入实验,也证实了这个情况。在引入沙氏变色蜥后的短短十五年时间内,岛上的绿安乐蜥进化出了较普通绿安乐蜥更大的趾垫,以适应在更高处树栖的攀爬生活。

绿安乐蜥的趾垫特写。图片:Y. E. Stuart et. al. / Science (2014)

马路边的宠物店高富帅

各种变色龙一直是很多国家宠物店里极受欢迎的宠物。这种原产于非洲的神奇物种因为长期的野外采集,导致野外种群锐减,虽然如今保护力度加大、价格居高不下,但仍有许多人对它趋之若鹜。

然而在原产地境遇不佳的它,在佛州南部却活得逍遥快活。佛州已经发现有六种变色龙,其中以高冠变色龙(Chamaeleo calyptratus)数量最多,且已确认存在稳定繁殖种群。

人工饲养的高冠变色龙。由于整个避役科全部都在CITES附录内,所以在中国大陆禁止个人饲养。图片:H. Zell / wikimedia

变色龙进入佛州的时间并不久,首次在野外记录是大约2002年。现在普遍认为佛州的变色龙扩散是受利益驱使的人为引入所致——不需要高昂的前期投入和费时费力的后期维护,佛州就像一个天然的变色龙繁育场。这也是为什么有变色龙栖息的植物,通常都在私人土地或者离住家很近,并且经常发生两爬爱好者去抓野生变色龙结果挨子弹的事情。

佛州的变色龙猎人。图片:PrimitiveTim / reddit

变色龙在野外主要以昆虫为食,也会猎食其它小型动物。在同样温暖的夏威夷,高冠变色龙已经被发现对本土鸟类生存产生了威胁,同样的情况在佛州会不会上演,还有待进一步研究。

吃素≠善类,黑白配≠可爱

除了沙氏变色蜥和变色龙这样的中小型入侵物种,佛州还存在着一些不受欢迎的大家伙。

绿鬣蜥(Iguana iguana)就是其中之一。绿鬣蜥成体可以长到1.5米,长着一条皮鞭一样的尾巴和锐利的脚爪,雄性夸张的下颚肌肉更让它显得威武霸气。但不要被它的外表所吓到,绿鬣蜥实际上是个温和的素食主义者。

在佛州造成生物入侵的绿鬣蜥。中国台湾也面临着绿鬣蜥入侵的问题,这些绿鬣蜥多来自宠物主人的弃养。需要注意的是,由于绿鬣蜥是CITES附录二物种,所以在中国大陆禁止个人饲养。图片:Pixabay

上世纪60年代被作为宠物引入佛州的它,对采食的植物种类并不挑剔,超过100多种植物都在它的菜单上,其中不乏佛罗里达居民院子里的花花草草、当地的濒危植物和一些濒危动物(例如迈阿密蓝蝶)赖以生存的蜜源植物。

河边草地上的雄性绿鬣蜥,摄于佛州中南部。图片:葛致远

此外,绿鬣蜥还有个令人恼火的坏习惯,打洞。它们在河堤、房屋墙基、人行步道等各种场合肆无忌惮地打洞,造成地面塌陷,众多公共设施遭到破坏。佛州政府和居民恨不得将它千刀万剐。

有意思的是,近几年由于全球气候异常,温暖的佛州南部也时不时会迎来一波强冷空气,夜间温度跌至10℃以下。居民们出门发现,院子里或河道边,到处可见已经失去知觉、一动不动的绿鬣蜥。

原来原产于中南美洲的绿鬣蜥由于不适应这突如其来的低温而被冻僵了,纷纷从树上掉落下来,这才有了这场“鬣蜥雨”。

被寒潮冻僵后掉落在地的绿鬣蜥。图片:Reuters

而相比被降温搞得措手不及的绿鬣蜥,下面这位就要淡定的多。原产于南美洲中东部地区的黑白泰加巨蜥(Salvator merianae)是一另种在佛州南部较为常见的大型蜥蜴,体长与成年绿鬣蜥接近。它和大熊猫一样,黑白配色,主要以捕食其它小型动物为食 ,而且专干偷蛋的勾当。科研人员已经多次在野外记录到它破坏美洲短吻鳄巢穴,以及挖掘取食龟蛋的行为。

黑白泰加从美洲短吻鳄巢中偷食鳄鱼蛋的监控视频。视频:The Croc Docs

黑白泰加还有一项特殊的本领——它是全世界首例确认的温血(partially warm-blooded)蜥蜴。在繁殖季节的晚上它们可以将自己体温始终控制在高于环境温度的水平(最大可相差10℃左右),这在“冷血”的爬行动物世界是极其罕见的。

黑白泰加也会打洞,它们的洞被用来帮助它们抵御冬天的低温。虽然来自热带,但黑白泰加已经被证实可以在佛州北部,甚至是更北的阿拉巴马州安全过冬,也就意味着它有进一步向北扩张的潜力。

佛罗里达大学的科研人员利用笼子诱捕黑白泰加。图片:University of Florida

现实版的狂蟒之灾

佛州的诸多入侵物种里,最出名的当属来自于亚洲的缅甸蟒(Python bivittatus)。缅甸蟒是世界上最大的蛇之一,成体体长可以达到5米,体重超过120公斤。

据说缅甸蟒的入侵缘于一次意外。1992年超强飓风安德鲁席卷佛州,造成包括动物园等在内的多家动物饲养机构的笼舍被破坏,缅甸蟒由此进入野外。此后也时有人将自己无力继续饲养的宠物缅甸蟒放生。

和佛州原生物种美洲短吻鳄缠斗的缅甸蟒。蟒科全部是CITES附录物种,在中国大陆禁止个人饲养。图片:Lori Oberhofer / wikimedia

但直到2006年,科学家第一次在野外发现缅甸蟒的巢穴时,才意识到可能大事不妙了。要知道一条成年雌性缅甸蟒平均一窝可以产蛋36枚,而平均寿命可达20年。果然,在随后进行的调研中发现,以佛州南部的大沼泽国家公园为主要据点,佛州野外的缅甸蟒种群已经达到了上千条的规模。而在去年,这个数字上升到了10万~30万条。

在被捕获的缅甸蟒腹中发现了59枚蛇卵。图片:Wenn.com

成年缅甸蟒作为食物链顶端的掠食动物,在佛州鲜有对手能与之抗衡,甚至有时连大沼泽之王——美洲短吻鳄也难逃命丧蟒腹的厄运,更别提其它的本土动物了。

2015年佛罗里达大学的一项研究显示,缅甸蟒对于佛州本土生态的破坏可能远比预期更严重。科研人员在大沼泽国家公园放生了95只沼泽兔,而在之后短短的11个月时间里,确认死亡的兔子中有77%和缅甸蟒有关。在2012 年美国地质调查局(USGS)公布的研究报告中指出,缅甸蟒该为大沼泽国家公园内99.3%的浣熊、98.9%的负鼠和87.5%的短尾猫数量减少而负责。

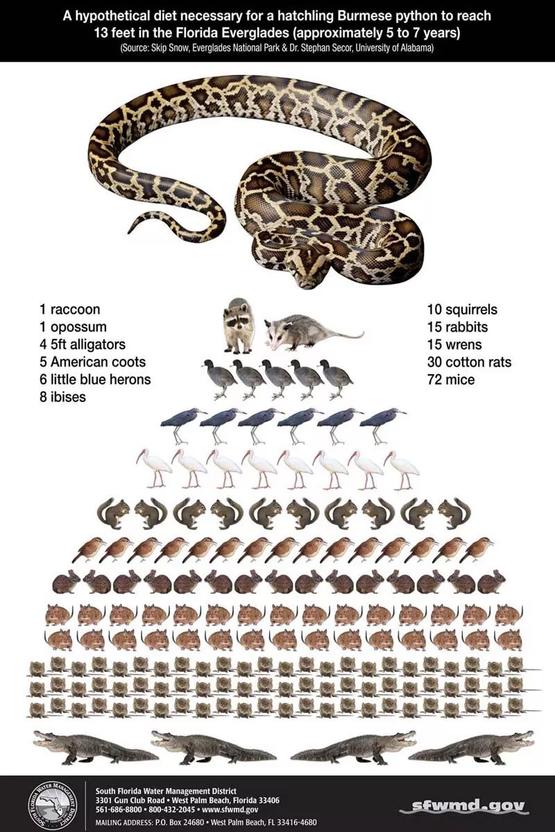

科学家假设的一条缅甸蟒长至约4米,所需摄取的食物总量。图片:South Florida Water Management District

而为了将缅甸蟒赶出佛州,政府和民间机构也是绞尽脑汁。绝妙的伪装和悄无声息的行动模式,让它们很不容易在野外被发现,因而大大增加了清除难度。

2013年,由当地机构组织的第一届猎蟒挑战赛共有超过1500人报名参加,在一个月时间内共计捕捉缅甸蟒68条,其中最大的个体长4.3米。在2016年的比赛中,共有600余条缅甸蟒被擒获。今年更是捕捉到了刷新佛州记录的5. 58米巨型个体。

今年9月22日,在佛罗里达捕获的长5.58米、重44.7公斤的巨型缅甸蟒。图片:Florida Fish and Wildlife Conservation Commission

除此以外,当地机构还雇佣蟒蛇猎人专门负责日常捕蛇作业,除了给予基本的工资报酬外,对于捕获超过1. 2米的个体还有额外的奖励。但即使付出了如此多的努力,对缅甸蟒种群的控制效果依然不尽如人意。

蟒蛇猎人的“战利品”。图片:South Florida Water Management District

上述这些还只是佛州数以百计的入侵物种案例中的凤毛麟角,如今佛州已经从美国本土生物的热土,变成了名副其实的“盅罐”,各种外来入侵物种在这里继续撕咬着已经非常脆弱的佛州生态系统。而大洋彼岸的中国,其实也正饱受入侵物种的摧残。希望在佛州发生的这一切能给我们敲响警钟,让这样的生态灾难不要在我们的土地上重演。

入侵生物的故事

本文来自果壳,欢迎转发

如需转载请联系GuokrPac@guokr.com