功效成分的浓度,多高才有用?

如今市面上打“原料桶”概念的品牌越来越多,出现了一种拼功效成分浓度高低的趋势。但化妆品毕竟不是单方药品,讲究的主要是配方和使用感受,片面强调单方高浓度真的很偷懒。

但我很理解原料浓度相关的宣传,这种突出功效的努力方向,整体倒是推高了化妆品实际功效的检测水平,也不是坏事情。

那今天讲讲化妆品中成分的浓度。

“浓度”怎么就火了

主要还是“药妆”(Cosmeceuticals)这一概念带的。以往大部分化妆品实际效果比较玄学,但消费者逐渐对功效有了很多期待和要求,毕竟钱也不想白花。所以厂家也就更努力了一些,想想是不是要在化妆品的基础上加点儿药用的功能。

这个趋势我很喜欢,企业研发经费越多,产品才越可靠,不是什么小破厂买点原料搅一搅狂吹嘘。

原料桶品牌突出了活性成分,但最终还是要落实到效果上说话。毕竟维生素片做得再仿真,也比不过一个苹果好吃。

浓度不是一切

以前化妆品厂家讲故事,忽悠忽悠也能卖货。现在则很少看见广告里还在讲传奇故事,多是成分一个个拉出来遛一遛的广告页,科技感十足以为在看学术论文。

很多化妆品的品牌名,本身就是成分:潘婷(Pantene)的名字是泛醇(Panthenol),适乐肤(CeraVe)是神经酰胺(Ceramide),Aveeno是燕麦(Avena),曼秀雷敦是薄荷醇和石腊油(Mentholatum,Menthol+Petrolatum)佰草集是草。

按照国家化妆品成分标示方法规定,成分的排序是按照含量多少,由高到低排序。浓度越高,排序越靠前。含量1%以下的成分可以自由排序。很多人用1%讲花花,实际还是功效说话,1%也不是有效和无效的分割线。

成分浓度更高,对皮肤不一定更好,像烟酰胺、A醇、维C及衍生物、果酸、水杨酸这些功效性成分,添加浓度越高刺激性也越大。

另外,更高的浓度也不一定就意味着更好的效果,它和配方、剂型的关系也非常大。

常见成分最适浓度

这里列举几个常见热门成分(其他新奇原料,一般都是原料生产厂商推荐给化妆品公司的浓度)。不过成分表也只是告诉我们添加了什么名称的化学物质,但没有办法告诉我们原料来源。此外配方中各种成分之间的相互作用和搭配,属于商家的核心机密,普通人很难通过成分表判断出来。

化妆品是个软科学的区域,体验感大于科学感,也就更容易被商家牵着鼻子走了。

烟酰胺

文献里认为烟酰胺发挥抗炎作用的浓度一般为2%(如治疗痤疮、特应性皮炎),抑制黑色素一般4%(如治疗黄褐斑)。市面上5%烟酰胺就差不多了。

而且烟酰胺抑制黑色素转移的过程是可逆的——所以会有人说烟酰胺护肤品停用就黑了,是不是说明化妆品有问题,其实这是烟酰胺美白原理导致的。

烟酰胺美白是需要长期使用的,因此对安全性要求比较高,而浓度太高容易有灼烧感、瘙痒和红斑。

不过总体来说烟酰胺很安全,浓度给够了以后,更重要的是能不能到达作用部位,这方面基质和配方也有影响。

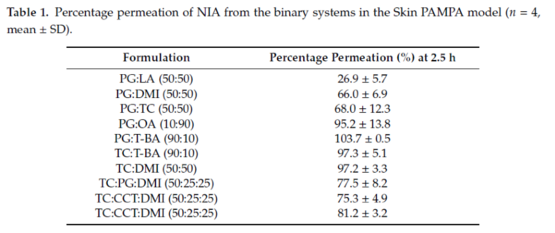

上图可以看出不同配方的基质里,烟酰胺的渗透性是不同的,其中丙二醇和叔丁醇90:10的配方里,烟酰胺的吸收率最高。

透明质酸钠

皮肤屏障的特性是不允许亲水大分子物质的被动渗透通过的,而透明质酸正常状态下,就是一种亲水的大分子物质,因此缺乏渗透到皮肤深层的能力。

透明质酸的渗透性与其分子大小有关。高分子量 (大于600 kDa) 渗透性非常有限,主要停留在皮肤表面,形成薄的保护水化层,发挥保湿功能。

透明质酸吸湿性很好,具有结合1000倍自身重量的水分的能力,通常添加到0.1%就有效果。

低分子量透明质酸(5 kDa)的表皮水化能力,高于中等分子(100 kDa)和大分子(1 MDa)透明质酸。而水化效应对于低分子量透明质酸,才是剂量依赖的——也就是浓度高一些,保湿效果会更好。中高分子透明质酸,加再多也不提高保湿效果。

所以只注重浓度而不是分子量,会浪费掉。

不过大分子的透明质酸也不是完全没用。在化妆品配方中,它可以增加配方的粘度,并且降低其他成分在皮肤表面上的扩散率,最终导致渗透延迟。对于一些刺激性成分(比如烟酰胺、视黄醇、果酸、水杨酸等),大分子透明质酸可以降低刺激程度,同时还有点缓释效果。

更重要的还有化妆品配方的先进程度。虽然现在市场上透明质酸的原材料有微米化的粉末 (50KDa),看起来是很小,但当这些干燥的分子加入乳霜基质时,会即刻吸收水分,聚集形成大的透明质酸复合物——再次变成大分子的透明质酸。

所以商家单纯追求浓度或者分子量大小,都是浪费原材料。如何配比合适分子大小的透明质酸,以及适合稳定保持透明质酸分子大小的乳霜基质?这是做出一个好产品的基础,同时也是品牌研发应该思考的问题。

视黄醇

视黄醇被氧化成视黄醛,然后转化为视黄酸,这是维生素A的生物活性形式。研究发现,1%视黄醇可刺激胶原蛋白合成,经过12周和24周的治疗,细皱纹明显改善。直接用视黄醛也可以改善皱纹。

通常化妆品不会添加这么高浓度的视黄醇,但1%是一个可供参考的上限。视黄醇的副作用主要是红斑、瘙痒、剥皮、刺痛、灼烧、光敏感性,夜间使用。

视黄醇不稳定,浓度买稍微高一点的也说得过去,但尽量早点用完。厂家也不会告诉你开罐多久,里面视黄醇就氧化没了,包装上建议的开罐使用时间是不变质的时间,不是功效时间。

视黄醇是我居家必备的,尤其眼霜。也确实短期用不完,可以涂脖子和手肘。

维生素C

维生素C稳定性也很差,高浓度也可以买,氧化之后也剩不了多少。美白的话,20%是临界点,之后浓度再增加效果也不会有提升,在 10% ~ 20% 的范围内就够了。

维生素C产品的差异主要是维生素C的稳定技术。它本身亲水不稳定,所以直接维生素C片捣碎了溶水里涂脸没有任何效果,只能浪费水。

目前的稳定措施有两个:抗坏血酸-6-棕榈酸酯(ascorbyl-6-palmitate)和抗坏血酸磷酸镁 (MAP),酯化以后的维生素C变成脂溶,才能起效果。

神经酰胺

神经酰胺是天然保湿因子,主要关注点还是配方。

在皮肤细胞上,每个神经酰胺分子都要跟一个脂肪酸残留物结合,组成一个天然保湿因子的集合。比如有的配方是神经酰胺:胆固醇:脂肪酸=3:1:1,模仿皮肤中自然状态——还是很聪明的。

另外还有涂抹时间。严重干燥的皮肤病,沐浴后不使用保湿剂会损害皮肤水化。保湿剂的定期局部应用是管理特应性皮炎的基石,应在沐浴后3分钟内涂抹,防止水蒸发。这种"浸泡和密封"方法,有助于改善皮肤屏障的完整性,防止细菌、刺激物和过敏原的侵入。

酸类

果酸类的,如α-羟基酸 (AHA),医生可以使用高浓度的,比如25%,自己操作还是不要了,会毁容的。一般浓度低于10%。

水杨酸类的国家有严格规定,洗发水最高3%,驻留类2%,且三岁以下儿童勿用。

总的来说,我的观点是单方高浓度化妆品可以买,根据不同情况查漏补缺,但复配的常规面霜,应该是化妆品预算的主要构成:配方更合理,理念更先进,使用感受更好(容易涂抹、不粘腻、不搓泥、香味宜人),这才是化妆品的主要目的——有点保湿、防晒、延缓皱纹、减轻痘痘的效果,足矣。

实际上,我觉得目前“成分”宣称也到了穷途末路:消费者又不傻,广告宣传吓死人,涂了半年没感觉,那可不就不回购了。没有技术支撑的产品,也只能是“爆款”割韭菜。换了一个马甲又一个马甲,结果还是一样平庸和乏味。

有时候化妆品跟人生意义一样,不要不当真,也不要太当真了。

更多精彩内容

活儿姐

本文来自果壳,未经授权不得转载

如有需要请联系sns@guokr.com

(欢迎转发到朋友圈~)