🏫🏫🏫

🏫🏫🏫

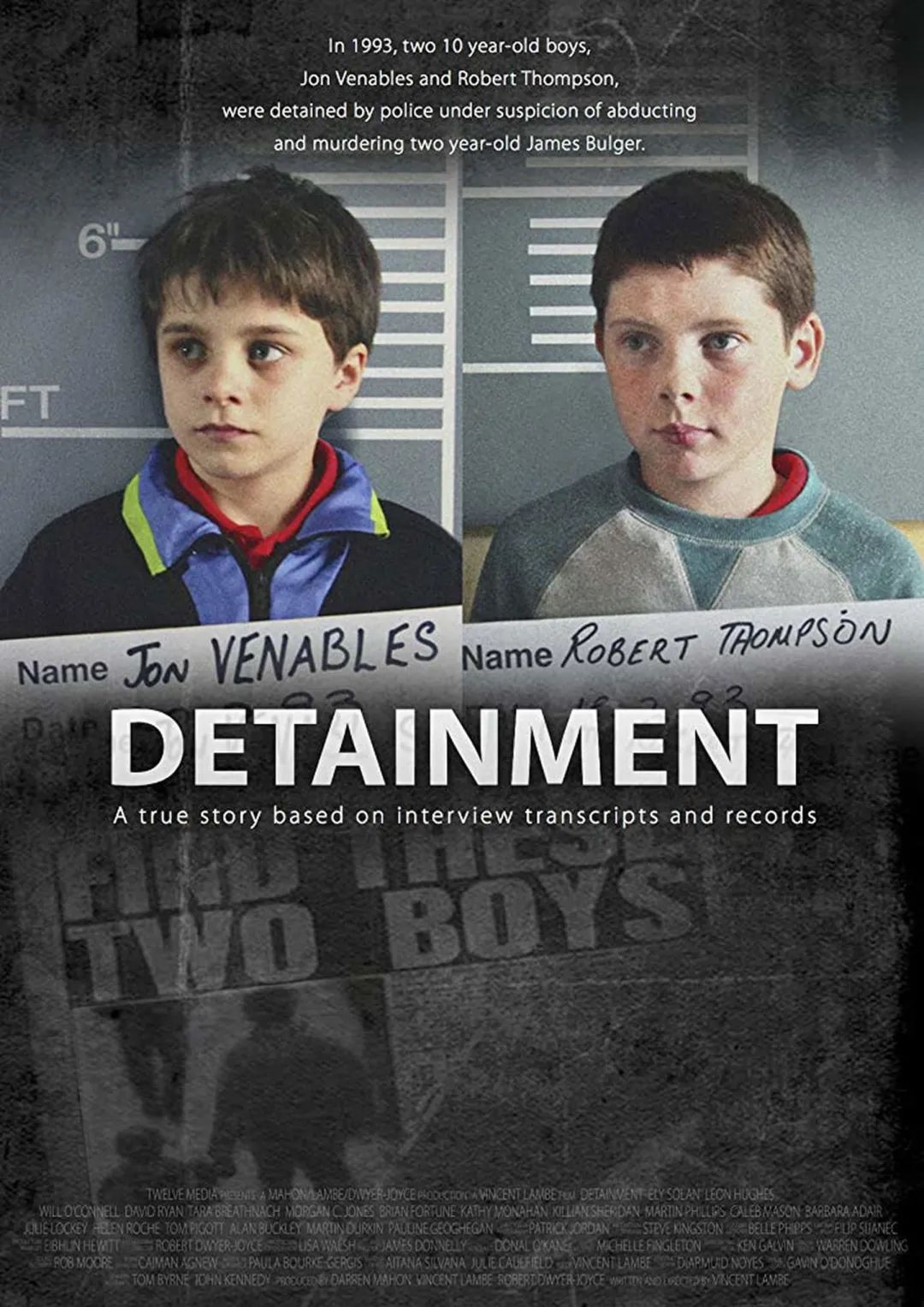

大连13岁少年杀害10岁女孩案,于前段时间一审宣判。判决结果一出,就因蔡某某未达到法定刑事责任年龄14岁,不予追究刑事责任,而引发公众一片哗然。这种愤恨、惊奇,不是什么新鲜事。此前,就有多起未成年人犯罪事件引起热议:犯案人手段残忍,事前谋划周详,事后冷静收场和掩饰的行为均超越了公众对其未成年人身份的认知。不光国内声讨这群“坏孩子”,国际社会上也不乏类似案例。比如:那么,为什么不重拳出击,将这些“坏孩子”绳之以法、以平众怒呢?今天,咱们就来细细探讨下。1989年11月20日,第44届联合国大会决议通过了儿童权利公约。这一国际公约得到了众多国家的认可和参与(截止2015年,缔约国为196个)。

再加上“国家有责任监护和保护领土范围内的未成年人”的国家亲权思想,许多国家都将未成年人错罪和成年人犯罪区别对待,设定刑事责任的最低年龄。认为低于此年龄的未成年人心智尚不完全,不具备负刑事责任的能力,也因此不对其进行处罚[4]。例如:刑事责任年龄的设定原本是为了保护错罪未成年人免受沉重刑罚,给他们改过自新的机会。但现实却往往导致犯罪人在法律的保护下逃之夭夭,而受害人的正义到头来无处伸张的困境。那到底该不该降低这条标准线,对众人喊打的未成年犯罪人进行刑事处罚呢?以我国现阶段的实践经验和研究成果为例,观点可以大致分为以下几种:我国刑事责任年龄划分和同其他国家相似甚至偏低,出于对未成年人的保护和教育目的,该年龄限制不需要调整[14,15];

随着社会进步,青少年身心发展加速,懂事早,犯罪具有主观性,理应调低年龄限制、惩罚坏蛋[12,13];

虽然青少年身体成熟较快,但是研究表明心理发育期实际上滞后,未成年人的年龄越大,犯罪概率越高,故应调高刑事责任年龄限制[14,18];

刑事责任年龄可以不进行调低,但可以根据具体犯罪表现灵活判断。只对个别表现恶劣的犯人进行刑事处罚,情况较轻的不处罚[17]。

下调刑事责任年龄打击犯罪听起来是很“爽”,但是也有反对者指出:未成年人的成长是一个连续、潜移默化的过程。虽然年龄是一个重要的参考指标,但是并不是从过了十四岁生日那一刻起,就能马上成长起来,并开始担负刑事责任。再者,如果真的降低了刑事责任年龄到某个新的界限,如若低于该年龄线的未成年人再次发生恶性犯罪事件,接下来又应该如何处理呢?也有反对者提出,我国是一个地缘辽阔的多民族国家,东西部经济和教育发展程度差异大,再加上当下城乡二次元体制下城乡和区域发展不平衡导致的青少年身心发展差异较大。在这种情况下,调低刑事责任年龄对相对落后地区青少年容易造成不公平[14]。更有学者在农村留守儿童犯罪调查研究中发现,落后地区儿童犯罪的根本原因是父母关怀缺失和家庭功能缺位,和年龄没有直接的联系。甚至是年龄愈大、和家庭关系变得越差,越容易引发犯罪,和当下“犯罪群体年轻化”的判断相反[18]。很多学者提议引入英美司法体系中的“恶意补足年龄制度”来对现下的刑事责任年龄进行弥补。英美国家在近代工业化浪潮中未成年人犯罪和累犯激增,少年司法也因此走向严刑主义,“恶意补足年龄制度”应运而生[9]。在这种制度的司法实践中,如果控方能证明未成年人在犯罪时“有明显恶意”,并对后果“有明确认识”,便可要求其承担刑事责任[10]。从表面看来,这种制度既能保护大多数犯罪未成年人,又惩罚了少部分穷凶极恶破坏公众底线的“坏小孩”,那我们为什么不直接引进和使用呢?在引进他国优秀司法制度时,我们虽秉持开放态度,但也需要对不同国情和具体法律的适用性进行考量。嫁接他国制度,实在是“听起来容易,做起来难”。“恶意补足年龄”为英美司法体系下的产物,具有一整套对“恶意”的认定判断的科学体系,需要进行大量的社会调查研究,司法成本高昂(在国外打官司很花钱,律师佣金很高)。并且英美法系中采用陪审制度和辩护制度(联想电视剧中双方律师戴白色卷曲假发在法庭唇枪舌剑的场景)。这些都和我国的司法制度不适恰。我国刑法讲求确定性,以及“除非必不可少,否则不将某种违反法律秩序的行为设定为犯罪行为”的谦抑性[18]。如果贸然武断地引入他国法律,容易对法官判案能力提出过高要求,以及赋予法官过大的自由裁量权,造成“法官造法”、“以钱赎刑”、“司法腐败”、“同案不同刑”等更加严重和不公平的结果,给我国法律的权威和公信力造成损害[15]。年龄是一个数字,并不是承担刑事责任能力的绝对标准。真正值得关注的是未成年人的身心状态、理解能力、辨认和控制能力。而这些都能从他们的成长环境和教育水平中找到蛛丝马迹。我国未成年人犯罪高发期为13到14周岁,平均年龄则为12.2周岁[16],多处于中小学阶段,身心尚未成熟、是发育蜕变的关键时期,可塑性很强。对此时的未成年错罪人而言,教育矫正和引导塑造比惩罚更重要和有价值。学校应根据学生身心发展特点,定期进行社会生活指导、心理健康辅导、安全教育和青春期教育。父母要严格要求自己,发挥榜样作用,具备强烈的法律道德意识,不做违反社会纪律的事;同时要积极和子女沟通,密切关注未成年人的行为方式和心理状态,进行及时正确的引导,令其能够形成正确的是非观念,健康成长、顺利适应社会。其他社会机构也要及时发现和参与,矫治处在心理亚健康状态的青少年,从而预防青少年犯罪。如积极了解单亲家庭、留守儿童和城市打工子弟学校的近况,为他们提供相应的物质保障、心理咨询和宽松的社会环境。好消息是,在降低未成年人犯罪率的道路上,我们一直在进步。

根据国家统计局对判处的未成年犯的情况统计,未成年犯罪人数和比重一直在下降(如从2008年到2016年,人数从88891减少到35743人,比重从2005年的9.8%降低至2016年的2.9%)[20,21]。公众所认为的“未成年人恶性事件越来越多”实际上是一种错觉。法律也是在不断进步的,法律的制定也需要具有时代生命力,顺应时代发展的潮流[10]。刑事政策的导向与选择的的确确会受到社会背景的影响,是社会问题的概括体现,而并非是一个简单的法律问题[22]。如果能够抛弃痛快一时的报复思维,理性和科学地看待和学习法律,明白各案判决背后情与法的博弈,就不再仅仅是一个社会热心人士,这对我国法律观念的普及和法律事业建设都有着重要助力。

Q:你觉得未成年“刑事责任年龄”应该下调吗?为什么?

- END -

作者 | 绿洲,地质学博士,科普作者,儿童文学爱好者;研究大陆深俯冲,同时关注各类青少年社会议题;爱好旅行、读书、侃大山。

编辑 | 章鱼妈,一个两岁男孩的妈妈,乐于研究各种育儿产品。

致谢 | 感谢北京京师律师事务所王浩德律师提供支持帮助。

参考文献 |[1]央视新闻2018年大连十三岁男孩杀害十岁女孩案民事诉讼一审宣判法院判赔偿128万;

[2]施志军. 张家口市蔚县8岁男童被11名同学活活打死,11人均未成年[N]. 京华时报,2014-07-09.[3]新京报 2019-03-21盐城13岁少年弑母续:或因玩手机起争执,已取保候审;[4]刘宗珍,韩国罪错未成年人司法处遇及对中国的启示. 2020年第1期预防青少年犯罪研究;[5]《中华人民共和国刑法》关于刑事责任年龄的规定;[6] 储槐植.美国刑法[M].北京: 北京大学出版社,2005: 67.[7]陈俊,李翌平,犯罪低龄化背景下的未成年人刑事司法——评福田孝行杀人案.中国审判 2018年第4期;[8]王云海.“江歌案”与日本的司法文化[J].法律适用(司法案例),2018(02):106-115.[9]马文·克朗乔迪·莱恩:《少年越轨与少年司法手册》,苏明月陈朗梓译,北京: 法律出版社2019 年版,第13页;[10]马松建,潘照东,“恶意补足年龄”规则及其中国适用,南京师大学报(社会科学版),2020年7月第4期;[11]Haydon D, Scraton P. ‘Condemn a Little More, Understand a Little Less’: The Political Context and Rights’ Implications of the Domestic and European Rulings in the Venables‐Thompson Case. Journal of Law and Society. 2000 Sep;27(3):416-48;[12]康树华:《青少年犯罪低龄化提出的新课题》,载《青年研究》1984年第11期,53-56;[13]30名代表联名提议案:建议未成年人刑责年龄降到12周岁,人民日报,2019年3月12日;[14]陈禹衡,对提倡适用恶意补足年龄制度的批驳,山东青年政治学院学院,2020年5月,第205期,36卷。[15]曾哲彪.调整刑事责任年龄之否定——兼论青少年犯罪行为的惩戒. 2020年8月,牡丹江大学学报,29卷第8期.[16]陈冀平.在“为了明天——预防青少年违法犯罪论坛”上的讲话[J].预防青少年犯罪研究,2013(01):5-8.[17]喻泽源,“恶意补足年龄”规则引入必要性研究,法制博览,2020年08月[18]林清红:《未成年人刑事责任年龄起点不宜降低》,载《青少年犯罪问题》,2016 年第1期。[19]金小红,《城市流动青少年犯罪的社会学研究》,武汉,华中科技大学出版社2014年版,第156页。[20]周吉,未成年人犯罪预防与矫正问题研究——以检察机关未检部门社会职能为视角,辽宁公安司法管理干部学院学报,2020年4月,第4期。[21]路琦,郭开元,张萌等,《2017年我国未成年人犯罪研究报告——基于未成年犯与其他群体的比较研究》,《青少年犯罪问题》2018年第6期。[22]沈海平,构建未成年人犯罪的法律反应机制,检查日报,2019年11月6日,第7版。 👇希望今天的探讨对你有启发!

👇希望今天的探讨对你有启发!

🏫🏫🏫

🏫🏫🏫

👇希望今天的探讨对你有启发!

👇希望今天的探讨对你有启发!