天问入轨:475000000千米飞行背后,中国航天突围64年

2021年2月10日,中国火星探测计划首枚飞行器“天问一号”开启“近火制动”,开启环绕火星之旅。

自2020年7月23日成功发射以来,天问一号探测器已累计飞行202天,抵达火星时飞行里程约4.75亿千米。

在为中国有史以来飞行最远的人造探测器赞叹和振奋的同时,谁又能想到,今天的成绩是中国航天人先后遭遇美苏两国打压,冲破重重技术封锁的结果。

陈颖丨作者

李拓丨编辑

放大灯团队丨策划

1957年,美苏冷战迎来第一次高峰。

这一年的10月4日,苏联的斯普特尼克1号(Спутник-1)发射成功,成为世界上第一颗人造卫星。11月3日,搭载一只实验犬的斯普特尼克2号也发射成功;1958年2月,美国的第一颗人造卫星探险者1号(Explorer-1)也顺利发射。

接下来,牌桌将迎来一位新手:中国。

中国人自己创造自己的历史,但“并不是随心所欲地创造,并不是在自己选定的条件下创造,而是在直接碰到的、既定的、从过去承继下来的条件下创造”[1]。

1

苏联卫星成功发射的消息震动了全世界,包括当时访苏庆祝“十月革命”四十周年的中国领导人。

1957年11月17日,正在访苏的毛泽东站在莫斯科大学礼堂讲台上,面对台下的中国留学生发表了那段著名的演讲:

“世界是你们的,也是我们的,但归根结底是你们的,你们青年人朝气蓬勃,好像早上八九点钟的太阳,希望寄托在你们身上。”[2]。

台下掌声如雷,其中有一个心潮澎湃的年轻人名叫孙家栋,后来成了中国首颗人造卫星东方红一号的总设计师[3]。

1958年5月,毛泽东在八届二中全会上表示:“苏联人造卫星上天,我们也要搞人造卫星,我们也要搞一点。”他还表态,要搞就要搞得大一点。

这一年,中国科学院将卫星列为1958年的头等任务,代号“581”[4]。

苏联卫星上天时,中苏友谊关系尚在。按双方1957年签订的《国防新技术协定》,苏联将在原子能工业、航空新技术、导弹和核试验基地建设等方面援助中国。

不过现实并未如条约那么美好。

1958年10月17日,中科院人造地球卫星研制组负责人赵九章率队访苏,但中苏关系此时已有嫌隙[5],赵九章一行没有机会接触核心技术——原本计划详细学习苏联人造卫星技术的他们,在现场只看到一些高空探测仪器和科技展览馆展出的卫星模型,几乎一无所获[6]。

1958年11月,中央政治局研究并决定拨2亿元专款支持科学院搞卫星[7]。当时能发射卫星的国家只有美国和苏联,而美国对华敌视和封锁,苏联也关上了技术交流的大门,加上国内经济困难,中国卫星研发陷入困境。

外援不再,赵九章建议“中国发展人造卫星要走自力更生的道路,要由小到大,由低级到高级”。1959年,中科院党组召开会议,调整空间技术计划,提出“大腿变小腿,卫星变探空”的工作方针,决定调整机构、停止研制大型运载火箭和人造卫星,把工作重点转向研制探空火箭[7]。

当时世界上不止一国追赶美苏,中国航天计划搁置的十年间,先后被法国和日本赶超。法国于1965年11月发射了阿斯特里克斯卫星(Asterix),日本于1970年2月发射了大隅卫星,分别成为世界第三和第四个成功发射卫星国家。

而中国的第一颗卫星上天,只比抢走“第一颗亚洲人造卫星”称号的日本晚了两个月——1970年4月24日,长征一号运载火箭搭载着东方红一号卫星(DFH-1),在酒泉卫星发射中心成功升空。

尼克松:“在某些领域你们可能比我们先进,比如发射火箭,探索太空。也有一些领域,可能我们比你们先进,比如彩色电视。然而,为了双方都获益……”

赫鲁晓夫:不,你错了你错了,我们(不仅)在火箭领域已经超过了你们,在(电子)这个技术领域(也是),我可不让步。

尼克松:瞧,你永远不肯作丝毫让步。[8]

——1959年赫鲁晓夫和尼克松的厨房辩论(Kitchen debate)

赫鲁晓夫打断尼克松,认为他们的火箭和电子技术全面超越美国。

图丨YouTube by

Richard Nixon Foundation

随着卫星上天,美苏冷战掀起了第一轮高峰,两国不但不屑彼此航天技术,在对华技术交流的态度,也开始分裂。

美国的对华策略趋于积极——1971年6月,在尼克松访华和中美建交之前,美国国家安全委员会(United States National Security Council,简称NSC)就同意向中国出口喷气式飞机等军民两用产品,这是美国第一次准许对新中国出口航空航天类技术产品[9]。

一年后,《中美联合公报》的签署标志着中美关系开始走向正常化。1978年11月,中国已寻求在美国购买卫星地面站和两颗商业卫星[10]。到了1979年1月1日,《中美建交公报》生效,东西方的两个大国正式建立了外交关系。

随着关系正常化,中美航天技术交流迅速升温。

2

二十世纪八十年代的中美航天交流,既谈技术,也不讳钱。

将东方红卫星送上天空的“长征”火箭,经过十余年的技术提升,在1985年开始探索国际商业发射市场。

北京建国门地铁壁画《中国天文史》|放大灯团队摄

而此时,欧美商业卫星发射市场却不太平:

1986年1月28日,挑战者号航天飞机升空后爆炸失事震惊了全世界。时任美国总统里根宣布,NASA不再发射商业有效载荷[11]。这让欧洲的阿丽亚娜(Ariane)火箭有了机会。

阿丽亚娜是欧洲民用消耗性运载火箭系列,用于空间发射。欧洲航天局负责空中客车防务和航天公司开发所有阿丽亚娜发射器和测试设施;阿丽亚娜空间公司(法国政府空间机构)商业子公司——法国空间研究中心(法国国家空间研究中心)于1980年成立,负责生产、运营和营销[12]。

阿丽亚娜火箭发射的价格不菲,约为5000万美元/颗。可祸不单行,1986年5月30日,阿丽亚娜2号火箭因第三级点火故障,发射后不到5分钟就星箭俱毁。阿丽亚娜火箭的发射项目不得不暂时搁置,到1987年5月5日,阿丽亚娜火箭要发射的卫星已经积压了44颗之多[13]。

八十年代各类火箭发射价格

《纽约时报》评论道:欧洲的失败使太空探索陷入了困境[13]。

如此一来,一些美国通讯公司只好为卫星另寻发射机会,于是他们找到了中国火箭。

1986年6月,中美专家开始讨论在夏威夷用中国火箭发射美国卫星[14]。经过两轮波折的谈判,1988年6月,长城公司终于拿下了美国休斯公司两颗卫星的发射订单[15]。

1990年4月7日,中国长城工业公司(以下简称长城公司)在西昌卫星发射中心,用长征三号火箭成功发射休斯公司制造的亚洲一号卫星。这场发射还通过卫星电视向全世界进行了转播[16]。

从此,中国打开了国际商业卫星发射服务市场。

在中美关系转入低谷的1989年,老布什通过的《1990-1991财年外交关系授权法》规定:美国在向中国出口商业卫星及火箭发射等有关产品时,应由总统根据国家利益作出是否施行出口管制或出口豁免的决定[17]。美国第一次在立法层面限制对华航天技术出口。

于是,在九十年代,美国制造的商业卫星只能以“总统豁免”的方式,一颗颗地提出申请,等待审批,尔后来到中国。老布什在任期间(1989年至1993年)一共豁免了7颗对华卫星的出口[18]。克林顿上台(1993年)后出于现实考量,对华卫星出口也比较宽松。

但1996年的两次发射事故,则让美国加强了对卫星出口的管制。

1996年2月15日,长征三号乙火箭发射国际708通信卫星发生剧烈爆炸,星箭俱毁,造成6人死亡,57人受伤[19]。

1996年8月18日,长征三号运载火箭发射中星七号通信卫星时,发生点火故障导致发射失败[20]。

一年两次发射失败之后,国际卫星通讯组织放弃了原本应由长征火箭进行的两次卫星发射,转向了阿丽亚娜4号运载火箭和宇宙神-2AS火箭;回声卫星公司的回声二号和回声三号卫星也是如此[21]。

一时间,中国火箭的商业发射服务业务陷入低谷。

事故发生后,长城公司和两颗卫星的制造方——劳拉公司及休斯公司就事故原因进行了联合调查。而这在美国国会引发了对技术外泄的强烈担忧,司法部开始调查劳拉公司。

克林顿执政(1993年)后倾向于自由主义大战略,认为孤立中国不利于亚洲稳定[22],加之劳拉公司对民主党资助甚多——劳拉公司总裁是1997年为民主党捐款最多的个人[18],故而克林顿对华卫星出口豁免一直较为积极。

但在九十年代,美国国内要求修改卫星出口控制体系的呼声却是不断高涨的。

1998年2月,尽管美国司法部还在调查劳拉公司,克林顿仍豁免了劳拉公司对华出口的一颗卫星。国会众议院随即以412对6票的投票结果禁止向中国出口导弹技术,364对54票的结果禁止向中国出口卫星,417对4票的结果谴责克林顿2月份决定豁免劳拉公司对华出口卫星的决定[18]。

美国出口商业卫星需要总统豁免,豁免权(Waiver)则来自美国国会授权。国会的强烈反对,加之此时爆发的拉链门丑闻,令克林顿与国会在豁免对华卫星出口问题的角力中逐渐被动。

于是,克林顿签署《1998年国防授权法》。该法明确,要加强在商业通讯卫星出口、导弹技术等多个航空航天技术领域的对华出口管制[23]。次年的《1999年国防授权法》则针对中国建立导弹技术和先进通信卫星出口管制,并规定重新由美国国务院根据《武器出口管制法》对华发放商业卫星许可证[24]。

自此,美国从法律层面开始严格审视与中国的航天技术合作。

并未就此满足的众议院认为,休斯、劳拉两家公司在事故调查过程中将敏感技术提供给中国,促进了中国导弹发射技术的发展,因此决定成立对华贸易和军事交流特别调查委员会。

1999年5月,调查委员会抛出《考克斯报告》(委员会主席名为克里斯托弗·考克斯,故有此称),认定两公司违反规定,泄密并间接推动了中国导弹技术的进步。《报告》还宣称,自中美建交以来,中国从美国窃取了大量航空航天技术,给美国国防安全造成重大威胁[25]。

美国国会终于收紧了对华出口卫星的控制权。

在二十世纪九十年代,长城公司在国际市场上争取到了26颗卫星的发射合同,除了一颗欧制卫星,其余都是美制卫星。因此美国限制商业卫星出口,直接导致中国失去国际商业卫星发射市场。

从1999年到2005年,长城公司没有实施任何商业发射,转而走向发射欧制卫星和国产卫星的道路[26]。

这次制裁还中止了当时正在进行的中星8号发射计划,而中星8号,正是当时中国通信广播卫星公司向劳拉公司定购的卫星。

《航天》杂志1997年第6期文章:《中星八号将于明年发射》

直到2003年,中国人还对此念念不忘。

这一年,时任国务院总理温家宝在接受《华盛顿邮报》采访时表示:“几年前中国向劳拉卫星公司定购了一颗卫星,并支付了1.5亿美元定金(按,国内媒体口径为1.3亿美元,见《中国日报》翻译[27]及中国驻美使馆文本[28])。但是美国有关方面不同意,因此这个合同至今没有兑现,1.5亿美元也没有归还。”[29]

最终,这颗沉睡在劳拉公司仓库的卫星还是没能来到中国。2006年,它的所有权被转让给另一家名为恒星的美国公司[30]。

中美航天渐行渐远。

3

2011年5月16日,奋进号航天飞机在肯尼迪航天中心(Kennedy Space Center)等待发射。这次它的任务是将阿尔法磁谱仪(Alpha Magnetic Spectrometer,以下简称AMS)送往国际空间站。

AMS是迄今为止在太空运行的最强大,最灵敏的粒子物理探测器,有15个国家与地区的科学家参与。中国科学院高能物理研究所和电工研究所,中国运载火箭技术研究院,山东大学,中山大学,东南大学,北京航空航天大学等多个单位参与了AMS的研发[31]。

但临近发射时,NASA却取消了新华社记者的采访资格,导致中国记者没能从一线发回中国参与的科研项目的报道。

这样荒诞的局面,缘于奋进号发射前不久才通过的一则法案。

时任美国国会众议院议员、商业,司法及科学支出委员会主席弗兰克·沃尔夫是共和党内的传统强硬派。在他的力推下,《2011财年国防部及全年继续拨款法案》中加入了一条针对中国的苛刻条款:

(a)在本法下获得的拨款不得用于美国航空航天局(NASA)和白宫科技政策办公室(OSTP)旨在与中国或任何中国国有公司通过参与、合作或者双边协调等任何方式而开发、设计、计划、颁布、实施或者执行任何形式的双边政策、项目、订单或者合同,除非获得本法颁布后又颁布的法律的特别授权。

(b)在分节(a)中规定的限制性规定适用于在美国航空航天局拥有或者使用的设施中接待中国官方访问者。

——《2011财年国防部及全年继续拨款法案》第1340节[32]

这条法案可概括为“不交流”及“不接待”,即NASA和OSTP的航天航空项目不得与中国官方进行技术交流,也不接待中国学者。

日后,它将以“沃尔夫条款”的名字广为人知。

Frank Rudolph Wolf,美国国会众议院1981年~2015年议员

图丨美国国会传记目录[33]

《2012财年统一及继续拨款法》又给沃尔夫条款开了个口子:在不会造成技术、数据、危害国家安全的信息向中国转移的前提下,NASA和OSTP可以同中国合作,但说明材料应提前至少14天被递交至国会[34]。

在接下来数年里,沃尔夫条款给中国航天的对外合作带来了不少阻碍:

2012年3月,嫦娥二号完成绕月探测后,宣布将对图塔蒂斯小行星(4179 Toutatis)进行飞跃探测。该探测行动需要用到美国的小天体轨道信息,但此时,美国却关闭了原本开放的数据库[35]。

2013年10月,NASA艾姆斯研究中心举行涉及开普勒太空望远镜项目的会议。会议上将披露由美国与国际研究团队报告寻找太阳系外行星的研究结果,但中国籍研究人员均遭禁入[36]。

2017年3月,中国月球和空间探测工程中心副主任于国斌被美拒签,无法参加在得克萨斯州举行的月球与行星科学大会[37]。

从2012年至今,沃尔夫条款有效阻断了中美两国官方层面的技术合作,但依然无法限制中国航天技术的发展。

就在沃尔夫条款出台后的次年(2012年),神舟九号升空并与天宫一号顺利对接并返回。中国载人航天工程办公室主任王兆耀当时表示:“今天,可以说,中国和美国、俄罗斯在自主航天顶级俱乐部里已经成为‘三足鼎立’的态势”[38]。

即便没有获得NASA的数据,嫦娥二号还是成功飞越了图塔蒂斯小行星,并首次获得该小行星高分辨率光学图像,成功解释了图塔蒂斯在空间中“翻跟头”的原因。嫦娥三号、四号先后实现了无人登月探测器在月球软着陆及在月球背面预选区着陆,嫦娥五号则让中国成为继苏联、美国之后,第三个取得月壤的国家。

事实上,即便沃尔夫条款的规定十分严苛,但与国会的态度不同,NASA在实际行动中却体现得较为“务实”:

中国探月工程总设计师吴伟仁向媒体回忆,在2013年中国发射嫦娥三号前,NASA就开始主动与中国接触,并希望中国提供嫦娥三号的轨道数据[35]。吴伟仁还表示,当得知中国的嫦娥四号任务要发射中继星并探测月背时,美国科学家在一次国际会议上提出了合作请求——能不能延长中继星的使用寿命,在嫦娥四号上放美方信标机[39]。

嫦娥四号任务实际上是“两器一星”,包括了着陆器、巡视器和“鹊桥”中继星,其中先期发射的中继星就是为了实现对地、对月的中继通信。

2019年1月嫦娥四号登陆月球之时,时任NASA局长吉姆·布里登斯廷(Jim Bridenstine)发文祝贺中国发射成功,并称赞这是人类首次在月球背面着陆,这一成就令人印象深刻[40]。

随后,NASA发布公告称就嫦娥四号任务与中方展开合作——NASA会利用美国月球勘测轨道器(Lunar Reconnaissance Orbiter,简称LRO)对嫦娥四号着陆点进行成像[41]。

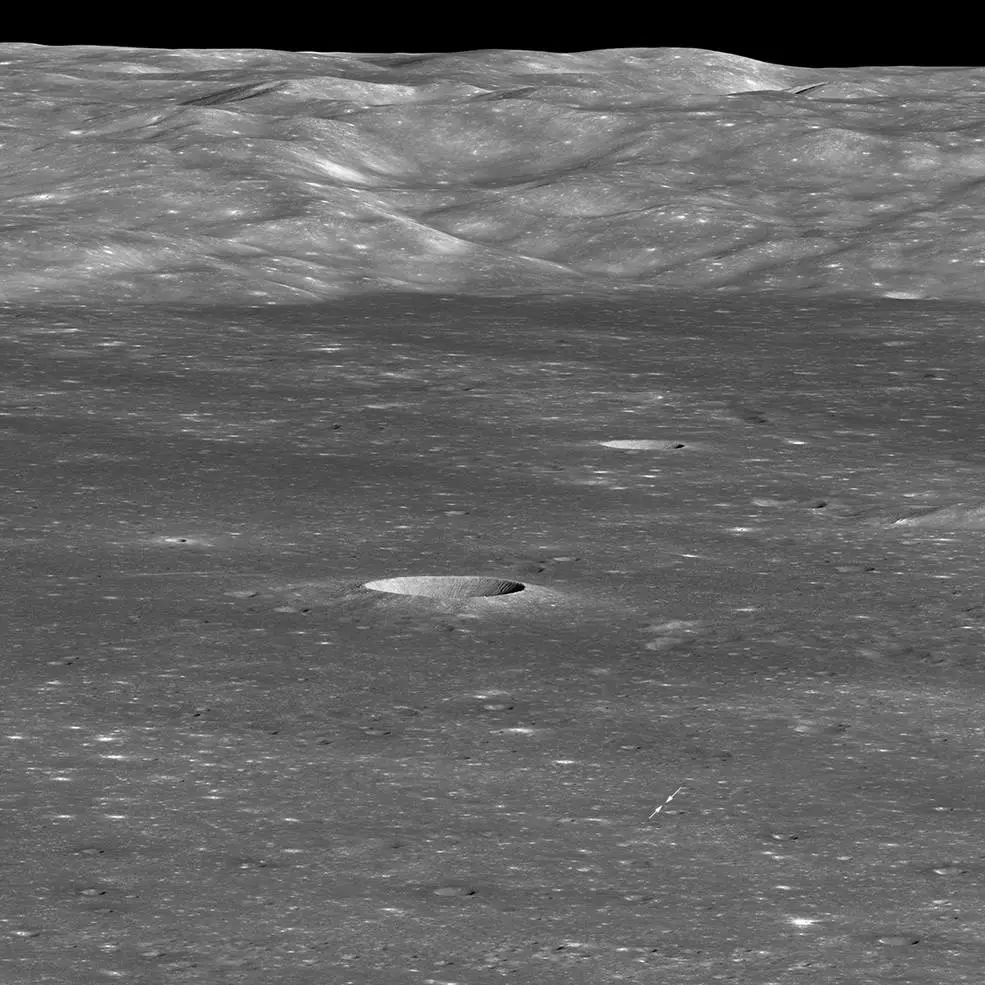

NASA 2019年2月公布的嫦娥四号着陆点照片

图 | NASA[42]

NASA对中国航天事业态度转变的原因也并不难理解:中国成为首个在月球背面着陆探测器的国家、继苏联和美国之后第三个取得月壤的国家,已跻身自主航天顶级俱乐部。

在嫦娥工程稳步推进的同时,NASA也定下计划重返月球——2019年5月,NASA宣布了阿尔忒弥斯计划(Artemis Program),要在2024年将猎户座飞船(Orion)和宇航员再次送往月球[43]。

而探索月球无疑需要国际合作,NASA继续闭门造车实在不是明智之举。

4

“我们是拓荒者创立的国家。我们是这样的族群:人们漂洋过海,开辟出一片天地,立足于辽阔的大陆,定居于伟大的荒野,然后把我们的视野投向星空。这是我们的历史,也是我们的命运。”[44]

当特朗普2020年3月在肯尼迪航天中心发表上述演说时,他可能没有料到,自己会成为新千年第一个未能成功连任的美国总统。

但特朗普执政的余响犹在。

2020年9月白宫发布的《美国国家太空计划》(NATIONAL SPACE POLICY UNITED STATES OF AMERICA)就再次表露雄心。它直言,在这个太空探索的复兴时代,美国将继续维持其领导地位[44]。

2020年12月18日,美国商务部下工业与安全局(Bureau of Industry and Security,简称BIS)宣布将中芯国际、大疆创新、光启集团以及北京理工大学等59家中国实体列入出口管制“实体清单”。

BIS会将它认为危害美国国家安全或外交政策利益活动主体列入实体清单。被纳入清单的主体在涉及美国产品与技术的出口、转口和转让贸易时必须事先获得美国商务部的许可。实体清单约束的范围除了美国产品还包括美国的技术,那些包含美国生产零部件和美国技术的其他国家产品也在管制的产品范围之内。

这次新上榜的北京理工大学、南京航空航天大学、南京理工大学,加上此前已经进入名单的北京航空航天大学、西北工业大学、哈尔滨工业大学、哈尔滨工程大学,“国防七子”已尽数被列入实体清单。此外,中国航空工业集团下属的7家实体以及中国航空发动机集团下属的8家实体也被列入实体清单。

但国金证券分析认为,供应链对海外依赖度较高的化工、TMT、汽车等行业短期内会受到负面影响会大一些。而以高校、航天科技集团为主要代表的国防军工产业由于多年来一直遭受技术封锁,反而能够更好地抵御实体清单带来的影响[45]。

历史上一切重大事件,都可以出现两次,第一次是悲剧,第二次是笑剧[46]。人类的航天事业也不例外。过去60多年间,中国航天经历了苏联断供,美国杯葛,最终与俄美三分航天市场,当然也不会再惧怕新的实体清单。

如今,在大洋这边,中国在太空探索领域的态度是合作共赢。

国家航天局表示,愿开放资源,共同利用“鹊桥”中继星,并合作研究嫦娥五号带回的珍贵月壤[47][48]。“中国天眼”——500米口径球面射电望远镜FAST也宣布将于2021年4月1日对全球科学界开放[49]。此前的2020年12月,建于上世纪60年代、已在美属波多黎各伫立了半个多世纪的阿雷西博射电望远镜(Arecibo Observatory)刚刚坍塌。

在本文即将完成之时,吉姆·布里登斯廷正式辞去NASA局长一职。目前各方普遍认为,因为资金短缺,阿尔忒弥斯计划很可能要延期[50]。

从“星球大战”到“太空竞赛”,从封锁中等待援助到独立自主,从1958年决心向太空发射卫星到探索火星,中国航天经历了六十多年波澜壮阔的持久战。

“最后胜利是中国的——这就是我们的结论”。[51]

*放大灯资深编辑孙汝亮对本文亦有贡献

References:

- 我们的文章,也许你会感兴趣 -

《就算Google抓走这篇文章也不会给我们付费》