对蛇毒、水蛭、香蕉过敏,对研究对象过敏的科学家有多悲催?

心脏砰砰直跳,布赖恩·福莱(Bryan Fry)后退了几步,离蛇箱远了一些,然后开始检视自己手上的咬痕。

刚刚咬中他的是一条“死亡蛇”(death adder),澳大利亚最毒的蛇之一。它的神经毒素会令人呕吐、瘫痪以及如其名所示的那样——死亡。

当时,福莱还是一个研究生,养了几年蛇。但是,他最大的担心并不是毒蛇的神经毒素。附近的医院就有他需要的抗蛇毒血清,尽管这方面的数据有限,但人们接受治疗后一般都能活下来。然而,福莱仍有可能在几分钟内就死——不是死于中毒,而是死于过敏性休克。

生物学家布赖恩·福莱正在取眼镜王蛇的毒液 | Bryan Fry

“过敏性休克,是你能想象到的最可怕的感觉,” 福莱回忆道。他现在是昆士兰大学的一名生物学家。“那太疯狂了。你身体里的每个细胞都在极度惊恐地尖叫着。”

福莱一辈子都喜爱并研究毒蛇,但到头来,却对毒蛇产生了致命的过敏。

在巴基斯坦旅游时,布赖恩在观察一条眼镜蛇

但现在,他会因为蛇毒产生致命的过敏反应 | Bryan Fry

科学家对研究对象过敏,

并不少见

虽然情况不总是这么极端,但传闻报告和专家分析都表明,科学家、学生和实验室技术人员对自己研究的生物发生过敏的情形并不鲜见。一些过敏专家表示,这些研究者之所以会遭遇如此高的过敏风险,其实是因为他们对研究对象投入了巨大的热情——近距离的观察、每天的长时间工作,年复一年地投身于某个研究项目。

“的确,有些物质更容易导致过敏,但最大的因素还是(研究者)与研究对象的频繁互动。”美国杜兰大学研究尘螨和昆虫过敏的约翰·卡尔森(John Carlson)说道。“无论你研究什么东西,你都可能有30%的概率对其过敏。”尽管相关数据不多,但这一估计符合了职业过敏方面的研究——

与实验室啮齿动物(比如小白鼠)共事的人发生过敏的比例高达44%,

兽医的过敏比例约40%,

而与昆虫共事的人过敏比例则有25%~60%。

美国的实验室动物过敏指南建议,实验室装备“设计良好的空气处理系统”,并且工作人员要适配个人防护装备(又称PPE)以降低过敏风险。不过,对研究人员及专家的访谈发现,人们似乎对这类指南缺乏认识(或很少遵守)。而对于那些研究不常见物种的科学家和野外工作者来说,怎样的防护装备算好,这个问题的相关信息也很少。

兽医的职业过敏比例约为40% | Bruno Monteiro

卡尔森表示,许多研究者,尤其是在野外工作的那些,已经习惯了工作中的种种不适。“我想有许多研究者在做研究时太过热忱了,都没有好好想过这对他们身体造成的长期影响。”

一般来说,当免疫系统对一种通常无害或相对无害的物质反应过度了,就会发生过敏。免疫系统会检测出身体中有潜在危险的入侵者,比如细菌、真菌和病毒。有时候,免疫系统会把一些无害的东西(比如花粉或动物体表碎屑)识别为有害的,这方面的原因还不明确。为了标记入侵者,人过敏之后会产生抗体或蛋白质类型,来识别这些物质。

当人们再次接触这类物质的时候,抗体就会将其标记为入侵者。免疫系统就会释放出化合物(比如组胺),这些化学物会刺激周围组织并使其产生炎症,从而表现出过敏症状。

研究者虽然已经确认了一些风险因素,但还不清楚究竟为什么一些人会过敏,而另一些人却没事。不过已经知道的是,反复暴露于某些物质,确实会增加过敏反应的可能性。

科学家们奇怪的过敏原

虽然科学家过敏的故事很多,但相关的研究却很少。记录最完全的是对啮齿动物的过敏。在生物医学研究中,啮齿动物十分常见。但是,一些科学家报告的过敏则是几乎完全没被研究过的,这可能是因为在发达国家里,很少人会频繁接触这些过敏源而过敏。

例如,大多数人平时会离水蛭这种东西远一点儿,但是,多伦多大学的博士生丹妮尔·德·卡莱(Danielle de Carle)却会出去到处寻找它们。卡莱研究水蛭的遗传学,试图弄清不同物种间的关系,以及吸血是如何演化出来的。为了研究水蛭,她首先得抓到一些,然后就像该领域的其他研究者一样,她拿自己的身体当诱饵。

“我们跋涉到沼泽之类的地方,让水蛭爬在我们身上,吸我们身体的血,”她说。对大多数人来说,水蛭的叮咬都不太痛。当卡莱需要在实验室里养活这些水蛭的时候,她也会让水蛭吸自己的血。

卡莱过去会用自己的血去收集和喂养水蛭 | Danielle de Carle

大约一年半以后,她开始注意到了症状。起初是水蛭咬过的位置变痒了,而她接触水蛭越多,情况就越严重。“我最后一次喂水蛭的时候(我已经尽量不这么做了),整个手都肿了起来,肿到我几乎无法握拳,”她说,“还痒得要命。”

卡莱说,现在她出去抓水蛭的时候,她会在水蛭吸附到她身上但还没开始吸血的时候就抓下来,这样就不会过敏了。至于那些养在实验室里的水蛭,她改用肉店买的猪血喂养,而不再用自己去喂了。

卡莱现在用猪血来喂养她研究的水蛭 | Danielle de Carle

斯坦福大学的生物学博士生尼亚·沃克(Nia Walker)也开始对自己研究的生物产生了反应。沃克研究的是遗传如何影响珊瑚的抗白化和恢复。在第三次去南太平洋岛屿帕劳的珊瑚礁进行实地研究时,她开始发现自己手上会起疹子。“之后的每一次前往,情况变得越来越严重,”她说,“甚至我的脸都肿了,手也会因为触摸珊瑚礁而出现像鞭痕一样的印子。”

沃克算是症状特别严重的,但她说实验室不只有她一个人发展出过敏症状。到现在为止,实验室的每个人都有点被珊瑚刺激到。为了应对过敏,沃克使用了防护装备和非处方抗组胺药物。“挺惨的,”她说,“但也很好笑。”

沃克在帕劳北部前礁的珊瑚脚下贴标签,

她实验室的每个人都有点被珊瑚刺激到 | Dan Griffin / GG Films

工作引起的过敏

影响平时的生活

有些时候,科学家们在实验室工作中患上的过敏还会蔓延到日常生活里。

十多年前,演化生物学家卡尔·格里肖普(Karl Grieshop)在果蝇实验室工作,而果蝇食物里不可或缺的一部分就是香蕉。自那以后,他每次吃到香蕉喉咙都会痒。

植物生物学博士生乔恩·吉登斯(Jon Giddens)说,在研究北美圆柏(北美部分地区非常普遍的一种小型常青树)之前,他对啥都不过敏。但现在,距离他上一次在野外接触这些树已经一年多了,他仍有常年性过敏性鼻炎症状,他认为这是空气中的圆柏花粉造成的。

类似的还有生态学和演化生物学博士布雷沙恩·麦克格伊(Brechann McGoey),她说在开始毕业论文之前自己从未得过花粉热。但在实验中反复暴露于豚草花粉之后,她出现了鼻后滴流、咳嗽等症状。虽然她不再研究豚草了,但在每年秋天的豚草花粉季她还是会得花粉热。

“这是我读博的纪念品,”她开玩笑说。

豚草花粉是一种常见的过敏原 | aafa

此前的研究发现,大多数职业过敏的兽医都没有为此去专门求医。与之类似,这篇文章里提到的大多数科学家都没有为了这些过敏而去求医,也没有得到一个正式的诊断。

科学家们大都表示,自己的过敏烦人但可控。但有时候,过敏也会迫使研究人员作出重大的改变。

生态学家奇普·泰勒(Chip Taylor)读博时开始研究黄粉蝶(sulphur butterflies)。1969年,当他成立自己的实验室时,他踌躇满志地打算继续这个研究方向。但是,“到了1973年,我开始意识到自己对这种蝴蝶严重过敏。”工作时一旦接触了这些蝴蝶,泰勒就开始出现类似哮喘的症状。

那年夏天,在前往亚利桑那中部的研究之旅,泰勒和同事租了一辆拖车,当作处理蝴蝶翅膀样品的工作站。“我不能进拖车,”他回忆说,“我在外面,背靠着树睡觉,这样我的鼻窦和喉咙才会是通的。”为了应对症状,他平时使用强的松,这是一种强力的抗炎激素,但有严重副作用。

“我决定自己得避免在工作中接触这些蝴蝶,”泰勒说,“我必须调整自己的职业方向,去研究别的什么了。”

在随后的几十年里,泰勒都在研究杀人蜂。1992年,他回归蝴蝶研究领域,开展了帝王斑蝶(monarch butterfly)的保育项目。泰勒说,他研究帝王斑蝶的时候什么症状也没有,他猜测,这或许是因为两种蝴蝶制造的色素类型不同。

生态学家奇普·泰勒对黄粉蝶过敏,但对帝王斑蝶没有反应。

他认为问题出在这两者翅膀的不同色素。| Chip Taylor

泰勒建立了帝王斑蝶研究来追踪帝王斑蝶、推进保育工作。

图中他正在学校里展示如何给蝴蝶作标记和放归。| Chip Taylor

上文提到的那位对蛇毒过敏的生物学家福莱也说,过敏影响了他的职业生涯。不同种蛇类的毒液有一些共同成分,因此,对某种蛇过敏的人也可能对其他蛇类过敏。因为过敏,即使面对的是通常不会给人带来危险的毒蛇,福莱也分外谨慎。

“现在每当我和这些动物共事,我就看起来像是加入了《拆弹部队》。”福莱提到的是部奥斯卡获奖电影,讲的是美国军队专家在伊拉克拆除爆炸物的故事。“于是,在热带太阳的照射下,我自然晒得都快化了。”

这些限制,让他的蛇类研究工作少了很多乐趣。“我不能愉快地和这些迷人的动物互动,因为死亡随时会降临,死亡威胁甚至可能来自那些通常不会让人需要就医的蛇。”

福莱在遭遇死亡蛇之吻后幸存了下来,这多亏他带了蛇咬急救药箱,里面有注射用肾上腺素和抗组胺药,还有一个反应快的朋友迅速送他去医院。他说,过敏导致他将许多研究都转向研究其他动物的毒液,包括科莫多巨蜥、懒猴(slow lorises,唯一有毒液的灵长动物)、漏斗网蜘蛛(funnel-web spiders)和箱型水母。

“我试着转祸为福,”他说,“但这还是令人非常难过。”

做好防护,不太容易

过敏方面的专家说,阻止过敏的关键是减少暴露。但是,究竟要减少暴露到什么程度却不太清楚,而增加防护对研究机构而言可能成本过高,并且会让研究者感到不便。

有些用到小鼠和大鼠的实验室设有相关的政策和装备,专门设计来减少人们暴露于过敏原之中。

这些实验室为笼子安装了通风系统,

使用自动化系统进行清洁,

每个房间养的动物比较少,

并提供特定区域给工作人员换掉被过敏原污染的衣服;

个人防护装备如口罩、手套和实验服等,也能帮助研究者减少暴露。

不过,要真正落实这些防护措施可能会有难度,伦敦帝国学院专攻职业性肺病的乔安娜·菲瑞(Johanna Feary)如是说。

2019年,菲瑞和一些同事发表了一项研究,调查了英国7个涉及到小鼠研究的机构。他们发现,使用独立通风笼子而不是开放式笼子的机构,空气中过敏原的水平明显较低。但这还不足以防止工作人员对小鼠过敏。在过敏发生率最低的机构里,那里的工作人员还会佩戴好口罩。菲瑞说,这项研究表明,至少在英国,对实验动物过敏的问题“在几乎所有的情况下都是可以预防的。”

尽管如此,菲瑞也表示,对许多人而言,对实验动物过敏仍然是一个问题。“我们在这方面应当做得更好,”她说,“我不太确定我们这方面是不是正在变好。”菲瑞认为主要的原因是,安装可降低过敏原暴露的设施会很贵,比如那些自动清洁笼子的机器,如果还需要翻新老旧设施的话就更贵了。

另外,要确切评估过敏问题的规模也很困难,尤其是考虑到工作环境和做法在世界各地的差异很大。虽然好的机构会监测工作人员的暴露情况和健康状况,“但你也会看到另一个极端,脏乱差、健康安全都一团糟的地方。”菲瑞说,在这样的地方,过往记录乱七八糟,过敏了的人们可能觉得自己别无他法,只能上别处找工作。

“所以,看起来好像一切都好,没有人过敏,但实际上,所有生病的人都已经离开了。”

她说,另一种可能是,只有运行最良好的那些机构才会报告相关数据,其他的机构则根本不管这事。事实上,几年前杜克大学的一组研究人员试图在美国境内调查与实验动物咬伤有关的过敏,但只有16%的受访机构作了回应。

相关的研究很少

人们的认识不足

至于那些较少被研究的过敏,相关的信息更是非常少,不知道发生得有多普遍,也不知道怎样的防护才足以预防。不过,一些与过敏共存的科学家说,他们觉得更多的信息和对这个问题的意识,有助于让更多的科学家在做研究时采取预防措施。

福莱说,与他正式开始研究蛇类的90年代末相比,现在人们对蛇毒过敏已经有了更多认识。但他补充说,“它仍然没有得到应有的广泛认识。” 福莱表示,这个领域的研究者不愿谈论蛇毒过敏,但是“我对此直言不讳,因为这些信息能救命。”

珊瑚礁研究者沃克说,对研究者过敏开展更多的研究是有好处的。“如果你知道要当心,那很多这类事情都能得到解决。”

在职业生涯早期,科学家通常会得到完整的培训,学习如何以正确方式处理生物危害或有害化学物质。机构常会就野外工作提供广泛的安全计划,帮助研究者对各种可能的风险做好准备,比如脱水、遭遇低温或是被熊袭击。但是,至于对看似无害的生物体过敏一事,科学家们可能知道得很少。

“我觉得,人们对防护装备的态度可能有点太随意了,”麦克格伊(就是对豚草过敏的那位研究者)说道。“尤其是如果你工作中接触的是动植物,由于它们是某种自然的东西,不像在实验室里处理的化学物质,可能人们因此就不够谨慎。”

“听起来可能挺傻的,但也许就得更多地强调使用防护用品,以及不这么做的后果,”研究水蛭的卡莱说,“人们很容易觉得,‘哦我不需要戴什么手套,我不过是在摸个花儿什么的。’”

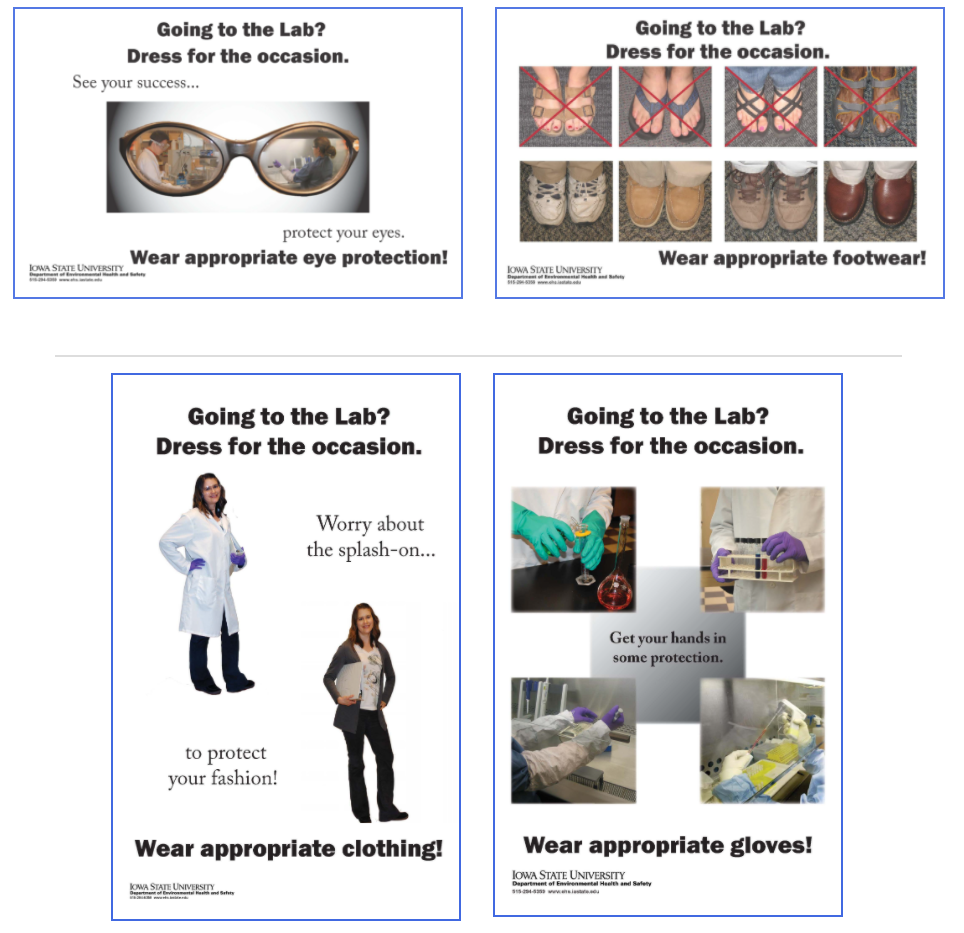

如果不在实验室里处理化学物质,

研究者可能就会忽视防护措施 | iastate.edu

前面提到的过敏专家卡尔森说,哪怕是博学老道的研究者也可能沉浸在对工作的热情里,然后不把防护措施当回事儿。

2009年,卡尔森参加了一个项目,需要收集室内尘螨的数据,这种微型节肢动物导致了全球数百万人患有鼻腔和呼吸问题。尽管是这方面的专业人员,他也忽视了个人防护。“道理我都懂,”他说,“我知道该戴口罩,但那时很热,汗流浃背,而且也没有一个老板对我说应该怎么做。”

在工作中,他开始流鼻涕、眼睛痒——正式过敏的第一步。“我强忍着,最后变得高度敏感,”卡尔森说,甚至趴在地上和当时还小的孩子们一块儿玩,都会让他“极为痛苦”。

想到那些科学家因为过敏不得已放弃了自己热爱的工作,卡尔森觉得很难过。“对于因为工作而过敏的人,我真的很同情,”他说。“这事儿我们宣传得越多,越好。”

作者:Hannah Thomasy

翻译:钟与氏darla

编辑:Cloud、游识猷

编译来源:undark

一个AI

还有谁一工作就过敏

译文版权属于果壳,未经授权不得转载.

如有需要请联系sns@guokr.com