被老师留堂、被单位劝退、学生还出家,新诺奖得主的人生太精彩!

克劳斯·哈塞尔曼(Klaus Hasselmann)是昨晚新鲜出炉的诺贝尔奖得主。他曾任马克斯·普朗克气象研究所的所长,无疑是一位杰出的物理学家。但我们今天先不介绍他厉害的学术成就,而讲讲他是怎样一位狂妄的天才——

他出生在普通家庭,十几岁时去机械厂打工;发现自己念书还不错之后奋发图强,只用了两年就拿到博士学位。后来当了教授,又让学生自我怀疑到直接出家(当了牧师)。

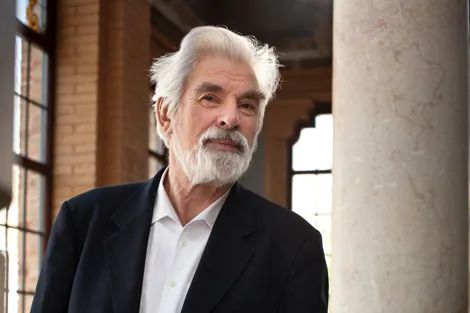

哈塞尔曼,一位头发始终茂密的物理学家 | BBVA Foundation

没人能成为他真正的导师

哈塞尔曼选择了物理,物理也选择了哈塞尔曼。

13岁的时候,哈塞尔曼从同学那儿花2先令6便士——差不多是一张电影票的钱——购入了一个晶体管,组装了一台收音机。哈塞尔曼被这种“无中生有”的魔力迷住了,跑到图书馆去读书,想搞明白晶体管和收音机的工作原理,“这些东西我在学校都没学过,学校的物理课没帮到啥忙”。

尽管哈塞尔曼物理成绩很好,但物理老师觉得他是个淘气鬼、烦人精,经常在放学后罚他不许走。“直到今天,‘哈塞尔曼,四点钟留堂!’这句话仍然在我耳边回响。”接受采访时,这位75岁的老爷子说。

一颗反叛的种子种下,哈塞尔曼从此不走寻常路,开始了对物理的个人探索。

18岁时,哈塞尔曼全家从英国搬回德国,他仍然对物理很感兴趣,并因此进入了——机械厂。

1949年,哈塞尔曼返回德国之前

但是机械厂的工作太辛苦了。想到自己要一直这样干活,哈塞尔曼缩了。他跑去参加德国入学考试(Fleißprüfung),通过了,觉得自己智商还可以,于是继续学习,先是拿到了大学毕业证,又只用了不到两年就拿到了博士学位,还是在马克斯-普朗克流体动力学研究所和哥廷根大学这么金光闪闪的地方。

哈塞尔曼的博士论文只得了2分(相当于 B)——因为哈塞尔曼坚持认为助教建议的方法行不通,用自己独创的方法完成了研究。“导师不太爽,但还是让我毕业了,因为我用德国第一台超级计算机做出的结果贼好,给我的论文加了无数图表。”

是的,大师到了二十几岁的年纪,还是没有放弃和导师掰头。

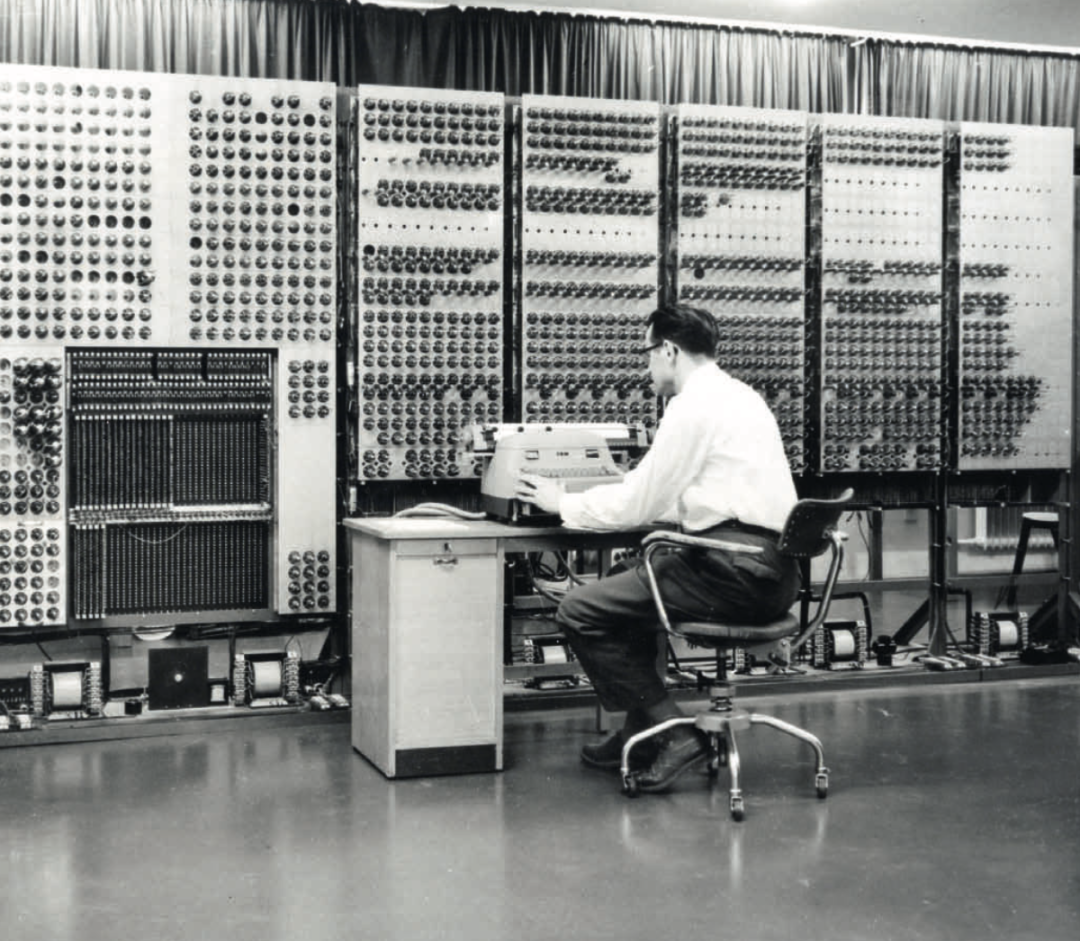

G1是德国第一台超级计算机,用的还是打孔纸带。上图为它的继任者G3丨马克思-普朗克研究所

在之后的研究里,也没有任何一个大佬能成为哈塞尔曼真正的导师。用他自己的话来说,他主要“自己辅导自己”。

自己被劝退,学生还出家

没有体验过美好的师生关系,可能给他留下了阴影。成为教授之后的哈塞尔曼对学生也是出了名的严厉,尽管他声称自己已经尽最大努力支援学生了。“我记忆里没有哪个学生是没完成学业的,”哈塞尔曼说,“但确实有个学生在跟了我一年后出家当牧师了。”

这名学生之后向哈塞尔曼致谢,说哈塞尔曼“间接鼓励他做出人生新决定”。

不过大师并不是一直牛逼。物理海洋学、气候变化、经济学、粒子物理,都是他后来才逐渐发展的研究方向。“起初,我想成为一个能解决实际问题的物理学家来着”,他在采访中这样说。

“这么说来,您是曾经解决了某一项实际的物理问题吧?”

“这问题就尴尬了。”

1972年的哈塞尔曼

另一件让他形容为“尴尬”的事,或许更令各位社畜心有戚戚焉:

20世纪60年代,他刚刚从美国回到德国时,曾在很有名的研究所工作。他的能力已经在美国得到了证实,但个人研究方向和研究所的目标不一致。在耗费了研究所很多资金去招纳新员工、开发新项目后,终于有一天,领导悄咪咪地找他谈话:“哈塞尔曼先生,你不觉得自己应该在其他单位重新找个工作吗?”

大佬转身离去,并潇洒地在半年内得到了新职位:汉堡大学理论地球物理系主任(本系由德国科技部资助)。

哈塞尔曼的学术道理始于物理,但没有被物理束缚。身为一个研究气候的物理学家,他总是被问“所以人类要怎么对付气候变化?”。哈塞尔曼看来看去,觉得经济学家的研究都不靠谱,于是他自己开发了一些简单的气候-经济耦合模型,还发了好几篇论文。

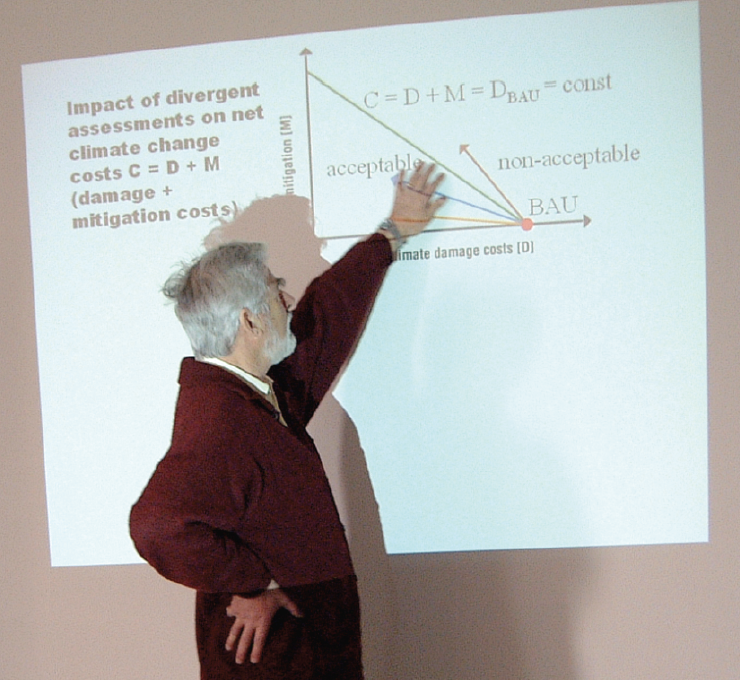

2002年正在解释一个气候-经济耦合模型的哈塞尔曼

险些丧命夏威夷

哈塞尔曼虽然更喜欢做理论模拟而非实验,但他倒也不是只在办公桌前工作,而是参与了很多大型线下实验。有一次,他还差点因此丧命于美国……

20世纪60年代,哈塞尔曼在美国的研究所工作。他的领导,沃特尔·蒙克(Walter Munk),想做一场大型的、海洋尺度的波浪实验。蒙克沿着整个太平洋的大圆圈里建立了一系列测波站,从新西兰岛开始,中间的萨摩亚(Samoa)、巴尔米拉环礁(Palmyra)等岛屿都有站点,终点则是阿拉斯加。

跨越整个太平洋的实验 | 谷歌地图

几位科学家分散在了不同的站点。哈塞尔曼和家人呆在夏威夷,照看一台波浪仪,每天两次检查实验数据,顺便做点后勤工作。

另一位科学家戈登·格罗夫斯(Gordon Groves),则和一名无线电操作员被空运到巴尔米拉。这两人比较倒霉。巴尔米拉在二战期间是个空军基地,现在成了个无人荒岛。巴尔米拉配了5台发电机,看起来还算富余;但其实它们都是二战时留下的老掉牙货色,有4台经常坏掉。这使得其他人都非常担心他们。

位于太平洋中间的巴尔米拉 | Alex Wegmann / nature.org

有一天,荒岛上传来消息,说格罗夫斯的手受了伤,“流了不少血”。紧接着的一个星期都没有任何其他音讯传出,哈塞尔曼心急如焚,决定乘飞机去荒岛看看。

哈塞尔曼的“座驾”是一架老式的 B25 飞机——又是二战老遗物。飞机上连导航设备都没有,只能纯靠飞行员的记忆“瞎飞”——往一个方向飞一段时间,考虑一下风向,算算自己现在在哪,是不是已经到了目的地。但显然这次他们没算准,压根找不到巴尔米拉。无奈之下,他们只能继续前进到塔希提——而塔希提正在雷雨,根本无法让他们降落。他们的唯一选择变成了往回飞、再一次错过巴尔米拉、最终返回夏威夷。

“我们用掉了最后一滴燃油。我们降落时,为了安全起见,整个机场都被清空了;我们降落之前,任何其他飞机都不得降落……两名飞行员后来直接被警察带走了”,哈塞尔曼回忆道。

如果当时不幸发生了“用尽最后一滴燃油后飞机坠落”事件,我们就要损失一位重要的科学家了。

那真是多飞了不少冤枉路 | 谷歌地图

大难不死的哈塞尔曼决定再战一次,这次终于坐上了专业的运输机,有导航的那种。他们终于找到了目的地巴尔米拉,准备去营救那名“重病的科学家”。

然而迎接他的是笑嘻嘻的格罗夫斯——手指上还贴着一个小创可贴。

我是科学家,不是搞冷战的!

之后,哈塞尔曼回到了德国,并在北海(大西洋的那个)开展了跨国的海浪研究。

哈塞尔曼与妻子及两个孩子。他希望孩子能在德国长大,所以开始尝试一些在德国的工作

1968年夏天,哈塞尔曼和团队成员们本来打算用3个月时间,在德国北部海域做一系列实验和测量。正当他们兴冲冲准备的时候,哈塞尔曼接到了德国国防部的电话。原来也正是在那个夏天、那个海域,北约打算来一次大规模的海对空导弹试验。做导弹试验嘛,就需要跟踪导弹的路径,但哈塞尔曼他们的实验设备会干扰到国防部门对导弹的跟踪。

国防部:“你们必须取消实验。”

哈塞尔曼:“不可能!我们花了至少200万德国马克来准备这个实验!”

国防部:“而我们花了5000万!!”

这个理由很无敌,哈塞尔曼败下阵来。经过一番拉扯与让步,哈塞尔曼决定当年少做一些实验,但明年对方必须资助自己做完全套的实验——物理学家也要会讨价还价。

后来的事情是这样的:1968年这场削减版实验不太顺利,除了通信系统被证明完全不靠谱之外,实验团队的无线电台还总是被苏联方面骚扰——毕竟上世纪60年代还在美苏冷战期间,苏联人把哈塞尔曼他们的实验当做北约导弹试验的一部分了。

不过经过了这次试手,来年的实验就进行得特别顺利了。而且还得到了国防部的全额资助嘛。

实验地点是叙尔特岛(Sylt),属于德国但离丹麦颇近 | 谷歌地图

不太会和媒体打交道

哈塞尔曼曾经作过一份长达70页的个人专访,看来对自己的一辈子,老爷子真的有很多话值得说;但其实,哈塞尔曼觉得自己并不太会和媒体打交道,也经常在沟通中倍感沮丧。

他说:“媒体热衷于报道人们喜欢读的东西,而不是他们应该读的东西——也就是科学事实。”但科学事实有时候又稍显无聊,尤其像气候变化这类议题,变化本身就非常缓慢,而媒体却喜欢提出极端的观点,而且往往是没有充分的科学支持的观点。在这种情况下, 公众就弄不清楚气候变化到底是怎么回事。

哈塞尔曼直言,许多科学家都缺乏与媒体打交道的能力。而他身任研究所所长时,也的确将一些与媒体、公众、政策制定者互动的压力交给了其他人。

比如与他合照的马克斯·普朗克气象研究所的联合主任哈特穆特·格拉斯尔(Hartmut Grassl),据哈塞尔曼说就帮他分担了不少的媒体压力

实际上,哈塞尔曼对于科普本身还是非常赞同的。他认为,科学家有义务向公众展示他们的成果,而媒体就是最有效的途径;尤其是对于那些可能会影响社会政策的科学成果,就更应当如此。他还分享了一个十分正面的例子:“有一年,我们做了一个量化的研究,证明全球变暖会引起自然界的变化——虽然只有一点点。但这很快就让民众意识到,气候变暖是真的,而且已经可以被监测到了。”

哈塞尔曼60岁生日的时候,有人为他举办了一个生日惊喜座谈会。当天,来自不同国家、不同领域的他曾经的许多合作者,突然都出现了。这让他非常感动:“我如此幸运,能在职业生涯里拥有这么丰富的友谊。“

哈塞尔曼60岁生日座谈会的合照

想必今日,再过20天就要迎来90岁生日的哈塞尔曼,同样也收到了来自世界各地的获奖祝福。(所以哈塞尔曼的学术成就有多牛?戳这里感受一下→《惩戒混乱,追寻规律,这是本届物理学奖得主的使命!》。)

一个AI

大师行为,请谨慎模仿

今天下午,2021年诺贝尔奖还将公布化学奖。果壳依然会跟你一起等待诺奖的结果,并在第一时间发布最靠谱的诺奖解读。

快来关注,不要错过!

本文来自果壳,未经授权不得转载.

如有需要请联系sns@guokr.com