胎动先增多后减少,宝宝脐带扭转了20多周

秋日傍晚,夕阳的余晖洒在安睡的宝宝身上,随着他平稳的呼吸微微跳跃。看着他可爱的睡颜,我情不自禁握住他的小手,温热的手心让我再一次想起曾经手术台上我内心的冰冷,虽然已经过去了一年多,可是回想起来,仍心有余悸。

放宝宝最喜欢的音乐

他却懒洋洋

8月22日,周六,我记得很清楚,这一天是我怀孕的第38周+4天。下午三点左右,我还开心地跟老公炫耀:“医生说宝宝已经入盆了,头位,符合顺产条件,我现在就等着见红、破水或宫缩了。下周二我再去检查,可能那天就要入院了。”就在此时,我突然感觉到了胎动。

“平时这个点宝宝都不动的,怎么现在动了呢?”宝宝当天好像特别烦躁,胎动比往常频繁了一些。夏末的午后本就闷热,这天我就像有了某种感应一样,也异常地烦躁不安。

第二天,我和老公都休息,白天我们去了商场,在母婴店兴致勃勃地给宝宝买了小罐奶粉,迎接他的到来。到了晚上,我躺在床上给宝宝听音乐,但是他似乎有点懒洋洋的,不怎么爱动,播放最喜欢的《Lovely Turkish March》,也只是象征性地踢了踢我。可能宝宝昨天累了吧,我这样想着。

十分钟后

我已经躺在了病床上

第三天,半夜里睡着觉,觉得肚子变得沉沉的。往常宝宝凌晨三四点都会把我踢醒,可那天他一整个晚上都没踢,我突然有点不安。爬起来再次用胎心仪找到宝宝的心跳,听起来很规律、很有力。“可能是宝宝也要睡觉吧”,我这样安慰自己。

天亮了,我早餐吃得饱饱的,以为宝宝会跟我一起吃起来、动起来,可是他并没有。上午十点多,我又吃了两颗巧克力,想刺激他动一动,可他还是没动。我心里越来越不安,于是喊上了妈妈,打算去医院看看。

排队、缴费、胎心监护、B超,做完这些,已经到了下午三点多。胎心监护的单子显示胎心正常,但是完全没有胎动。护士姐姐说,你拿着单子给门诊医生看看吧。又排了半个多小时的队,终于轮到看我的结果了。

门诊医生几乎是吼着跟我说:“你家人呢?赶紧办住院手续,胎儿情况很危险,快点!”我和妈妈顿时懵在那里。医院的护工迅速推来轮椅要送我去住院部,我喃喃地说着“我可以自己走过去”,眼泪就不受控制地淌了下来。

医院的应急反应很迅速,十分钟后,我已经躺在了住院病床上。刚躺上立刻就有护士过来抽了几管血。主治医生向我和妈妈简单说明了情况,我的大脑一片空白,脑海中只回荡着医生的那句“孩子的情况很危险”。

宝宝出生了

可我却没听到哭声

医生一边让妈妈签了各种知情同意书和文件,一边给我迅速进行了术前准备。文书刚刚签上字,我就被推进了手术室。路上我听着医生们说,本来还有一个孕妇的宝宝胎心忽高忽低不稳定,也随时都有可能需要剖宫产手术,但我这种情况更危险,所以我优先了。

躺在手术台上,主刀医生跟我说,我现在的情况特别紧急,孩子需要尽快出来,医生们还在讨论我的麻醉方式,可是我根本听不进去,一边流泪一边告诉他们“怎么样对孩子好就怎么样”。

医生宽慰我,新生儿科的团队已经准备好了,孩子一出来马上就会让他们接手。然后我躬得像个虾米一样,感觉到一个粗粗的针扎进了我的后背。

下午五点二十四分,宝宝出生了。但是我却没听到哭声。我带着哭腔一直追问,宝宝怎么不哭,他怎么不哭,他去哪里了。可是医生们避而不谈,没有人回应我。我控制不住地发抖,觉得好冷好冷,仿佛这里是北极一样寒冷。

麻醉医生又给我加了药,告诉我先不要太激动,会影响子宫收缩。恍惚中我还能断断续续听见医生们说话,“她的羊水已经粪染,溅了我一身”“渗血比较多,要好好止血”。

手术终于做完了,我被送回了病房。

夜色沉沉,窗外的天空仿佛拉下了舞台的帷幕,逐渐变为蓝黑色,此刻我脑子里面仍旧一片空白。妈妈和老公还在新生儿科门前焦急等待,刚出生的宝宝此刻生死未卜。

八点半,妈妈终于回到了病房,告诉我宝宝已经脱离危险,目前上了呼吸机。

呼吸还没恢复

医生让我们做好心理准备

第二天查房的时候,医生告诉我,昨天宝宝出来的时候口鼻都被胎粪堵住了,所以没办法哭出来,并且宝宝肺部有比较严重的感染。阿氏评分1分钟4分,10分钟5分(满分10分)。

宝宝目前还需要靠呼吸机辅助呼吸,如果三天内可以恢复自主呼吸,才算彻底过了危险期,但是这种情况下宝宝可能会有后遗症,我们要做好心理准备。医生也劝慰我,一定要让自己尽快恢复,只有自己身体养好了,才有心力照顾宝宝。

医生告诉我,像我这种胎动先增加后减少直到消失的情况,是典型的胎儿慢性宫内窘迫的表现。至于原因,则是宝宝的脐带扭转了二十余周,导致宝宝供血不足,从而造成了慢性缺氧。也许考虑到我自己身体也还没恢复,医生没有责问我为什么没有早点来医院。后来听老公说,新生儿科的医生对他一点也不客气,劈头盖脸好一顿责问。

家人避而不谈

还好宝宝发育良好

经过漫长的等待,三天之后终于有了好消息。宝宝的自主呼吸恢复到80%,可以摆脱呼吸机了,但是还需要持续吸氧。随后几天,从新生儿科陆陆续续传来更多好消息,宝宝可以进食了、宝宝的精神状态不错、宝宝的血液指标好转了。我那颗悬着的心也渐渐落下来。

在此期间,我也努力调整自己的情绪,多吃饭、多休息、勤挤奶,让自己尽快恢复,以最佳状态迎接宝宝的回归。我一直告诉自己,“一切都会好起来的”,可看到同病房的小姐姐顺利生产之后抱着宝宝那幸福的模样,还是躲进卫生间,大哭了一场。

十天后,宝宝出院了。出院记录写了满满五页纸,检查和治疗的费用记录足足三十几页纸。医生说,感染的问题已经解决了,但核磁共振结果显示宝宝有脑部损伤,可能会有后遗症,目前评估神经功能的NABA评分36分(满分40分),后续还需要进一步观察,结合临床症状进行诊断。

我在网上翻遍了能找到的关于新生儿缺氧缺血性脑病的资料,频频出现的“预后不良”四个字让我心里特别害怕。那时候家里所有人就像是约好了一样,一直避讳着“傻”“笨”这一类的词汇,仿佛不提起,就永远不会发生。

幸运的是,新生儿大脑有着强大的代偿能力,在接下来的一年里,我们定期去医院做神经行为能力测评,宝宝大动作和精细动作发育良好,一路走来抬头、俯卧、爬、独站、扶走、独走都按时发育,顺利过关。

我也渐渐试着去修补自己内心的创伤。写下这篇记录,重新直面这段经历,告诉自己,生活总是不断地遇到问题,坚强而勇敢地面对它们,是我们唯一的选择。

做好满分准备

却收到了超纲试题

整个孕期我都期待着宝宝的到来,并为此做了无数功课,孕期指南、百科全书看了很多,分娩在即,各项检查也毫无异常,信心满满地以为自己即将拿到满分,却没想到,我最后被考到了一个超纲题。

相比脐带绕颈的高认知度,脐带扭转少有人在意。如果它是一个敌人,那么它应该是一名特工,静默、狡猾、难以察觉,但破坏力强。作为一种突发的意外状况,目前医学上也没有办法提前预知和侦测。

事后我们咨询了一些医护朋友,他们说如果不是产科专业资深从业者,也很难察觉这个问题。幸运的是当时我遇到的医生经验丰富,及时识别诊断,并以最快的速度组织手术,否则后果不堪设想。

在此也想告诉准妈妈们,数胎动很重要。如果发现宝宝胎动出现突然的改变,跟平时不一样,或者感觉到胎动忽然消失,一定要尽快去医院进行检查。快一分钟都可能会拯救宝宝的生命。

医生点评

张文侠 | 山东大学齐鲁医院妇产科主治医师

文中的妈妈最终也算是守得云开见月明,虽然分娩之路凶险,但结果是皆大欢喜的。

这位妈妈文中讲述的经历涉及到了一种产科发生率极低但十分凶险的疾病:脐带扭转。经过这个故事,我们需要明确以下几个问题:

脐带扭转一定不正常吗?

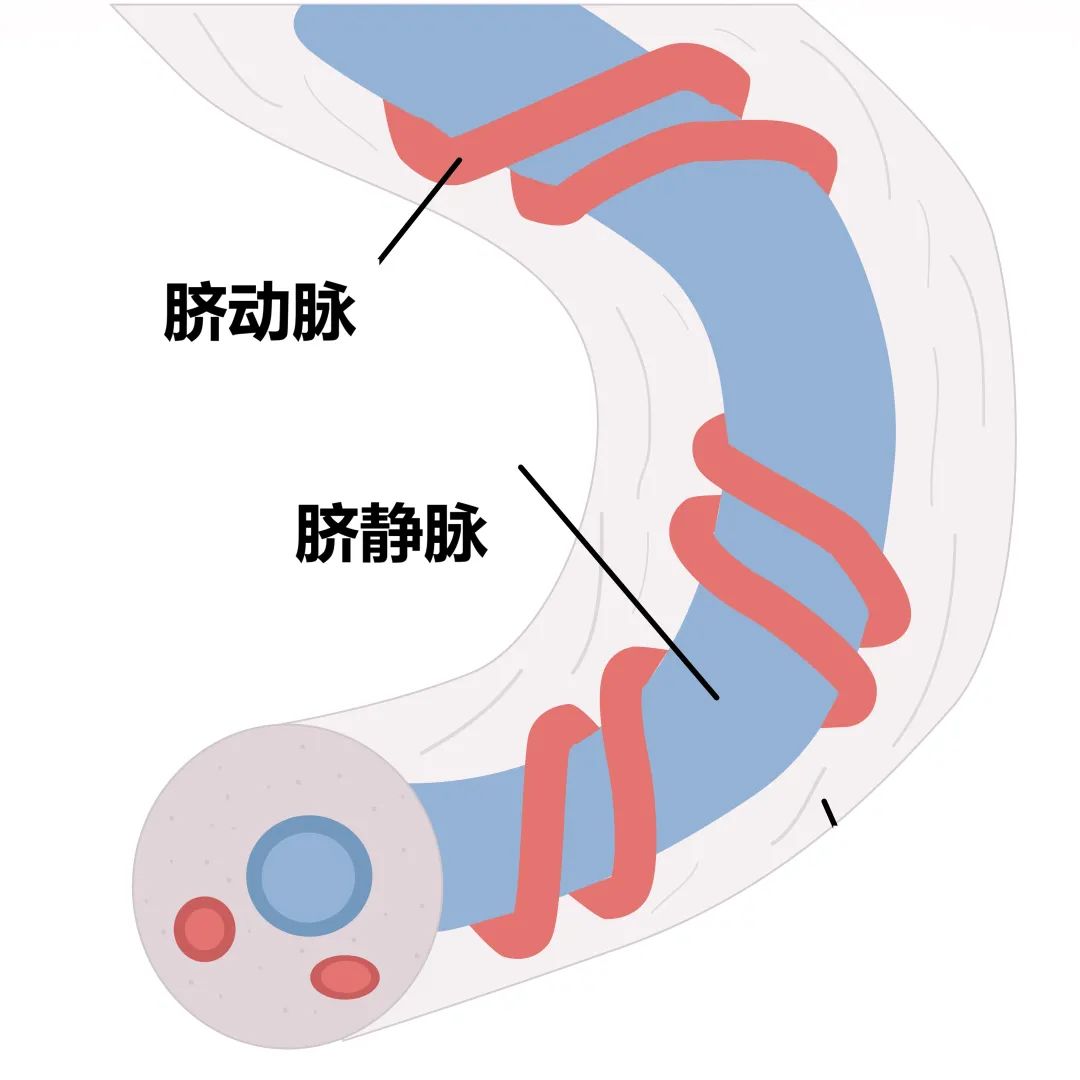

脐带是连接胎儿与胎盘的条索状器官,是胎儿与母体之间进行气体交换、营养物质供应和代谢产物排出的重要通道。脐带形状如绳索,内有一条脐静脉、两条脐动脉。

脐带的结构 | 站酷海洛

脐带内的血管正常情况下也可以存在一定的扭转或扭曲,主要存在三种扭转形式:

Ⅰ型,脐动脉与脐静脉一起以互相平行的直线走行;

Ⅱ型,脐动脉缠绕在脐静脉周围,脐静脉主要呈直线或波形走行;

Ⅲ型,脐动脉与脐静脉一起以螺旋状走行。

脐带扭转的3种形式,从上自下为III型,II型,I型 | slideshare

在Ⅲ型脐带扭转中,若扭转的相邻两环紧密贴合,则为扭转过度;胎儿活动可以使正常的脐带呈螺旋状,即脐带顺其纵轴扭转,扭转6~7周(也有研究者认为9~11周)可算为生理性扭转。

但如脐带过分扭转大于30周,加上脐带长度的影响或近胎儿的脐带变细呈索状坏死,可引起血管闭塞或形成血栓,胎儿可因血液运输中断而死亡。

为什么出现脐带扭转,有什么表现?

脐带扭转属于一种突发的意外状况,导致扭转的真正原因目前还不明确,医学上仍然无法提早侦测出脐带扭转之前的生理变化。

脐带扭转没有典型症状,如果脐带过度扭转导致胎儿血流受阻时,可能会发生胎儿窘迫,这时孕妇可感受到的症状就是胎动异常,即胎动突然增多或胎动明显减少。

因此,妊娠期间,尤其是在晚期的时候,如果医生经超声检查发现脐带扭转过度或扭转过少,可能需要孕妇多次复查超声并增加检查项目,以及自数胎动。

什么情况需要紧急就医

脐带扭转过度本就是一种很罕见的情况,孕妈妈们不需要过度担心,孕期保持好心情、健康生活方式及正常产检即可。

孕后期一定要学会自数胎动次数,若胎动突然增多或减少,一定要紧急就医。就像本文的作者一样,胎动出现异常后紧急就医、及时处理,虽然经历一番波折,但结果终归是好的。

最后,给孕妈妈们附上自数胎动的简便方法:

孕妇在每天早、中、晚相对固定时间各测1小时胎动,将3次胎动数相加之后乘4即得出12小时的胎动计数。胎动计数通常每小时3~5次,12小时一般约为30次。如果胎动次数每小时少于3次或12小时少于10次,提示可能存在胎儿宫内缺氧。

胎动减少至消失往往历时数日乃至一周左右,胎动完全停止到胎心音消失之间一般尚有24~48小时的时间。因此,胎动次数明显减少或胎动消失是胎儿宫内死亡的提前预警,应及时到医院诊治,以免发生意外。

最后的最后,衷心祝愿每位孕期的准妈妈,分娩一切顺利。

个人经历分享不构成诊疗建议,不能取代医生对特定患者的个体化判断,如有就诊需要请前往正规医院。

作者:柠汐

编辑:郑小怂

这里是果壳病人,专注讲述健康故事。

如果你有得病、看病的体验要分享,或者想讲讲自己经历的健康相关趣事,欢迎投稿至health@guokr.com

本文来自果壳病人(ID:health_guokr),未经授权不得转载,如有需要请联系health@guokr.com