“你这个肺部结节看上去……有家属在吗?”

24岁的尾声,“肺癌”这两个字突然闯进了我的生活。

作为一个年纪轻轻的“资深病号”外加果壳病人的忠实读者,虽说这个念头可能有点不合时宜,但我当时的确这么想了——“也许可以投稿了”(逃)。

“有家属在吗?”

故事要从2021年8月说起,我带学生集训风风火火忙了一个月,月末的时候有点体力不支。伴随着剧烈的头疼以及上气不接下气的状态,我又双叒叕到急诊报道了(脑袋曾经受过伤,2020年初动过手术,还有支气管哮喘)。当时我丝毫没有慌张,只是想着第二天没法干活需要病假条,所以还是得去一趟医院。

除了常规的一些检查外,急诊医生结合我的病史让我照了头颅和肺部CT。可能因为头颅CT看着不太好,医生很着急地跟我说,“肺部的问题你先别管,赶紧先去之前做手术的医院看神外急诊”。事实证明脑袋的确旧伤复发,不过还在可控范围内,在医院待了两三天就解决问题了。满血复活回到工作岗位,我也把急诊那天做的其他检查忘得一干二净了。

直到9月上旬去复诊哮喘,经呼吸科医生的提醒我才想起那个肺部CT。“对比去年的CT,你这个看上去……有家属在吗?”医生突然眉头一皱,“让胸外科会诊一下吧,你去隔壁诊室等”。有点不妙啊……胸外科的医生来看了片子,也问:“有家属在吗?”在我给了否定回答后,对方欲言又止,于是我认真地告诉医生有啥直接说,都是成年人了,没事。

“你这个结节很可能是不好的东西,看CT去年就有了,病历记录当时按炎症处理过,但一年多没消失还稍微增大了点,而且还是多发的,你看这还有血管穿过”,医生对着片子具体介绍着,最后总结,“基本上不太可能是炎症或者良性的,去找胸科医院的专家再看下吧,不过也别太担心,就算不好一般来说应该也是比较早期的,手术切除就行”。然后给了我一张专家的名片,说可以帮忙转诊。

“去的时候记得带上家属哈”,胸外科的医生热心提醒我。我接着问:“一个人去不给看嘛?”医生也认真地回答了:“这倒不是,我就是怕专家说话比较直接,你受不了。”

出诊室的一刹那,我心里其实已经有了模模糊糊的答案。肺上长了东西,医生们那么小心翼翼的态度,大概率会和恶性病变挂上关系。然而比起电视剧情节里的犹如晴天霹雳,当时我非常冷静,唯独在想的事是,真要做手术的话,我还得请挺久的病假,11月我还要带学生打比赛呢……

我决定好好面对这件事,于是去找了医生推荐的胸科医院专家,专家听我说了情况后说:“你的片子我已经看过了,你这个情况一般来说是不好的,基本上就是早期肺癌,不过不用担心,手术应该可以治好的。你可以看下这篇科普文章。”

那一瞬间明白了之前胸外科医生说的,专家真的很直接。我自己也不算太担心,但心里多少是有点混乱的。

打开了话匣子

感觉轻松不少

至此,这件事我还没和除了医生以外的任何人交流过,一直是在一个人面对。

第一次说出来的契机,是一位共事的老师问起我身体情况(之前有请病假嘛),我一开始想糊弄过去,但觉得不太好,再加上自己也希望找个机会说出来,于是就把当时能确定的情况简单说了下。“你别一个人扛着,这样压力很大的,坦诚地说出来就很好啊,大家都能帮你”, 那位老师当时真的暖到我了,也因为这个温暖的开头,那个晚上我打开了话匣子,突然感觉轻松了不少。

然而到了最亲近的人面前,这件事依旧不是那么容易开口,毕竟亲密意味着这件事可能会给对方带来更大的压力。当时我对象还有2个月博士毕业答辩,一周大概能见一次面,其他时候一般晚上打个电话。那几天的电话里我常常是话到了嘴边不知道怎么说,不过最后还是说了。“我之前就说让你去医院看,天天这疼那疼的早该去看了”“不是我说你,你早该多注意注意身体了”,接下来的电话里,每天都是各种语气着急的“责备”。当时我一直回复着不要紧,其实心情还挺复杂的。

终于到了见面的日子,进门后他径直走到我身边坐下,认识这么久我第一次见到他眼眶红了,“为什么这事会轮到你头上”,他一把抱住了我,“我查过了,你这个做手术能治好的,都会好的”。

相拥而泣的那一刻,突然理解了他之前的那些“责备”,也突然理解了一直克制着“轻描淡写”这一切的自己。面对未知的困难,也许大家都想着用理性武装自己,努力隐藏脆弱的一面以专注于解决问题,但实际上却常常是那些最朴素的真情流露“治愈”着我们。

“需要做决策时,

总不能把你从术中叫醒吧?”

接下来的一段日子里,我再去找了不同的医生,给出的结果都差不多,手术的事就提上了日程。

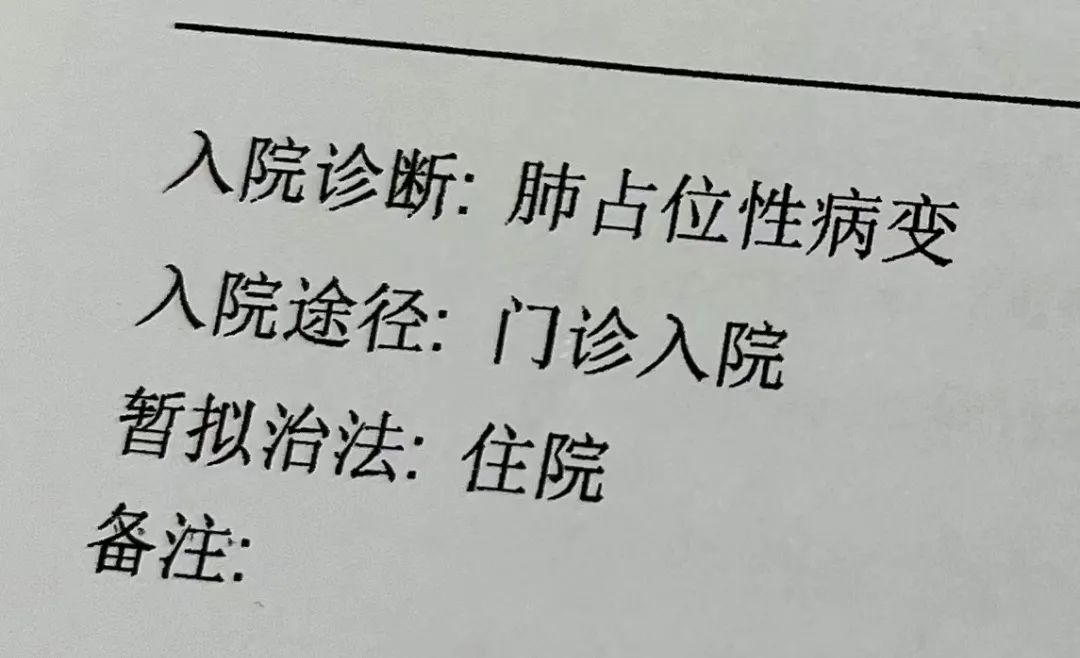

11月底,我带学生打完比赛,忙完了手头所有的事,刚好我对象也顺利完成了他的博士毕业论文答辩,就这样我又开启了熟悉的住院模式。疫情期间医院住院部封闭管理,陪护家属进入病区后原则上就不能离开了。考虑到这架势,我先一个人住院了。

入院通知单 | 作者供图

手术前的两天在做各种常规检查,实在是很无聊,我就改学生的论文、材料之类的,顺便还培养了新爱好——拍病房窗外的景色。从日出到日落真的好美,有时也会看到很有意思的情景,比如突然飞来的不是小鸟而是一只口罩(病房可在18楼啊)。这一切也算是突然慢下来的节奏里的新收获吧。

病房窗外的日出与日落 | 作者供图

我的手术被安排在中午左右,前一天晚上就禁食禁水了,一早起床闻到走廊里的早餐飘香,还是很馋的。

这天上午有件重要的事——术前的谈话和签字。其实最初我想过自己签,我也是见过大场面的人,不至于被那些条条框框吓到。“总得有人签委托书的,你躺手术台上的时候,要是需要做什么决策总不能把你叫醒吧。”住院前医生就驳回了我这个“天真的想法”。

术前医生耐心地解释了手术相关的很多具体问题,比如说我的情况是多发的,但考虑位置比较分散,所以不出意外只切除高度怀疑恶性肿瘤的两个结节所在的肺段,分别是右肺中叶外侧段和下叶后基底段。术前需要做穿刺定位,手术使用胸腔镜相比传统手术算是微创,术后恢复会快些,但因为会留引流管还是会疼痛,不过即便疼痛术后也要多活动,多咳嗽、多吹气球……当然除了细心的解释,也有着一大堆的风险列在下边,看着我对象一页页认真阅读后郑重地签下名字,突然觉得也真是难为他了。

一针下去

整个右边上半身都疼

做穿刺定位时,医生让我躺下不要动,然后我就开始在CT机里进进出出。找准位置后,医生开始处理第一个结节,打麻药的时候我觉得还好,松了一口气,毕竟我不多的解剖知识储备告诉我,肺本身没有神经。

然而,医生穿刺前特地提醒:“你这两个结节穿刺会痛的,一定忍住不要动。”一针下去,我感觉整个右边上半身都疼,那种一下放射出去的疼。定完以后医生还要再看位置有没有定准,前前后后扎了3次终于搞定,那时的我已经出了一身汗。“小姑娘挺坚强啊,别的年轻患者早就哇哇叫了。”在穿刺两个结节的间隙,医生和我闲聊起来。“我以前做过腰穿,也疼,能忍。”没想到,穿刺第二个结节时更刺激,从后背一下放射到腹部的疼痛让我没忍住叫出了声,叫完我就后悔了,因为动了又要重新穿。一波三折最后终于搞定。

回到病房以后,我穿刺的地方越来越疼。对象为了转移我的注意力,有一搭没一语地闲扯,终于轮到我手术,躺上平车的那一刻我感觉要解放了。

进了手术室在走廊里等,这时一个医生过来问我术后是否需要镇痛泵,是自费的,说家属让我自己拿主意。因为以前做手术麻醉反应挺大的,于是我问:“用这个会吐吗?之前我做过手术也没用,忍忍也就过来了。”医生问我之前做的什么手术,我指了指脑袋和腰,“这不一样的,肺要用来呼吸,伤口会跟着动的”,医生让我想清楚。仔细一想也是,术后还要咳嗽要活动,大不了到时候吐得厉害再撤了,于是我决定还是用。

终于上手术台时,因为之前定位针实在疼,我的病号服已经被汗水浸透了,医生们要把我从平车转移到手术台上的时候,我还打趣说:“我身上都湿透了,你们真是不容易还要黏一手汗。”“别说你浑身是汗,给你穿刺的医生也浑身是汗啊,上了麻醉就不痛了,最后再坚持下。”接着,麻醉似乎起效了,等我再醒来的时候手术已经做完了。

医生拔出25厘米长的管子

怪不得这几天这么痛

刚醒的时候喉咙插着管子感觉有些痛,我不受控制地摇着头,也不知过了多久医生把管子拔掉了,那个时候我已经清醒了不少,开始感觉右边上半身隐隐作痛,然后就被推回了病房。

回到病房后痛感越来越强烈,毕竟之前也做过手术,感觉麻醉还没完全过且还有镇痛泵,痛到这个程度有点超出我意料啊。我开始嚷嚷:“医生,是不是镇痛泵没开啊?”对象一直告诉我已经开了,然而我偏不信邪,继续问护士,得到的也是肯定回复。

可能是我最近日子过太好,所以太矫情了?心里闪过这样的想法,于是开始“忍者模式”。然而,随着意识不断清醒以及夜幕降临,疼痛感愈发强烈,按下镇痛泵的按钮没有明显减轻疼痛,只带来了恶心眩晕的感觉。“没事,术后第一夜都难受的,熬过去就好了”,我心里安慰着自己,终于熬到了天亮。

睡不着的夜里随手拍的引流管 | 作者供图

天亮后的第二天,疼痛并没有好转,而且我昏昏沉沉,恶心到饭也吃不下,更别说做那些术后康复训练了。于是我要求撤掉了镇痛泵,之后没那么迷糊也吃得下饭了,但随之而来的是更加剧烈的疼痛。不过就算疼也得坚持活动啊,吹气球和咳嗽还是安排上了。不得不说,这真是“会呼吸的痛”啊,尤其是留置引流管的地方。

吹气球训练用的气球 | 作者供图

第二个夜晚一样难熬,不过好歹我能睡着了。第三天一大早,医生鼓励我下地多走走。在护工阿姨的协助下(我对象已被赶回家浇花、洗衣服),下地走这一过程还算顺利,能自己上厕所真是太快乐了。坚持不懈地努力咳嗽也有了成效,好耶!

然而这一天疼痛也愈发剧烈,医生说是因为肺在不断复张可能会顶到管子,即便疼痛也要坚持活动。于是那天我从病区的这头走到那头,一圈又一圈,虽说辛苦却成就感满满。

下地走路的我 | 作者供图

第一次仔细观察引流装置 | 作者供图

不过,术后第三个夜晚更难熬了。半夜护士查房,看到我总是僵着一个姿势,为预防压疮帮我翻身。结果翻到右侧没一会儿,疼痛不断加码,我没忍住叫了出来。但想到其他病友也要休息,内心吐槽自己会不会有点夸张了,于是用土方法——把手指塞嘴里咬着。不一会痛得汗浸湿了衣服,我还是按下了呼叫铃,打了止痛针才稍微缓解了点,勉强入睡了。

终于,艰难的第三夜过后,我迎来了拔管的日子。医生让我深吸一口气屏住,很快就拔完了。和之前的疼痛相比,拔管竟然一点也不疼。然后医生让我再次深吸屏气,貌似是处理伤口,这回感觉有点小疼,但和之前“会呼吸的痛”相比轻了不止一个量级。“这根管子在胸腔里可有25厘米长啊”,听着医生的感叹,再看着盘子里拔出来的管子那么长一段,突然觉得这几天真不是自己矫情了。

我的“复健计划”上线了

拔管后观察了下,医生让我当天下午出院了,后续隔天去医院换药就行。能回家真是太好了,看到阳台上花花草草依旧茁壮成长,真是妙不可言。

给大家看看值得发一条朋友圈的花花草草 | 作者供图

而当剧烈到无法描述的疼痛褪去,一般意义上的“很疼”也就此上线。我右手臂的活动范围明显受了限制,也一直有咳嗽和胸闷。不过回到家中,可以做的事儿比之前在医院可多不少。牢记医生多活动的叮嘱,我的“复健计划”上线了。

首先是针对手臂的,打字和写字、给花草浇水、练电子琴……截至完稿时,右手臂虽抬高还会有点疼,但至少已经抬得起来,而且也已经勉强可以拉小提琴了。

而针对肺功能的康复目前主要是散步,除了特别不舒服的时候,我几乎每天都会去家附近的公园散步。我对象感叹:“感觉这是和你提前步入老年生活啊。”不咳嗽的时候,我也会尝试唱歌,目前坚持唱完整首还有难度,但能连贯唱几句也算是很大的进步了。

术后半个月第一次复查时,医生说伤口恢复得还可以,胸片上能看到胸腔积液,但继续锻炼会吸收的。那天我也拿到了病理报告,两个结节都是微浸润腺癌,虽说是恶性的但毕竟早期,切除后暂时不需要其他治疗,也算是好消息啦。

复查时在医院随手拍的银杏,真的好美啊 | 作者供图

日子过得飞快,不知不觉术后快俩月了,我现在仍在稳步康复中,最近也返回工作岗位了。我还迎来了另一个好消息,之前买的补充医疗险竟然把住院自费部分的钱几乎都给报回来了,突然有种失而复得的感觉。

就这样,突然闯入我生活的“肺癌”也算告一段落了。我自认为本来就是一个很热爱生活的人,经历了这一遭以后,感觉更热爱生活了。毕竟人世间美好的东西可太多了,每天能够睁眼醒来看到太阳照常升起又何尝不是一种幸运呢。

疼痛是存在的

不要因此太过自责

最后,关于术后的疼痛,一开始我担心分享详细感受会给其他病友造成困扰。不过想起很久以前看过的一篇研究说,术前对疼痛预期焦虑水平适中的病人,术后疼痛的主观感受是最轻的。基于这个结论,我还是描述了胸腔镜术后的疼痛,虽然这相比传统手术的确是微创,恢复也会快很多,但是因为放置引流管以及呼吸动作,所以疼痛还是存在的,并且不是那种轻描淡写的疼。如果术前有着过分乐观的预期,很可能手术后会接受不了,这样也可能会很影响康复。

还有就是对自己宽容点,不要太过自责。我一开始因为疼痛感很强,觉得自己是不是太脆弱了,也没看到别的病人抱怨什么。但实际上,由于存在个体差异,每个人对疼痛的感知是不同的,我们的文化似乎也不鼓励对于疼痛的表达。而有的时候,我觉得自我宽容本身就是缓解的过程。

个人经历分享不构成诊疗建议,不能取代医生对特定患者的个体化判断,如有就诊需要请前往正规医院。

另一个TA也有类似的经历,请点击这里了解TA的故事和医生点评。

作者:椭圆

编辑:卢盼、代天医

这里是果壳病人,专注讲述健康故事。

如果你有得病、看病的体验要分享,或者想讲讲自己经历的健康相关趣事,欢迎投稿至health@guokr.com

本文来自果壳病人(ID:health_guokr),未经授权不得转载,如有需要请联系health@guokr.com