盲人不需要求助,这才是真正的问题

这是一个十几平米的小客厅。椅子、桌子等一切碍事的东西都被收到墙角,窗帘拉开,和暖的阳光照在地面上铺的200只口红上,旁边不远处还扔着两个刚完成使命、还没来得及去废品回收站的包装袋。

一切就绪,肖佳坐在地上操作手机开始视频通话。“让我猜猜这个是什么红?番茄还是珊瑚?”手机另一边的女孩很陶醉其中,一边笑一边帮她揭晓答案。

别误会,这可不是直播带货现场。今年29岁的肖佳是中国第一位盲人化妆师,她刚大批量采购了口红但自己没法分辨色号,只好靠志愿者远程帮忙。她专门购买了钻石贴,志愿者每跟她说一种色号,她就按盲文贴在口红壳上。200支口红,加上识别、记录、贴片的时间,有时候她得从上午忙活到下午。

视障人士的难题

这块电池到底亮了几个灯?

在生活中,视障人士无法识别的事情太多了,口红色号不过是其中之一。国内外都有机构开发了人工助视APP,盲人无法识别物体时,可以通过APP扫描后求帮忙。有家机构前一段发布了盲人的典型求助问题,翻翻不难发现,有些事对明眼人来说如呼吸般简单,对视障人士来说却是难于登天。

问:这是什么东东?答:狗子 | vizwiz截图

问:这个长方形的电池上亮了几个灯?答:两个 | vizwiz截图

问:左边的东东是什么颜色?答:灰色 | vizwiz截图

还有一些APP选择视频通话模式:视障者每次遇到麻烦时点一键求助,系统都会选择几位志愿者发布消息,并在最先响应者与求助者之间建立视频通话。接听请求的操作也不繁琐,来通知时点击“接受”,就自动接通了。

志愿者界面 | 小艾帮帮

这几款APP里,有的用户遍及全球,好处是24小时都有志愿者接单;有的则以国内用户为主,好处是语言上没有障碍。

肖佳用的就是一款这样的APP。有了这一求助渠道,视障人士相当于有了一双云眼睛,遇到麻烦或者身处险境时可一键呼叫救援,听起来确实很美。

每名求助者

对应12名志愿者!

求助成败的关键,在于有没有足够的志愿者,这方面似乎不用担心。4月18日,我安装了三个常用APP中的一个、并正式注册成为志愿者。到今天一月有余,这期间我一共接到过五次求助,每次都试图秒接,但每次系统都提示已经有别人接取。接不到求助的我一方面感觉到失落,另一方面也感觉到很开心,因为一个很合理的推测是,盲人的求助都很快会得到响应。

以我注册的APP为例。翻翻他们的公众号历史文章,发现2020年8月他们有5000名视障人士注册,志愿者人数则达到3万,人数比例为1:6;到了今天,注册的视障人士增长到9000左右,志愿者人数已经超过11万,比例变成了1:12。理论上视障人士每发出一单求助,都会有好几名志愿者可以接单,“抢单”的竞争还是比较激烈的。

相比之下,全国各地共发放网约车驾驶员证405.3万本,用户规模却达到4.53亿,用户与服务提供者数量是110:1。

所以为什么我一次都没成功接到过呢,就跟早高峰打不到车是同理,只不过在这个频道里志愿服务远远供大于求……

一位志愿者拍的设计图,“借你一双云眼睛” | 志愿者供图

有这种自我感动情结的绝非我一人。带着“你有没有接通过”的疑问,我联系了五位志愿者,五个人全都接到过求助,四个人成功接通过。其中一位志愿者说,他每次帮助盲人解决完生活中的问题,比如捡个钥匙、认个门牌,都感觉自己被需要,有一种沉甸甸的充实感;另一位则表示,自己每次都是带着神圣感去接通视障人士求助的。

“那一刻,我感觉自己作为人类的一员,在帮助人类的另外一员”,他很严肃地说。

“大部分视障人士只用过一次,

就再也没打开过”

他的态度深深影响了我,带着一种类似的神圣感与兴奋感,我开始联系盲人使用者。但拜访了几位之后,我发现这个故事不是只有眼泪与感动,比我想象的要复杂得多。

杨青风是我拜访的第一位视障人士。生于1981年的他先天失明,靠着听书、触摸盲文等方式学习了文化课程,取得了本科文凭并成为一名记者,跟我是同行。2008年奥运会时,他就提着盲杖跑新闻,后来第一拨用上了智能手机,是这些求助APP的资深用户,现在运营着助盲项目。

在杨青风看来,志愿者“抢单”、接通快现象的原因不全是志愿者比例高,也跟视障人士求助频率低有关系。他自己智能手机刷得飞起,而且是出了名的社牛,多的时候也不过几天求助一次,少的时候甚至一个月一次;他接触、帮助的其他视障人士中,使用频率超过这个数的也很少,毕竟手机用得熟练的盲人不多见,不少人还有些社恐。

其中一款APP的运营团队也表示,从后台数据看,视障用户的人均求助频率并不高,一个月求助一次的排名已经比较靠前。其中一位运营人员甚至提供了一个令人难过的数据:“大部分视障用户在安装注册后,只使用过一次就再也没打开过……很多盲人可能还是不太想麻烦别人吧。”

对他这种猜测,北京朝阳医院眼科主任医师陶勇深有同感。长期接触眼科病人和视障人士的他表示,至少自己接触过的大部分盲人都比较内向,毕竟与明眼人相比,他们缺少了一个最重要的信息获取渠道。“大部分盲人的内心都很简单,但也很害羞,不到万不得已是不会向陌生人求助的”,他表示。

杨青风则给出了另外一种解释。他从视障人士角度分析,除性格内向外,很多视障人士很少求助是因为生活场景太简单了,简单到根本不需要求助。中国的1700万视障人士平均出门频率如何,没有官方数据统计,但一个显而易见的事实是,很少有人在公共场合见过他们。

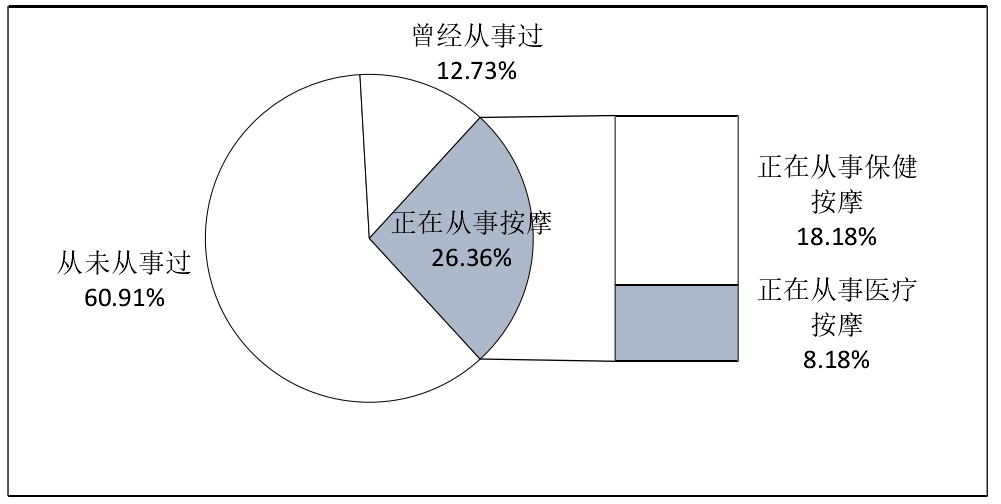

那么视障人士们平时都在哪呢?答案相信大家都猜得到,按摩院。2017年,北京市曾组织过一次视力残疾人就业状况问卷调查,结果显示有26.36%的视障人士正在从事按摩工作,12.73%的视障人士曾经从事过按摩工作,加起来占到总数的四成。很多视障人士的日常就是两点一线,白天在按摩院上班,下班被家人接回家。

从事按摩工作的视障人士比例 | 参考文献[1]

杨青风甚至在山西省清徐县遇到过一位盲人,生活只有一人一床一屋,每天只有三件事:吃饭、睡觉、按摩。吃饭睡觉是为了活着,按摩是为了挣钱,挣钱给媳妇儿贴补家用,媳妇儿照顾他的生活。

如此简单的生活场景,在按摩院在家里都有人照顾,自然也就没有什么远程求助的必要。但这种人生并非真的不需要帮助,只是帮助的责任由家人承担了而已,也给家庭带来不小的负担。有些盲人在家人出门上班后独自在家,什么都做不了,只好枯坐着听一天广播。

如果有的选择,又有谁愿意人生如此?

举着摄像头

让志愿者看口红色号

相比之下,视障人士只有找到其它工作,比如做个程序员、当个化妆师,才可能生活场景更丰富一些。还记得开头说的肖佳吗?她的励志故事相信很多人都读过,她的生活就十分忙碌,带了化妆培训班、要教学生化妆;经常有媒体采访,要去录节目;她还有许多朋友,疫情不严重时会经常聚一聚。她老公也是盲人,能帮她的有限,所以她很多时候都是独立出行,这才有求助的可能性。

节目中的肖佳 | 腾讯视频截图

肖佳用APP求助最多的场景,就是请志愿者帮忙分辨色号,有时候接通个钢铁直男实在分不清就只好重拨。肖佳后来把这个秘诀传授给了自己的视障学员,不少学员口红到货时都会发起求助,让我这种钢铁直男型志愿者感受到不小的压力。

当然,找到按摩以外的工作并不是充分条件。家住安徽的林女士失明两年,之前在学校做教师,失明后依然在学校工作,但生活也成了两点一线。对绝大部分盲人来说,出门依然不太容易。

APP运营团队也发现,大部分的求助信息都来自于北上广深等大城市。他们没有更详细的数据,但猜想大城市盲人的选择更多一些、通勤运动等场景也更频繁一些,二者之间应当有一定关联。

今年26岁的王伟(化名)读大四,因为疫情春节后先在山东农村老家待了一段,后来又到青岛居住。他最能体会到大城市与家乡生活方式上的这种落差。在青岛,他几乎每天都需要发起求助,找人帮他看看跑步机的数据,自己跑了几公里?看看体重秤的显示数,自己是轻了还是重了?还有一些学习卡片上的信息、电脑出故障需要人帮忙看等等。

但在老家的村庄里,家里连跑步机都没有、体重秤也在角落里吃灰,这些需求也就去了大半。而且他明显感受到,在老家自己出行的频率、活动的范围都小了许多,村子里的路都熟悉,也就不怎么求助了。

王伟盼着能早日回北京上课。他不太希望生活一直这么枯燥,更何况马上面临毕业季,要找工作了。虽然学的是针灸推拿专业,他依然想找份自己更喜欢、更能发挥出自己聪明才智的工作,但这样的工作机会究竟在何方他也不清楚。

老年人不太会用智能手机

老年盲人更不会

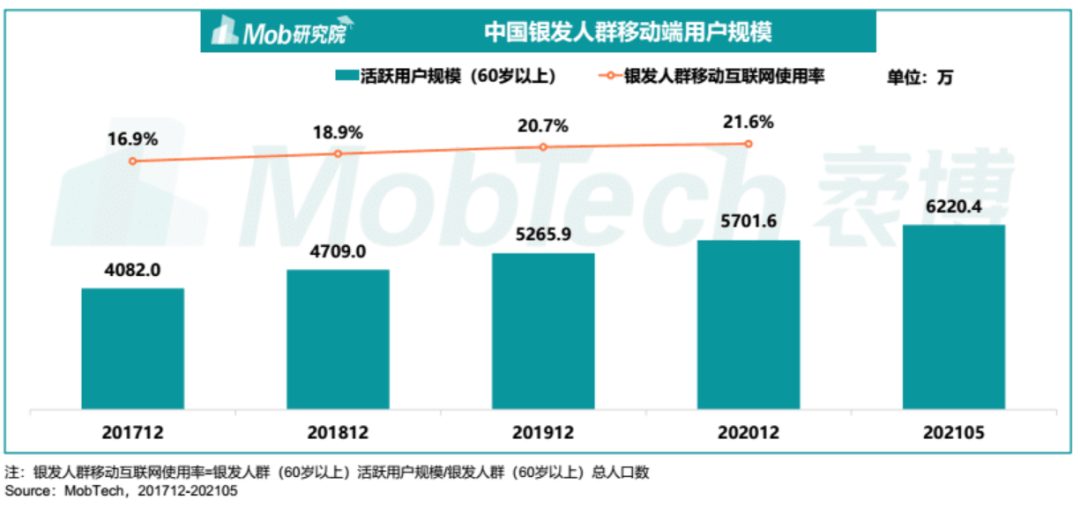

用手机求助的前提是得会用智能手机,这对老年人来说是个不低的门槛,对老年视障群体就更难了。据Mob研究院发布的《2021年银发经济洞察报告——60岁以上使用移动智能手机的老年群体》显示,截至2020年12月,中国2.64亿60岁以上的老人中,有5700万人使用智能手机,占到21.5%左右。相比于几乎人手一机的年轻人,这个数据可以说是很低了。

老年人使用智能手机比例 | 参考文献[3]

明眼老年人能看清的情况下,往往还需要子孙手把手地教才能学会;老年视障人士看不到屏幕,仅凭触感与听觉学用智能手机只会更难。家住合肥的刘女士就经历了这些。

刘女士今年70岁,她是2010年因为车祸损伤视神经而失明的。她失明前iPhone 4刚出来,塞班系统还占据着智能手机半壁江山,但58岁的她已经不太赶趟了;失明后的她学习能力断崖式下跌,智能手机的功能与性能却在跃迁式增长,她就这样被智能手机的大潮抛在了后边,越落越远。

刘女士这种外伤致盲的情况相对少见。绝大部分盲人,都是因为疾病致盲的,老年则是眼部疾病的集中爆发期。老年黄斑病变、白内障、青光眼……陶勇表示,所有这些致盲性眼病,在老年人群中发病率都显著高于中青少年。

今年全国两会上,全国盲人协会主席李永忠表示,据我国残疾人抽样调查数据显示,在8500多万残疾人中,60岁及以上老年残疾人口占全部残疾人口比重的53.24%。视障人群没有单独统计,但这一比例差别也不会太大,随着年龄增长,视力障碍的风险也就越来越高。

这些老年视障人士或许也想通过智能手机求助,但他们中绝大多数是心有余而力不足。

20万:1700万

回到志愿助盲APP本身。国内通用的三个APP中,一个实时显示有九千视障用户,另一个据运营方表示视障用户在10万以上;还有一个面向全球的有40万视障用户,但在中国的数量并不会太多。

如此算下来,在中国能使用一双云眼睛的视障人士,或许总数不会超过20万;而据卫生部在2006年的估算,中国每年仅新增失明患者就达到45万人。在这20万人之外,有将近1700万视障人士要么没听说过这个求助渠道、要么出于种种原因没有用;在这20万人之内,还有很多人只用过一次就再也没有打开过那个APP。

这么一大串信息梳理完毕,我当初的那种兴奋感与神圣感慢慢减退。一个我们不得不承认的事实是,哪怕是有了科技的帮助,绝大部分视障人士离独立生活还有很长一段距离,他们依然在工作地点和家之间两点一线,依然离不开家人的陪伴。

改善视障人士生活条件的路途,还很遥远。

题图来源:中国网

参考文献

作者:项天歌

编辑:代天医

这里是果壳病人,专注讲述健康故事。

如果你有得病、看病的体验要分享,或者想讲讲自己经历的健康相关趣事,欢迎投稿至health@guokr.com

本文来自果壳病人(ID:health_guokr),未经授权不得转载,如有需要请联系health@guokr.com