到底是山寨还是致敬,你心里还不清楚吗?

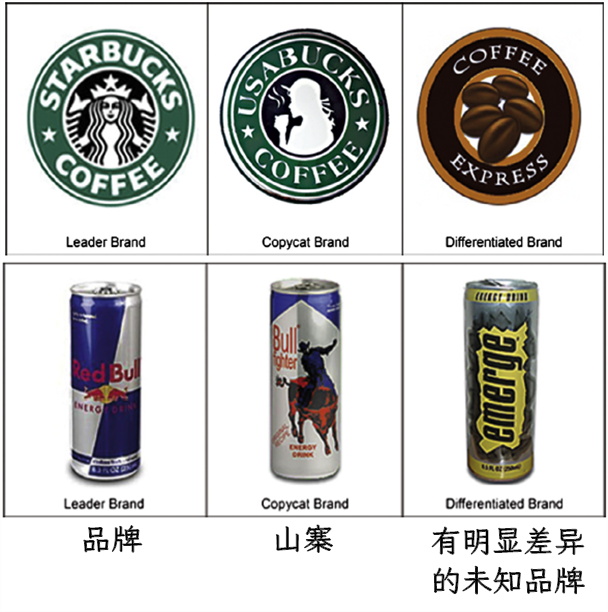

如果你到了一个新城市, 没找到你平常喝的星巴克,只有两家咖啡店,一个是看着非常眼熟的“昙巴克”,另一个则是有明显差异的“咖啡特快”。

你会走进哪间店,山寨星巴克还是有明显差异的陌生店?

身处陌生之地的你,很可能会走进“昙巴克”。

2013年《经济心理学》期刊上的一篇研究显示,如果确定产品质量,人们更厌恶山寨品牌。但如果产品质量不确定,人们反而会偏好山寨品牌。原因可能在于熟悉感。

该研究的作者、阿姆斯特丹自由大学商学院副教授范克·范霍伦(Femke van Horen)指出,消费者固然不喜欢“故意误导自己的山寨”,但是,消费者也不喜欢“不确定性”。

当消费者在自己常住的城市购物,更有确定感、不担忧产品的质量时,对山寨品的厌恶就会成为主导。

但是当消费者在一个自己不熟悉的地方购物,对于身边的产品没有任何了解,不知道好不好用、也不知道如何使用时,就会有不舒服的感觉。这时,消费者就会很依赖“熟悉感”。“熟悉”被认为是“质量好”,最后,消费者就会选择山寨产品。

也就是说,不安的时候,人们会选择熟悉,哪怕是“山寨的熟悉”。即使人们不那么喜欢山寨,可能还是会买山寨。

知名品牌在广告、营销和质量上通常投入甚多,努力让消费者建立起“一看到就开心/想要”的条件反射。而山寨者通过模仿知名品牌的名字、标识、包装设计,就可以不花一分钱,搭上顺风车。

山寨有两种,一种是像素级模仿力图让你弄错的,另一种则是遮遮掩掩地唤起你莫名的熟悉感。

核桃树看了都要谢……

虽然人们识别出过于明目张胆的山寨产品后,通常会给这些产品比较低的评价,但模仿策略经常有效,因为消费者会感觉熟悉而愉快。

品牌肯定想告山寨,但判断“山寨”实在太难了。某个设计,是“致敬”,是“撞梗”,还是“山寨”?长期以来,全世界的法院都希望能有一个客观标准来确定。

判断山寨,为什么那么难?

纽巴伦在鞋子上缝个N,不行吗?乔丹体育的剪影商标,不能是一个姓乔名丹的中国人拿着乒乓球拍吗?

从官司结果来讲,纽巴伦、乔丹体育是败诉方。

虽然拿出了神一样的理由,乔丹体育最后还是输了官司,“乔丹”商标被判撤销。这家公司不久后改名“中乔体育”。

乔丹体育(左)与耐克旗下的Jordan(右)都以人的剪影为商标。乔丹体育的一个辩解理由是,自己logo中的人拿的是乒乓球拍而不是篮球。|sneakerfreaker.com

至于纽巴伦,上海知识产权法院(2020)沪73民终327号判决认为,运动鞋两侧的“N字母”是新百伦具有识别性的标识。纽巴伦使用,属于不正当竞争。

新百伦(左)与纽巴伦(右)曾对薄公堂,最后新百伦获胜。| www.nicekicks.com

这些案子已经足够法官烦恼。在其他更多更微妙的争议里,是否山寨经常不那么好判别。

汉服圈里,“知山穿山”“穿山甲”时不时就会吵上一轮。快时尚界,ZARA经常陷入对大牌的抄袭争议,还曾被意大利的Only The Brave提起诉讼。

还有音乐。《武家坡2021》有没有抄袭初音未来?《早安隆回》有没有抄袭《Aloha Heja He》?《嘻唰唰》有没有抄袭《K2G奔向你》?《老男孩》有没有抄袭《ありがとう(谢谢!)》?《红色高跟鞋》有没有抄袭《Take It From Me》?

有没有一把客观的“尺”,量一量就能判断?

很多时候,标准是个只可意会,不可言传的东西。

就像归纳推理法里的“鸭子测试”——如果一个生物看上去像鸭子,游起泳来像鸭子,叫起来声音像鸭子,那它很可能就是个鸭子。

也像曾经的美国大法官波特·斯图尔特(Potter Stewart )对淫秽色情的定义——“我看到它,就知道它是(I know it when I see it)。”

实际操作中,一个常用的方法是找一群人来征集意见,也就是以“一群普通人的平均意见”为准。

这种做法看似公平,但还是有漏洞,因为人的意见很容易受到诱导。

稍微改变一下提问的字句,就可能诱导出截然不同的回答。

举个例子,完全相同的事实,是用生存框架(survival frame)还是死亡框架(mortality frame)来表述,人们的态度会截然不同。

医生告诉病人,做这个手术,90%的人能活过5年,病人更倾向于做手术。

医生告诉病人,做这个手术,10%的人5年内会死,病人会倾向于不做手术。

但实际上,“90%的人能活过5年”和“10%的人5年内会死”是完全相同的事情。

再比如,“无关事实”的干扰。

在讨论A是否有抄袭时,A经常会自我辩解“你知道我有多努力吗”?A的努力程度其实与“是否抄袭”无关,但这些理由的确会干扰普通人的判断。

在世界各国的法庭上,控辩双方的律师和专家证人时常为了谁的问卷更公平准确、谁的受访人群更具代表性而争执不休。这种“公说公有理、婆说婆有理”的局面,也让法官们头痛不已,因为他们知道,无论原告被告,都会想法拿出对本方有利的问卷数据,也都会努力在对方呈现的证据里挑毛病。

这样一来,法官时常陷入一种束手无策的局面,因为他们难以判定,双方互相指出的对方证据存在的毛病,究竟哪些是实质性的,哪些是“鸡蛋里挑骨头”。法官最后决定双方的证据均不采信,靠自己来下判断,这样的情形并不罕见,可是谁又能说,法官的个人感受一定就能代表“一群普通人的平均意见”呢?

如果能够绕过语言的陷阱,不提问,不回答,直接测量大脑反应,既不怕回答者口是心非,又避免了诱导产生的偏差,还能省去法官们越俎代庖的风险。

最近,一个由美国弗吉尼亚大学达顿商学院助理教授张之昊领衔的新研究做到了这点,利用的原理你可能也感受过——大脑的“重复抑制”。

我的大脑就是尺

反复看一个字,看久了会忽然感觉不认识,其实就是因为“重复抑制”。当脑在短时间内重复遇到同样的事物时,它的反映每次都会变弱——“累了,随便吧”。就好像大脑对该事物失去兴趣、或者认为信息不重要一样。

看到后面已经不认识nike了…… |logoblink.com

科学家普遍认为,“重复抑制”能够帮助脑更好地关注新的或重要的信息。这种现象能够发生在脑的不同部位,比如处理视觉、声音、注意力和记忆的区域。

利用这种特性,将品牌两两快速显示在被试者的眼前,然后用功能磁共振成像(fMRI),测量被试者大脑的视觉系统中相关部分的活动。

根据“重复抑制”原则,如果先后呈现的两个品牌没有任何相似之处,那么该区域的活动就不会出现重复抑制;如果先后呈现的就是同一个品牌,那么该区域将出现很强的重复抑制效应。

当然,更有可能的情况,是两个品牌略有相似但又不尽相同,这时我们就会看到一定程度的重复抑制,并且还可以根据重复抑制的强度大小,“反推”出大脑认为这两个品牌的相似程度。

研究者发现,在完全没有告诉参与者“要注意品牌是否相似”的情况下(参与者以为自己要做的任务是“看到倒立的图像时就按下按钮”),收集到的大脑反应足以构建出一把“山寨程度衡量尺”。

而这样一把尺子,有望能成为现今普遍采用的问卷证据的试金石和照妖镜。如果问卷证据与通过测量脑活动所推断出的相似程度并不吻合,法官就更有理由怀疑,这样的问卷证据也许有“猫腻”。

山寨品牌与脑科学,看似风马牛不相及的两个话题,这一跨界是如何产生的呢?虽然在商学院工作,张之昊却有着认知神经科学的学术背景。

2017年初,前文提到的范克·范霍伦访问美国,在伯克利加州大学报告了她关于山寨产品的消费者心理学研究,在场的听众里就有张之昊和另一名具有神经科学背景的商学教授——伯克利加州大学的许明。之前在研究工作上从未接触过这一话题的他们敏锐地意识到,法庭上的莫衷一是,也许正是神经科学能够大显身手的机会。

在报告后的交流中,范霍伦也对这一可能性产生了极大的兴趣。在此之后,张之昊和许明又找来了他们长期的合作者,旧金山加州大学的安德鲁·凯泽(Andrew Kayser)教授,他既是一名神经内科大夫,在临床工作之余也是一名活跃的认知神经科学家。在三人对于课题技术路线的讨论中,运用“重复抑制”这一现象来读取大脑中品牌之间的相似程度,正是凯泽的点子。

更有意思的是,在推进这一研究的过程中,他们意外地发现,原来在法学研究中也有人提出了相似的想法:在一篇2018年的论文里,纽约州立大学布法罗分校法学院的马克·巴塞洛谬(Mark Bartholomew)教授指出,神经科学方法也许能帮助法律从业者窥探人们心中对广告、商标等的认知,从而使商标侵权等知识产权诉讼更为客观公正。

抱着找到志同道合者的喜悦,张之昊和许明试着向巴塞洛谬发出了加入研究的邀请,而巴塞洛谬也很高兴有人正在尝试把这一看似天马行空的想法变为现实。此后,巴塞洛谬作为团队里唯一的法学专家,为张之昊等人提供了许多建议,也让这个研究更接法律实践的地气。

“能在这样一个商学、医学、法学复合学科背景的团队里,与同事们互相取长补短,为一个具有现实意义的问题提出创新性的解决方案,是一名研究者最大的乐趣。”张之昊说。

未来,他们走出的这条路还可能扩展到神经法学(Neurolaw)的其他领域。

法律体系资源有限,必须在某处划下分界线,来认定哪些损害是真实存在、值得赔偿的。

随着大脑分析的技术进步,过去“看不见的伤害”,终于可以被看见。一些从前难以划下的线,现在终于可以清晰划下。

fMRI(功能磁共振成像)和 PET(正电子发射断层扫描),可以反映大脑中发生的事件与过程。单光子发射计算机断层扫描(SPECT)、脑电图(EEG)、脑磁图(MEG)扫描等技术,可以侦测出大脑的异常、紊乱和伤害。

都说“公道自在人心”。也许在不久的将来,公道自在人脑之中。

参考文献

作者:游识猷

编辑:翻翻

封面图来源:logoblink.com

本文来自果壳,未经授权不得转载.

如有需要请联系sns@guokr.com