网上转来转去的“怪物”新闻 里的主角其实是在我国长江以北很常见的一个物种,我们常常可以在池塘、水坑、稻田及雨后临时积水区见到它们的身影,有的群众称之为马蹄管子,土鳖子,王八鱼。它们的大名叫做“鲎虫”。

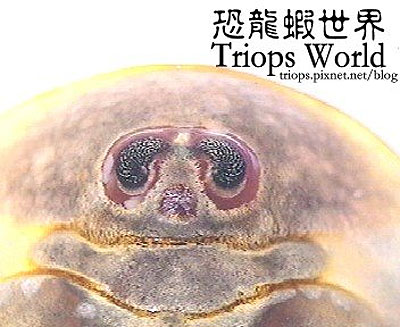

【拍摄于四川的鲎虫新闻图片,正面、腹面照。】

鲎 & 鲎虫

浙闽粤的同学们可能会觉得鲎虫很像是海洋生物鲎,但是仔细看看,它的腹部却又裸露在背甲之外,尾节是一对柔软的尾叉,这点又与鲎的剑尾不同。成年鲎的长度一般都在60cm以上,而最大的鲎虫长度也不过10cm,因此他们被称为虫一点也不过分。尽管它们被叫做“鲎虫”,在分类地位上鲎虫与鲎却是很不同的。

鲎虫隶属于甲壳动物亚门Crustacea,鳃足纲Branchiopoda,背甲目Notostraca,出现于上三叠纪,全世界仅有10余种。仅鲎虫科(Triopsidae)1个科,鲎虫属(TriopsSchrank)和鳞尾虫属(LepidurusLeach)2个属,中国仅报道有鲎虫属。

鲎虫虫体扁平,头胸部及躯干前部覆有一篇盾形背甲,背甲前缘中央可见一对无柄的左右相互靠拢的复眼,两复眼前有一个无节幼体眼。它们身体分节达40节以上,胸肢至少40对,胸部与腹部分界不明显,虫体后端有—对柱状细长分节的尾叉。

【鲎虫的一对复眼和一个无节幼体眼。】

食性 & 习性

鲎虫的食性很杂,或滤食细菌,或刮食沉积于水底的有机腐屑,或捕食水蚤等一些小型的浮游生物,但它们是更偏好荤食的,所以在自然生境中,仙女虾,水蚤,孑孓等等都是它们的猎物。特别指出的是,它们会自相残杀,体型小和刚刚蜕皮的鲎虫是最容易被猎食的。

【正在相互残杀的鲎虫。】

鲎虫主要生活于临时性的浅水体,比如雨后或季节性水体。而在这些水体中,它们通常都是最大最强壮的动物,很少有天敌,因此它们的生活习性和形态变化很小。鲎虫有很多的本领,既会爬泳,又能仰泳。在水底,可以看到它们能够快速的爬泳,身手敏捷;在水面上又能经常看到随水流漂来漂去仰泳的它们。

实际上,经常可以发现它们身影的小水坑是由于大水坑蒸发而逐渐缩小的。一般来讲,鲎虫并不长的一生,约90天的时间,就是在这种大水坑变小水坑,小水坑逐渐干涸的过程中走完的。当它们所在的水坑快要干涸的时候,便会爬向另外一个积水处。在水面练就的仰泳的本领也会在这时候派上用场,它们会躺在稀泥表面快速地摆动游泳足,把稀泥推向四周,形成一个小小的积水圆坑,当做它们的避难所。

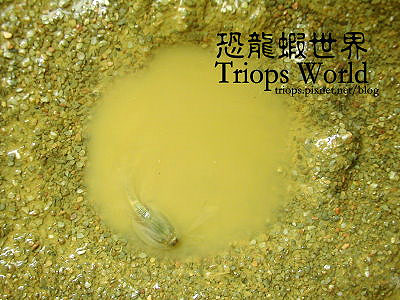

【鲎虫在积水要干枯的时候为自己刨出的圆形小水坑。】

古老的生物 & 脆弱的生命

相信大家最感兴趣的还是新闻标题中的“2亿年”吧,活了这么久的时间,他们是怎样做到的?

的确,化石资料证实鲎虫是出现于3.5亿年前的泥盆纪的古老生物,穿越了这么久的历史长河,仍然能够与我们见面,真可算是当之无愧的活化石。正是由于它们演变的这么缓慢,有人称它们为演化呆滞的类群,也有人称它们为停止参与生命大冒险的生物。达尔文的解释则是把这类生物的出现归因于在它们生存过程中没有竞争。

我们看到的新闻中提到,鲎虫很怕人类对水的污染,在漂满油花、污物的水坑中鲎虫无法生存。有的村民用农药杀灭稻田钻心虫,会发现将鲎虫杀死。有人将鲎虫捉回家养在鱼缸里,一夜过后也发现它们几乎全部死亡,既然他们这么脆弱,又是怎样挺过这3亿年的光景的呢?

鲎虫大多是雌雄异体,两性生殖为主,但特殊情况下也可能雌雄同体,或是进行孤雌生殖。实际上,它们的卵也是有两种:一种是夏卵,这种卵的壳比较薄,产出后便开始发育和孵化;另外一种卵为冬卵,这种卵有着厚厚的壳,在面临干涸的时候,它们会进入“滞育期”,滞育期的卵能够抵御干燥冰冻等恶劣条件,甚至可以帮它们度过几十年的时间。这些特殊的能力很可能是它们能够躲过几个大的地质巨变的重要原因。

【进入滞育期的鲎虫冬卵。】

宠物 & 食物

北方的孩子们经常会在6月前后暴雨过后的水坑中,发现这些与蝌蚪大小、形状都差不多的生命,但善于观察的孩子们还是发现,它们的尾巴不能够像蝌蚪那样摆来摆去,的确,它们的尾巴只能当舵用。另外,看到它们的仰泳姿势,看到它们用那么多对的脚传递食物的动作,包括看到它们抱在一起相互打架,都能给我们带来很多的乐趣,所以市场上、网上会有售卖这些小生命当做宠物。根据目前了解到的情况,买到的是滞育期的卵,需要饲养人精心培育才能孵化出来。用来售卖的品种一般都是可以进行孤雌生殖的,这样即使它们的生命周期很短,它们死后留下来的卵又可以孵化。从而可以持续饲养下去。

据说北美国家的一些居民吃鲎虫,并把他们当做美味。但这个说法目前没有得到可靠的资料证实。如果它们真的有食用价值,将来会不会成为流行食品呢?这也是一件值得期待的事情。

原来这种2亿年前的生物,不过是早有人养来当宠物的鲎虫,尽管也被称为“恐龙虾”,但它们其实是大自然里很常见的小生命。

参考文献:

[1] Fry L.L. & Mulla M.S. (1992) Effect of drying period and soil moisture on egg hatch of the tadpole shrimp (Notostraca: Triopsidae). Journal of Economic Entomology , 85, 65–69.

[2] Maeda-Martínez, A.M., Obregon-Barboza, V., Mavarrete-Del Toro, M.A., Obregon-Barboza, H. and Garcia-Carreno, F.L., (2000). Trypsin-like enzymes from two morphotypes of the ‘living fossil’ Triops (Crustacea: Branchiopoda: Notostraca). Comp. Biochem. Physiol. B 126, pp. 317–323.

[3] McLaughlin, P.A. (1980). Comparative Morphology of Recent Crustacea. W.H. Freeman and Company, San Fransisco, California.

[4] Schram, F.R. (1986). Crustacea. Oxford University Press, Inc., New York.

[5] 薛俊增,堵南山. (2008). 甲壳动物学. 上海教育出版社.

[6] 薛俊增, 方伟, 吴惠仙, 袁林, 王宝强. (2010) 中华鲎虫外部形态结构的初步观察. 四川动物, (2): 209-211.

[7] 陈秉麟,陈曦.(1999). 松嫩平原的活化石一鲎虫. 化石 ,(3):2-3.

[8] 陈秉麟.(2000). 松嫩平原上的鲎虫和蚌虫. 大自然 ,(3):1

| 图片来源: | Chengdu.cn;triops.pixnet.net; McLaughlin, 1980 |

|---|