编辑:地球在科幻电影和小说中曾被无数次毁灭,它遭受的虚拟危机,也映照了人类自身的处境。微科幻陆续放出的“科幻末日——被毁灭了一百万次的地球”系列,将为你解读这些形形色色的末日。

环境末日是一场你我共谋的慢性自杀

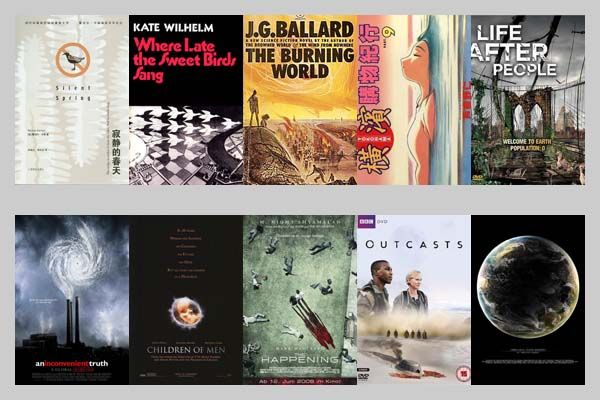

1977年凯特•威廉的雨果奖科幻小说《迟暮鸟语》(Where Late The Sweet Birds Sang)以及30年后阿方索•卡隆的土星奖最佳科幻电影《人类之子》(Children of Men)分享着一个共同的主题:人类丧失了生殖能力。

种族的延续如果失去了保证,没有新生,缓慢的衰老带来的将是一场种族的慢性自杀。一个没有人类的地球,对人类本身而言无疑就是一场末日——事实上这也是迄今为止“末日”的主观定义。

虽然按照美国著名诗人E•E•卡明斯的看法——“生命不是一个阶段,死亡也不是一个插曲。”——这对孕育我们的这颗星球来说其实是无所谓的事情,纪录片《人类消失后的世界》(Life After People)给我们的答案是:地球母亲将很快把我们忘记,所有的荣耀和疤痕都将随风而逝,她自己则只会在接下去的岁月里变得更为生机勃勃。对于人满为患的现在,这种极端的零人口思考方向,也实在无法令人感同身受。

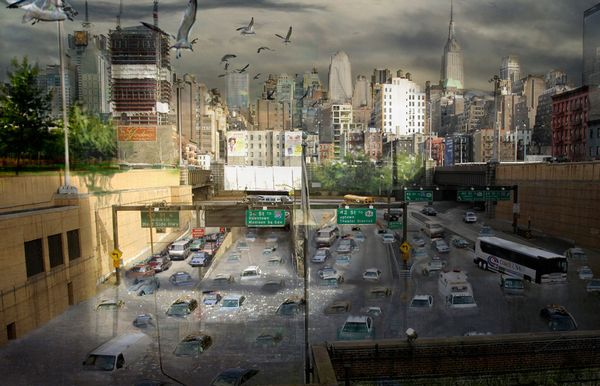

人类消失之后,城市成了人类文明的坟墓。

在盖亚(希腊神话中的大地之神)惩罚我们断子绝孙之前,我们更加感同身受的可能是我们的山秃了、我们的河黑了、我们的星星不见了……20世纪90年代后越来越频繁的厄尔尼诺现象在新世纪的纪录片《难以忽视的真相》(An Inconvenient Truth)的控诉下,俨然让越来越多的人背负上巨大的精神压力,就好像只要你还在呼吸,你就在上调地球的体温。

SPACE新剧《北境》(Borealis)中,两极刚开始融化的北极小镇;《横滨购物纪行》(ヨコハマ買い出し紀行)、《积木之家》(La Maison en Petits Cubes)以及或由AMC搬上电视屏幕的金•斯坦利•罗宾逊的“火星三部曲”(The Mars trilogy)中,地球上因两极融化而被淹没在水底的那些文明城市们;还有即将被迪士尼搬上大荧屏的凯特•弗斯的《黑暗生活》(Dark Life)中,人类已经在海底扎根的另一种水中都市。仿佛那些罗马的建成都有你一砖一瓦的贡献,这么一想,你不觉压力更大了一点?

这些作品表现了形形色色的环境末日。

也许每个人都了解到《圣经》中大洪水终将再临,但那却不是轰然巨响的大浪,而是叹息般的缓缓涨潮所带来的永无止尽的潮水。大概任谁也不会料到最后吞噬我们的竟是这样悄无声息的洪水。

但也不得不说,就这里的例子,人类对自己一手造成的末日,实际上更擅长于浪漫主义的诗意演绎,毕竟对于个体来说,相较整个种族的存在长度,现实也确实是场去死的漫漫征程。

两种态度:积极?消极?

在现实主义方面,《迟暮鸟语》中提及的雷切尔•卡森的《寂静的春天》(Silent Spring),无疑代表着环保主义大潮的第一个春天的到来,二者共同呼吁着我们应该做点什么:人类对地球的所作所为无疑是一场最终害人害己的漫长谋杀,也许在你做点什么之前,结局就已经决定了,纵然如此,你仍需要去做你该做的。

雷切尔•卡森在《寂静的春天》中引用济慈的诗句和E•B•怀特的话语来作为开场,其中引用怀特的部分是这样的:“我对人类感到悲观,因为它对于自己的利益太过精明。我们对待自然的办法是打击并使之屈服。如果我们不是这样的多疑和专横,如果我们能调整好与这颗行星的关系,并深怀感激之心对待它,我们本可有更好的存活机会。”

与这种积极的态度截然不同的另一部分居安思危的环保人士,诸如宫崎骏,则是这样的想法:“我希望再活30年。我想看到大海淹没东京,NTV的电视塔成为孤岛;我想看到曼哈顿成为水下之城……我对这一切感到兴奋。金钱和欲望,所有这一切将会走向崩溃,所有这一切将被绿色的杂草接管。”

也许像宫崎骏这样的人,他们才更像是盖亚的一部分,他们的态度近似于“世界的毁灭并非轰然巨响,而只是一声叹息”,一切已注定了毁灭,“事事分崩离析,中心不再凝聚”,结局早已无法更改;而剩下的只不过是高举旗帜、试图有所作为但明知永远不可能治本的喧嚣主流价值——意味着所有的行动将随时被时间所左右。

雷切尔•卡森1962年起程的环保运动为现在的我们带来了DDT的禁用,带来了限塑令,带来了地球一小时(Earth Hour)……但有多少仍是流于表面功夫:DDT早已被重新启用(2006年),人们还是一如既往喜欢塑料袋,地球一小时则更像是场行为艺术。问题永远不在于建议是否被严肃贯彻执行,而是意识观念是否能在一代代人中成型,而是意识到我们的存在便是伤害本身,而是意识到我们的自我毁灭倾向,一切只在于对待习惯的态度,剩下的只是对业已造成、以及即将到来的损坏的亡羊补牢。

美剧《史前新纪元》中,人类因环境恶化去白垩纪开辟新的殖民地。

但是,面对,毫无疑问从来不是件容易的事。到了最后一刻,所有的美德便都逃逸,反倒可能是一种逃避的意识占了上风:诸多近未来题材作品,像动画《魅影巨神》(The Big O)、《死亡代理人》(Ergo Proxy)、《未来都市》(NO.6)中那样打算给自己的城市罩个穹顶的想法不在少数;BBC剧集《地球浪子》(Outcasts)中的2040年代,人类则飞向了邻近星系展开外星殖民;更甚者,FOX剧集《史前新纪元》(Terra Nova)中的2140年代,人类则干脆通过时间旅行回到8500万年前的白垩纪开垦殖民地。

站得越高,责任越大

如果能置身事外的话,地球之于我们就是垃圾篓,或者是可以随时切换的外环境,就像是衣服。但就目前的情况看来,我们尚不可能逃离这个赖以生存的容器,我们倒是可以反客为主将它视作自己躯壳宇宙的一部分,那么维持内环境的相对动态稳定性便是不可忽视的功课。

英国科学家詹姆斯•洛夫洛克提出的“盖亚假说”,把地球上的生命体和非生命体看作是一个可互相作用的复杂系统。那么保持自稳态、维持盖亚的内环境稳定(homeostasis),无疑是我们作为地球首脑的天职;我们都自诩为万物之灵,但如果器官们持续衰竭下去,就算我们把自己改造成了缸中之脑,永远还是会有一个砸缸的少年候在一旁时刻提醒着真正的困境——正如爱因斯坦所说:没有蜜蜂,人类最多活四年(嘿, 这其实是个谣言! 蜜蜂对地球生态的影响存在于别的研究中)——一个过度复杂的体系意味着平台的极度依赖,意味着毫无疑问的脆弱性。

在M•奈特•沙马兰的《灭顶之灾》(The Happening)中,这个盖亚释放某种看不见的毒素,正如历史中周而复始的瘟疫,这一次只是剧毒的清风一阵阵,风掠过,人被肃清。要是因为过度纵欲而被自己的免疫系统干掉,那该是件多么令人尴尬的事情啊。