美国加州大学洛杉矶分校的生物学家充当了一把“演化神探”,他们研究了来自中美和南美洲、跨越至少2400万年演化道路的129张雄性灵长类动物的脸后,得出了一些有趣的结论,报告发表在《皇家学会会报B》(Proceedings of the Royal Society B )上。

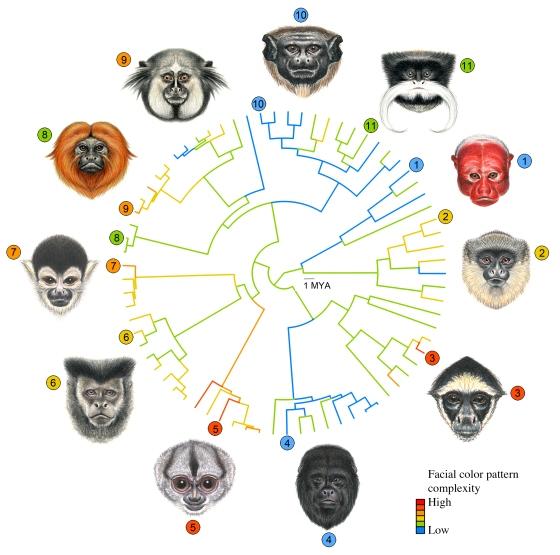

各种新大陆猴的面孔迥然相异,“脸”是如何演化的,其中有哪些主导因素?这一直是一个演化谜题。研究者将这些形形色色的面孔分为14个区域,标记每个区域毛发和皮肤的的颜色,研究它们的模式和解剖结构,并给出一个“面孔复杂度”指数,从而探索灵长类的面孔的演化路径以及它们的社群体系;为了确定面孔和环境的关系,研究者分析了栖息地的分布以及光照和温度的影响;研究者也利用统计方法来解析灵长类族群的分化和演化历史。结果发现,越是生活在较大的群体内的物种,它们的面孔就越单一和清晰,研究者认为这与它们利用面部表情进行沟通的能力有关,更加清晰的长相使得灵长类更易表情达意(以往的研究已经发现长着胡子的灵长类动物,如图中的11号和9号往往是面无表情),人类就长了一张足够清晰的面孔,有利于我们分辨他人的表情。

这也许和一般的猜想相反:难道不是面孔越复杂越能区分群体中的个体吗?实际上,在更大的群体中生存的物种彼此会更加接近,这时面部表情就成了非常重要的分辨手段;研究者同时发现,如果栖息地中关系紧密的物种越多,灵长类的面孔就越复杂,不论族群大小,这是为了与其他物种进行区分。居住在赤道附近的灵长类毛发和皮肤颜色深,潮湿环境和密林中的灵长类的鼻和嘴附近区域的颜色则更深,寒冷环境的灵长类则拥有更长的面部毛发。

这项研究是从演化压力角度研究面孔多样性的良好开端,也有利于研究人类的面部表情。

| 编译自: | sciencedaily网站1月11日 |

|---|---|

| 导读者: | daiwq |

| 原文: | 请看这里 |

| 图片: | University of California - Los Angeles |

(果壳环球科技观光团微博 http://t.sina.com.cn/guokrdigest )