菊石是软体动物门头足纲菊石亚纲Ammonoidea动物的统称,这是一类已经灭绝的海洋生物。它们自早泥盆纪兴起,历经多次大规模灭绝事件,最终在白垩纪末期随恐龙一道退出自然的舞台。这类曾称霸古生代和中生代海洋三亿多年的生物,我们如今只能从残存的化石中窥探它们曾经的风采。

菊石化石。图片:Takkk / wikimedia

菊石,从神话和传说中走来

对于菊石,现在的非专业人士不一定知道太多详细的概念,毕竟它已经灭绝6500万年之久了。对脑洞更大的古代人来说,更是无法给地层里出现的各种菊石化石一个合理的解释。久而久之,菊石就蒙上了一层神奇的色彩。

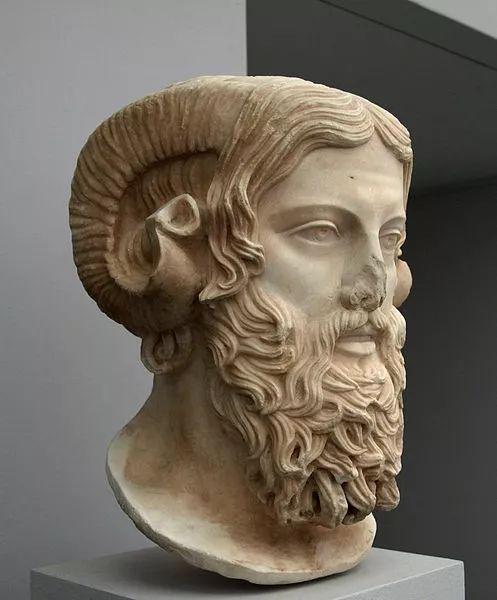

埃及有一位被称做阿蒙(Ammon)的神,希腊人则称之为宙斯阿蒙(Zeus Ammon),他的头上长着一对山羊般的犄角。欧洲地区的中生代菊石化石非常丰富,人们发现挖掘出来的菊石很像Ammon头上的羊角,他们认为这里的菊石很可能就是Ammon神头上的犄角变成的,于是就用Ammon神的名字来命名这类石头。这便是菊石亚纲Ammonoidea名称的由来。

长着羊角的Ammon神。图片:Dan Mihai Pitea / wikimedia

走进一只菊石

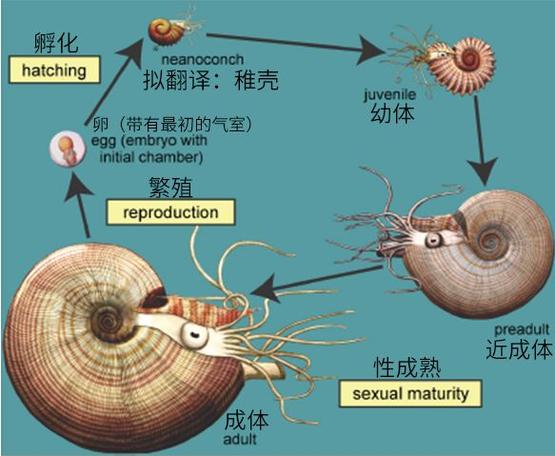

抛开神话的加成,让我们认真地走进菊石的内心,了解这位前辈的生活。菊石有着多种多样的外壳,不论外形如何,它们都会经历由小到大的历程。小的菊石最初拥有的壳叫做原壳,随着菊石不断长大,内部的软体不断地向前分泌新的壳壁,同时向后面分泌横向的隔壁。

菊石的生命周期。图片:De Baets. et al. / Paleontology Online(2016)

隔壁将贝壳空间分隔成许多个小房间,菊石的软体只住在最外边的一间,这间就叫做住室。而里边许许多多的小房间就叫做气室。气室里面可以填充气体和水,用来控制菊石的浮沉。科学家通过计算发现,如果气室中只有气体,菊石就会漂浮在海面。如果在气室中装载20%体积的海水,菊石便可以像潜艇一样,在海中实现悬浮。

可以看到一个个气室。图片:John Alan Elson / wikipedia

缝合线点缀的精美

想到菊石,大家脑海里的印象可能还是它们的近亲鹦鹉螺的模样,而且一般很难说出它们和鹦鹉螺的具体区别。确实,一些菊石和鹦鹉螺一样,有着锥形(化石)、角形(化石)或螺旋形的外壳,并且在外壳内部也有着分隔而成的气室。单单观察外形,似乎很难将它们区分。

帕劳鹦鹉螺Nautilus belauensis。图片:Profberger / wikipedia

区分菊石和鹦鹉螺的关键在于缝合线。前面提到菊石和鹦鹉螺的壳内有许多气室,这些气室靠隔壁分隔开来。隔壁与壳的内面相接触的线就是缝合线了,这是壳内部的一个特征,只有在外壳表皮被剥落时,我们才能观察到它。与鹦鹉螺的缝合线相比,菊石的缝合线一般更为复杂和华丽。

鹦鹉螺的剖面(左)和菊石化石的剖面及外表面(右)。图片:Chris 73;Ra'ike / wikimedia

然而,菊石的缝合线并非一开始就如此精美复杂,如果将不同时期的菊石放在一起,我们或许可以发现其中演化的规律——早期的菊石缝合线较为简单,随着时间越往后缝合线越复杂。在演化的历史长河中,更加复杂的缝合线增加了菊石外壳的强度,为菊石能在海中生存增添了重要的砝码。

泥盆纪早期出现的棱菊石目Goniatite 物种。图片:Ghedoghedo / wikimedia

晚二叠纪至三叠纪出现的齿菊石Ceratitic。图片:Drow_male / wikimedia

白垩纪的克利翁菊石Cleoniceras。图片:Drow_male / wikimedia

作为一种称霸海洋长达三亿多年、在几次大灭绝事件中得以保存有生力量的生物,它们的诀窍可不仅仅是增加缝合线的复杂程度这么简单。随之发生演化的,还有它们外壳的形态。

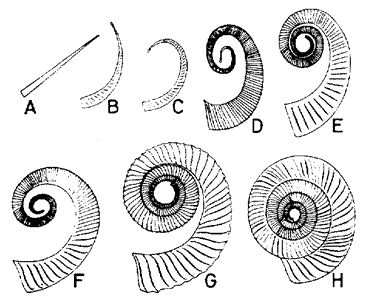

目前的研究认为,菊石亚纲由鹦鹉螺亚纲经杆石亚纲演化而来。在不断的演化过程中,它们的壳的形状也在发生着变化。如果能回到鹦鹉螺出现的时代并一路观看它们的演化历程,你应该就能看到它们的壳是怎样被一步步“掰弯”的。

菊石类壳形态的演替,外壳一步步地卷曲。A. 扁杆石Lobobactrites , B-C, Cyrtobactrites D-F Anetoceras (Anetoceras), G-H Anetoceras (Erbenoceras)。图片:palaeos.com

被“掰弯”可以换取移动速度上的好处。研究表明,随着壳盘旋的程度的增加,游泳速度也在不断增加。

菊石的真面目

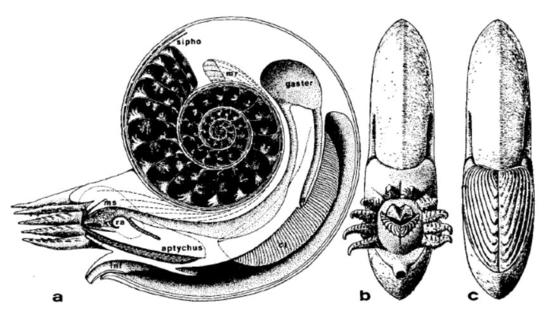

菊石贝壳的化石分布非常广泛,在世界各地都发现了大量的菊石化石,但它们的组织样品却留存甚少。因此,科学家们只得依据其贝壳化石的结构,并参考现代鹦鹉螺的样子来复原菊石。复原后的菊石拥有头足类标志性的腕、角质喙和漏斗。复原后的形态介于鹦鹉螺和现代的蛸亚目之间。至于它们的真面目是否确实如此,恐怕只有去问问恐龙了。

侏罗纪菊石化石软组织的尝试性重建。图片:Dzik, J / Acta Palaeontologica Polonica(1981)

一种菊石的复原图。图片:Nobu Tamura / wikipedia

分布广泛且数量可观的菊石,不仅是各类古生物爱好者追逐的宝藏,也是地质学家的得力助手。

通过计算菊石壳体结构的强度,地质学家可以推算出化石发现地曾经的水深数据。此外,菊石因其进化速率快、个体寿命短,存在于许多海相沉积岩中、相对常见且易于识别、世界性分布的特点,可用于精确的地质断代,可区分小于50万年的地质时间间隔。

最大的菊石Parapuzosia seppenradensis,直径预计可达到2.55m。图片:Gunnar Ries / wikimedia

菊石已经离开6500万年了,但这些曾经的海洋生物留存下来的化石,仍然给我们这些“后来者”指示着它们曾走过的路,并诉说着那些沧海桑田的故事。

本文是物种日历第4年的第227篇文章,来自物种日历作者@Sundayhao。

日历娘の广告时间

你也想“玩”化石?

别怕,这不是古生物学家专属。

打开这套化石挖掘玩具,

你也可以亲手挖出恐龙化石!

中国恐龙第一人邢立达联合出品

敲开地层,就能穿越三个地质时期

9种超逼真化石,

带你认识神秘的古生物!

更有趣味AR互动和科学在线课程

满足你的好奇心,玩乐中就能学知识!

快长按二维码

坐上恐龙时空机!

物种日历

微信号:GuokrPac

当岁月凝结成文明

当我遇见你

有话想说?长按二维码关注我们,来留言吧

日历娘今日头像

鹦鹉螺科 大脐鹦鹉螺

本文来自果壳网,欢迎转发,谢绝转载

如有需要请联系GuokrPac@guokr.com

戳原文就能

体会考古的乐趣!