一个疾病的消亡史

1979年8月,河南开封防疫站。

张绍武和程富川把手伸进笼子,蚊子盘旋着靠近,终于落在前臂,开始吸血。

蚊子吸饱血后,他们马上将其解剖,观察唾液腺,确认它携带了疟原虫。

这是二人主动感染疟疾的开始。

潜伏

二十世纪七八十年代,全国疟疾高发,河南更是重灾区,最高时一年患病人数能有1000余万。

控制疟疾势在必行,但当时河南的防疫人员遇到了一个问题。疟疾由蚊子传播,也就是说5-10月有蚊子时,才会有疟疾传播,然而防疫人员却发现,从11月到第二年的5月,本应是非传播时期,却还是出现了很多病例。

有人提出,或许有些疟原虫潜伏期很长。

但潜伏期到底多长?大家都不知道。已患病例并不是理想的数据提供者,因为很难追溯他们何时被咬、被咬几次、是首次发作还是复发。想在动物身上做实验,又找不到很好的动物模型去模拟人患疟疾的情景。

于是就有了开头那一幕,以人试蚊。

当时河南流行的是间日疟,一般来说潜伏期只有1-2周左右,但没想到张、程被咬后,只在短期内感到有些不适,并无其他疟疾症状。漫长的等待期开始了。

1980年6月,程、张二人相继发作,潜伏期分别为312天和323天。然而,程、张二人感染后仍在疟区工作,无法排除被其他蚊虫叮咬后发作的可能性,中山大学的研究者黄建成就跑去河南主动感染,之后再回广州,不在疟区活动,321天后,黄建成发作。

三个人的潜伏期均超过300天,他们的感染到发病的数据互相印证——确实有长潜伏期疟疾。

但实验到此还没结束。

疟疾治疗不彻底时,容易出现复发,为了观察复发周期,研究者们发作后都没有服药。程富川复发时,体温已达41.4℃。在他服药治疗的前一天,为了培育下一代携有长潜伏期疟原虫的蚊子,他又一次主动喂蚊,这次数量更多——足有335只中华按蚊。而这些感染的蚊子,又被拿去叮咬其他研究者,反复验证结果。

终于,问题研究清楚了,确实有长潜伏期间日疟,复发周期有长有短。

彼时中国抗疟工作已进行了20年,但防控成果常有反复,有研究者认为,这或许就跟长潜伏期间日疟有关。因为过去的措施,主要针对短潜伏期间日疟有效,无法控制长潜伏期间日疟。

这个发现意味着,服药的策略应适时调整。

冰山一角

一个关于疟疾的谜被解开了,相应的防控措施也跟上了,但这只是疟疾研究中的冰山一角。

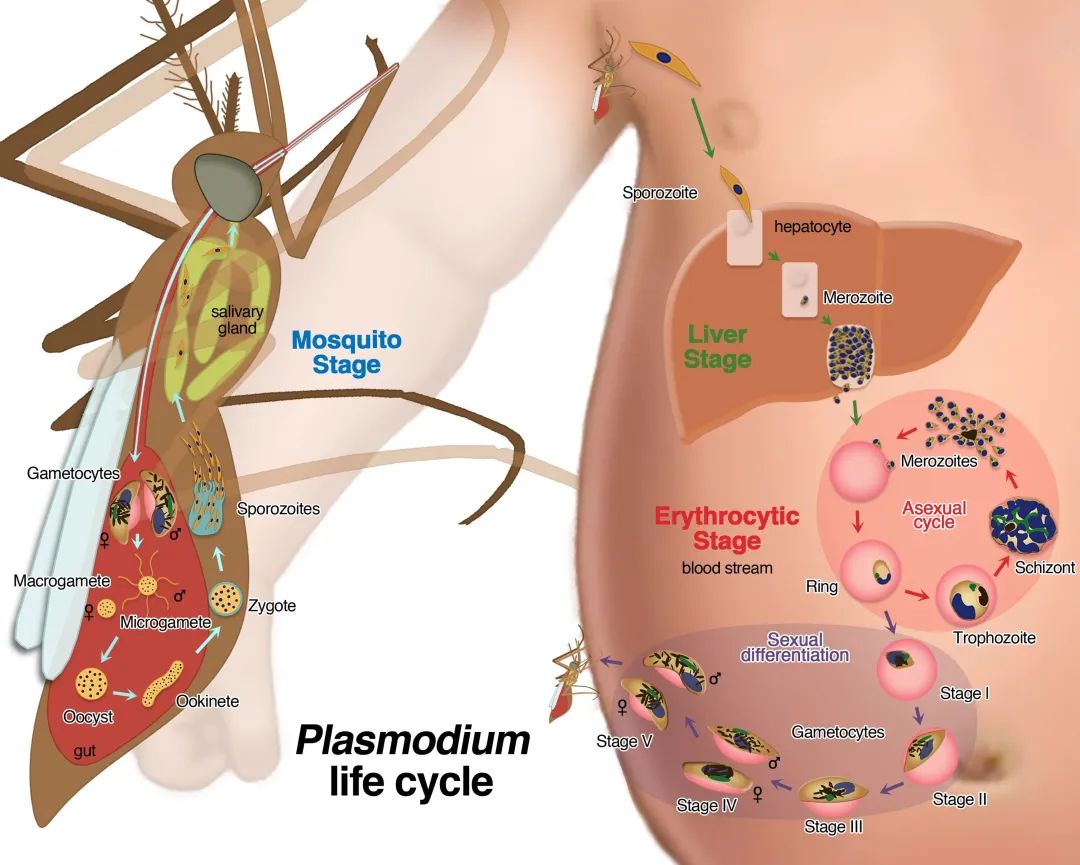

很多年后的今天,我们知道疟原虫有极其复杂的生活史:当疟原虫进入蚊子胃部,它的雌雄配子体会结合成合子,而合子会钻入胃壁,形成卵囊,卵囊又会发育成子孢子,入侵蚊子的唾液腺,等蚊子叮咬人时,子孢子会随着蚊子的唾液进入人体。约30分钟,子孢子就会入侵肝细胞,发育成裂殖体,而裂殖体又会入侵血红细胞,增殖几代后,部分裂殖体会发育成雌雄配子,如果此时蚊子再来吸血,就会吸入疟原虫的雌雄配子,开始新一轮传播。

疟原虫生活史 | Wikimedia Commons,Le Roche Lab, UC Riverside / CC BY-SA 3.0(https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)

哪怕在如今看来,这套系统已足够复杂,对当年的科学家来说,更是一大团迷雾,需要一点点侦破。

况且,研究疟疾远不止疟原虫,传播疾病的媒介按蚊也很关键。从什么蚊子会传染,传染力有多强,到分布范围、孳生习性、栖息习性、飞行距离,都要研究。

而这就要求研究者深入到蚊子出没的地方。住在村民家是最基本的,为了找蚊子,牛棚、猪圈、鸡窝更是要长期蹲守,有的研究者发现水井底有蚊子,就吊个桶子,人随木桶下到井里去捉。

最熬人的是监测蚊子密度。为了准确模拟人在环境中可能被叮咬的次数,研究者一般采取“人诱法”。“人诱法”至少需要两人,一人坐在双层蚊帐的内帐当诱饵,蚊子可以钻过外帐,落在内帐上,另一个人则负责抓内帐上的蚊子,每小时抓一次,连续一通宵。

有人抓蚊,还有人放蚊子——为了研究飞行距离。

当然,不是放了蚊子就完事了,放了还得抓回来。放飞后,研究者在四周500-1000米范围内,每隔100米放一盏诱蚊灯,然后再把诱蚊灯捉住的蚊子拿回实验室,看看放的蚊子到底能飞多远。

诱蚊灯 | Wikimedia Commons,ZooFari / CC BY-SA 3.0(https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)

这些看似细微的知识点,对于疟疾有效防控至关重要。

比如,对蚊子的飞行距离有一个掌握后,如果出现疫点,防疫人员就知道处置范围。不需要大规模地杀蚊,只要在风险范围内,进行药物滞留喷洒就可以。知道蚊子的生活习性后,就可以有针对性地防蚊,嗜人按蚊喜欢吸人血,吸血后喜欢留在室内,就可以采用室内挂蚊帐和喷药等方法,而中华按蚊则喜欢牲畜血,主要在室外,所以很难控制,只能把重心放在根治患者上。

可以说,整个抗击疟疾的战役中,研究者提供了不可或缺的弹药。

政策制定者的智慧

在研究者的努力下,我们对疟疾的了解越来越全面,也越来越具体。但更重要的是接下来的一步:如何根据现有知识和实践,科学地制定防控策略。

回顾中国70多年的抗疟史,主要的策略其实只有两类:控制和消除。

控制策略的目标,是降低疟疾发病率和死亡率,直白点说,就是当死亡率、发病率低于一个数时,就不再将这个疾病作为重大公共卫生问题。

而消除策略的目标,是阻断传播,让本土感染病例清零。

那么,如何判断应该使用哪个策略呢?主要看这个地区有多少病人,又有多少卫生工作者能应对报告每一个病人。建国初期,中国每年疟疾病例高达3000万人,而全国的卫生技术人员只有50多万,能参与疟疾防控的人更是少之又少。

这种情况下,控制策略是唯一的选择。

当几千万人、几亿人都处于疾病的感染威胁之中时,最经典的,也是最有效的控制策略就是全民服药(MDA),无论有没有症状,都先吃上抗疟药,不让疟原虫有在身体繁殖的机会。

开展人群服药 | www.ipd.org.cn

在早期,疟疾流行季,全民服药确实要求覆盖大面积人群,但是,随着卫生体系的建设和流行病学的发展,全民服药逐渐转向了小范围风险人群服药。别小看这个转变,它不仅要政策制定者的智慧,还需坚定的勇气加持。

这个转变,最开始发生在安徽。

2006年,安徽省出现了疟疾反弹,确诊7950例患者。在此之前,安徽已经连续十年没有大规模疟疾疫情,因此无论是药物资源、村医的诊断意识,还是基层的卫生网络都已跟不上。这种情况下,全民服药很难达成。

如何在有限的人力、物力下,做好疟疾防控?安徽省疾控中心的王建军,结合当地具体生态,划定100米以内风险范围,提出风险范围人群服药策略。

然而,在推行过程中,难免还是会遇见阻力。有的基层管理者因为对疾病没有科学的认知,坚持认为全民服药效果更好。“表面上想是有道理,肯定范围越大、人数越多,效果就更好,但其实人群范围大了之后,不该服药的人分散了防疫工作者的精力,而且还浪费了大量的药品。”

为了证明风险范围人群服药的效果,王建军顶着很大的压力,带领团队在很多村子开展实验,有的采取全民服药,有的划分风险范围。幸而,良好的实践数据,终于让小范围风险人群服药措施得以推广。

当然,除了服药,想控制疟疾,防蚊、灭蚊也很关键。与此同时,要取得群众的配合,还要开展健康宣教。在各种策略结合之下,中国的疟疾发病率很快就降低到万分之一以下,这时候,消除策略被提上了日程。

与控制策略不同,消除策略的主要目标就是让传染源清零,经历过新冠疫情的人,一定很快就能理解这个策略的核心——与时间赛跑,一定要在发生二次传播前,追根溯源,拔掉传染源。

消除策略中,最广为人知是“1-3-7”工作规范, 1是指发现疟疾病例后1天内报告,3是指三天内要复核病例,对病例进行流调,7是指7天内处置疫点,看看有没有其他潜在患者,有没有传播媒介,如果有,要进行针对性处理。

“1-3-7”工作规范 | www.ipd.org.cn

这三条,看上去是枯燥、刻板的工作规范,但如果你知道背后的故事,就会感叹,政策制定者并非坐在办公室,一拍脑袋,就写下了条条框框。每一条规定,背后都凝聚了对科学知识和基层防疫的深刻了解。

江苏省寄生虫病防治研究所曹俊介绍:“当时说要消除疟疾,我们就想,不光要监测疾病,还要有及时的响应方法,所以提了几个核心问题:发现病例后,要问这是不是真病例?病例从哪来?这个病例会不会传播?阻断传播应该干什么?”

而“1-3-7”的每个环节,就是在一一回应这几个核心问题。

那么,为什么是“1-3-7”,换几个数字可不可以?曹俊的导师,同时也是消除疟疾专家组的组长高琪解释:“其实现在已经有了,比如柬埔寨就改成了1-3-5,尼泊尔在尝试1-5-10。我在给东南亚国家培训时就讲了,时间是可以变的,关键是要在两周以内。为什么?因为疟疾传播需要通过蚊子,蚊子咬了病人后,疟原虫进入蚊子体内,至少需要两周时间,才能让蚊子具有传染性。”

正是因为掌握了这“两周”的窗口期,了解了传播规律,专家才提出了“1-3-7”工作规范,而数值的选择,主要是考虑中国幅员辽阔,给基层防疫人员留足时间去处理。

2013年,“1-3-7”工作规范在全国范围内推广。8年后,世界卫生组织宣布,中国通过消除疟疾认证。在这场胜利中,政策制定者就像装载弹药的武器,起到了关键性作用。

执行者的担当

然而,政策制定得再好,但要推行下去,起到作用,关键要看执行的人。如果说研究者是弹药,政策制定者是武器,那执行者就是端着枪的人,在战场上厮杀。

从建国时期的赤脚医生,到后来防疫站的卫生工作者,是他们一代一代的努力,中国抗疟才取得今天的成就。可以说,中国消除疟疾的历史,也是基层公共卫生进化史。

全民服药时,防疫人员要下到村里,送药上门,农村人起得早,四点多就要出去打工,防疫人员要赶在四点前就把药送去,而且为了确保药服到位,防疫人员每天都要送一次,看着病人吃下去。

他们的艰辛不易,已不必赘述。

在这场消除疟疾的战争中,更需要被讲述的,是执行者的担当。要知道,政策虽有顶层设计,但执行者可以麻木、无脑地跟随,也可以因地制宜,科学地、创新性地去执行。

安徽省疾控中心的王建军,分享了一则执行时的故事。有一次他去一个村庄,调查疟疾风险范围,遇见一个50多岁的疟疾患者,去他的家里一看,得出一个结论:患者喜欢打麻将。患者觉得很神奇,说你怎么知道我喜欢打麻将呢?王建军说,我不光知道你喜欢打麻将,还知道你在哪儿打麻将。这下患者更惊奇了,你我素不相识,你怎么会知道我在哪打麻将呢?

打麻将 | Flickr, Audrey / CC BY 2.0(https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/)

虽然听上去有点神叨的味道,但其实,这完全基于科学的推理。王建军解释,患者住的地方周围全是麦地,没有清澈的水体,就没有孳生中华按蚊的条件,不应是风险区,换句话说,他应该不是在家里感染的疟疾,而当地的农民晚上喜欢打麻将,所以王建军推断,患者一定是在别人家打麻将时被感染了。为什么能推断出他在谁家打呢?这就要结合对村子和蚊子的了解,哪里有水源,蚊子孳生地在哪,蚊子能飞多远,谁家处于什么位置等信息,最终判断出风险区的范围。

在这个故事中,有一点值得深省:如果图省事儿,防疫工作者完全可以简单地认定患者家周围100米内是风险范围,但这种草率和轻慢,将会把真正的风险区掩盖。又或者,防疫工作者也可以一刀切,认为整个村子都是高风险,但这样又会浪费药物资源,也无法取得公众的信任。

要想把一个好的政策执行到位,需要的素质太多了。要有扎实的基础知识,对当地的深入了解,最关键的是要有耐心、有担当,真正想做好这件事,而不是盲目地完成任务。

河南开封防疫站的尚乐园,是开篇提到的张绍武的同事,他这样介绍那一代人的心理:“那时候没想过做这个事儿多高尚,只是一种中国人的感情,热爱自己的人民,全心全意地去做。”

读到这,如果你看的仔细,或许会产生一个疑问——从研究者,到政策制定者,再到执行者,好像有同一批人反复出现?

其实这就是中国经验中,非常宝贵的地方。研究者并不是坐在实验室里,做不切实际的研究;政策制定者也并非高处庙堂之上,不懂现场实情;而执行者也不全是知识储备不足的基层。

这三种身份是彼此流动的,没有森严的壁垒,拿着枪的人,也是枪、是弹,正因如此,才能形神合一,才能让研究很快转化,变成行之有效的现场防控措施。

很多年后,去非洲支援的中国防疫专家发现,这种研究到执行的快速转化,正是非洲缺乏的。非洲本土其实不乏在欧美接受高等教育的人才,但他们回到非洲后,更多地是在实验室或办公室里,沿袭欧美的理念和策略,而没能将研究转化成可以落地的政策和措施。

贫穷的附加伤害

中国成功消除疟疾,还有一个在主流的报道里很少提及,但很多一线抗疟工作者都强调的因素——消除贫困。

有人说,疟疾是一个穷病。确实如此,随着贫穷问题的解决,卫生条件转好,城市化的普及,许多地方的疟疾问题就迎刃而解了。

曾经有人问江苏省寄生虫病防治研究所的高琪:如果北京出现了一例输入性疟疾,怎么办?风险范围会多大?

生活在疫情影响下的我们,看到这个问题可能就会一阵心惊,人口密度这么大的城市,那不是一传十、十传百,很开就会蔓延开?

但高琪的回答令人深思:“其实,首先应该问这个地方要不要处置。北京城市中心区周围没有中华按蚊孳生条件,城市下水道水体乌黑,而中华按蚊需要清澈、水体流动平缓、有太阳又不太晒的地方,在北京可能只有几个公园有这样的水。”

在许多大城市,疟疾其实没有孳生的土壤。即使有一两个输入性病例,建设良好的卫生系统也能及时反应。而贫穷的另一个附加伤害,恰恰就是公共卫生系统的落后。

疟疾盛行时,高琪遇见的一个村医,向他展现了基层医生的困境。“村医说,当时见了病人,第一句话就问口袋里有没有钱,有钱就打一针,烧很快就会退,但隔一天就会再烧,烧了再来打。愿意多花钱的话,就打好药,一针下去一个月都不发烧了,但一个月后会反复。实际上,前面给病人打的就是退烧针,不能治病,而好药是奎宁针,能控制症状,但不能把疟原虫全部杀死,一个月后会复燃。医院为什么这么做?因为他们是靠病人吃饭的,消除了疟疾,没了病人,他们也就没了收入来源。”

所以想消除疟疾,农村公共卫生项目一定要有资金,要让参与的村医获得报酬,才能激发他们的积极性。

不要小看钱的作用,河南疾控中心的张红卫分享了这样一个数据,2003年河南疟疾出现反复,为了激励基层人员做防疫工作,通过全球基金的支持,给基层发放了10元一天的补助。哪怕是在二十多年前,10元的激励也算不上丰厚,但就这一点刺激,就把基层的积极性提高了,病人的发现、管理都有显著提升。

虽然落在每个人身上的疟疾资金不多,但加总起来,实则数目庞大。从2003年到2013年,全球基金总共支持了中国1.14亿美元疟疾专项资金,与此同时,中央财政也在逐渐增加疟疾防控经费,从2006年的2400多万元,增加到2012年的1.2亿元。随着疟疾清除工作进展顺利,中央财政资金虽有下降,但也保持在千万级的投入。

也许你会好奇,中国不是已经疟疾清零了吗,为什么还要投入这么多资金呢?

因为在中国之外,疟疾还在肆虐。中国每年面临着2600~3000例左右的输入性疟疾病例。如果资金停止、专家队伍散了,一颗火星进来没被及时发现,就有可能形成燎原之势。

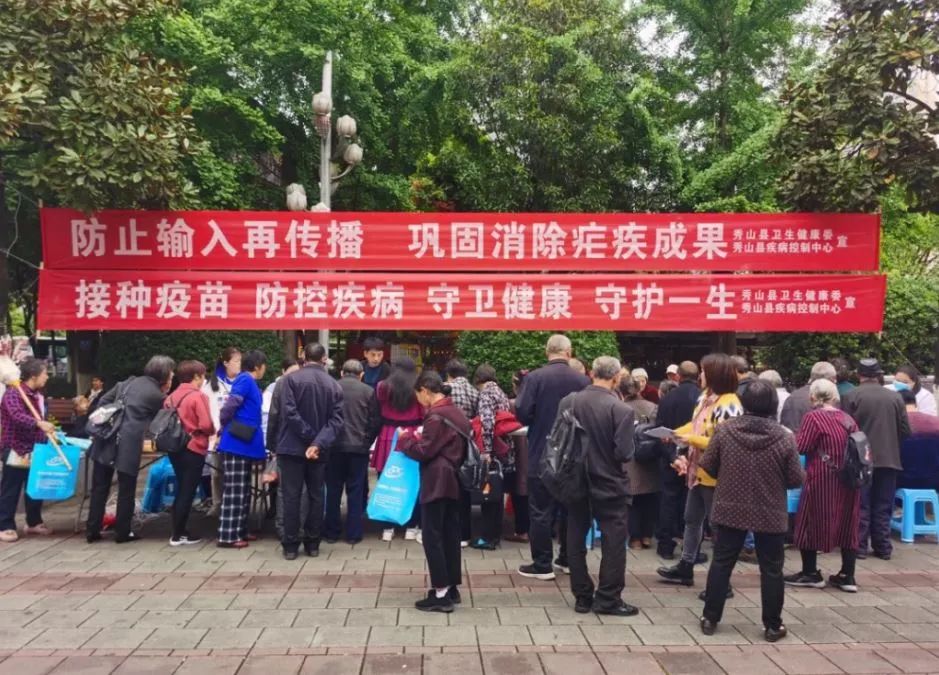

防止疟疾输入再传播的活动 | 秀山健康

保证经费充足,对中国来说问题不大,疟疾防控经费在中央财政的整体预算中,并不起眼。

关键是怎么让专家队伍保持对疾病的敏感性。中国本土已没有病例,也没有携带疟原虫的蚊子,专业人才对疟疾的认识,不能总是停留在教科书或者历史书上。

有人把目光看向了非洲。

中国的经验

据世界卫生组织统计,2021年全球有2.28亿疟疾病例,其中95%的病例发生在非洲,中国大部分输入性病例也来自非洲。这是一片疟疾盛行的大陆,高温、雨季、贫穷、战争、蚊媒复杂,可以说具有一切孳生疟疾的土壤。情况之复杂,比起建国之初的中国也不遑多让。

如果中国的专家和经验,能在非洲发挥作用,那就不仅能锻炼人才队伍,还能从根本上减轻输入性压力,但更关键的是,作为人类命运共同体一份子,援助非洲也是帮助中国自己。

新冠病毒让我们更清晰地认识到,疾病没有国界,在交通、贸易极为发达的今天,疟原虫从非洲来到中国,只需要一趟十几个小时的航班。面对传染病,没有一个国家能独善其身。

但是,中国的经验能否照搬到非洲?

或许很难,疾病防控不是单纯的医学问题,它还涉及到社会、经济、政治、文化等很多方面,需要科学、政策、人的智慧和资金的配合,一定要因地制宜。

中国的经验要帮助非洲,首先就得了解当地的实际情况。

2015年,中疾控寄生虫病所、英国国际发展署、坦桑尼亚依法卡拉卫生研究所合作,在坦桑尼亚的鲁菲季地区开展试点。中英坦三国的专家联合开展基线调查后,很快就意识到坦桑与中国的不同之处。

最大的不同是传播媒介。在中国流行的传疟蚊主要是中华按蚊,而坦桑是冈比亚按蚊,后者比前者的传播能量大50~100倍,这意味着被冈比亚按蚊咬一口,患疟疾的风险要比被中华按蚊高50~100倍。而且,因为坦桑位于赤道以南,常年气温较高,还有两个雨季,全年都适合蚊子繁殖,没有休止期。再加上,当地人喜欢户外活动,打鱼、去露天市场买东西,发蚊帐难以阻断蚊子叮咬。这些问题都给蚊媒控制带来了更大的挑战。

冈比亚按蚊 | Wikimedia Commons,Dunpharlain / CC BY-SA 4.0(https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.en)

另一个不同,就是基层的缺失。一般来说,鲁菲季地区的社区会有一个卫生中心,但医生不多,只有3~4人左右,由于人手不够,他们只能被动地等疟疾患者上门求药,很难做到主动监测。像中国那样真正走街串巷,去村里查找病人的卫生工作者,很难找到。

还有一个让中国专家有些意外的发现。坦桑贫穷、患病率高、缺乏基层卫生系统,那科研力量想当然也应该不强。其实不然,坦桑尼亚依法卡拉卫生研究所的研究人员,普遍都受过良好的教育和训练,他们的理念、策略和技术都非常国际化。但可惜的是,他们的研究成果很少能及时转化为当地疟疾防控急需的技术和产品。

回应这些不同,中国专家提出了解决方案。

蚊媒控制难,那就需要更加重视流行区人群的防治,而人群防治的前提,就是要有基层卫生体系。根据中国赤脚医生的经验,中英坦项目培训了一批社区志愿者,让他们在村子里主动进行监测,一旦发现发热病人,一天内进行诊断、治疗。因为区域发病率高,还借鉴了中国的小范围高风险人群服药策略,给重点区域进行集中筛查和服药。这样一来,就化被动监测为主动监测,在7天内,及时处置高风险地区的传染源和媒介。

或许,你注意到了眼熟的数字,“1-7”,和中国的 “1-3-7”看上去很像,但其实两者的核心和内容差别很大。因为鲁菲季发病率高,医疗资源不足,中英坦团队的“1-7”本质上是控制策略,而中国的“1-3-7” 则是清除策略,目标不同,工作内容与方法也自然也不同。

但是,“1-7”分享了中国“1-3-7”最核心的概念,就是时间。要及时发现、及时响应,赶在关键的窗口期“两周”以内,在疫点的蚊子不具备传染性前,就进行处理。

更为重要的是,在整个过程中,中国的专家一直跟坦桑的研究人员在现场合作,比如一起培训社区卫生志愿者和乡村卫生员、清除蚊虫孳生地、当地村民健康教育等等,让他们不只做防控,还能积极推动研究成果的转化和运用。

三年后,鲁菲季地区的疟疾发病率下降了80%。第一期项目结束后,在盖茨基金会的资助下,第二期的中坦疟疾防控合作示范项目扩大了试区范围,从4个社区扩大到了10个社区,使发病率进一步降低。

然而,这只是一个开始,以鲁菲季为出发点,第二期的中坦疟疾防控合作示范项目能否推广到整个坦桑尼亚?甚至,更广阔的非洲大陆?一切还是未知的。不过,在世界卫生组织的协调与支持下,第二期的中坦疟疾防控合作示范项目的经验,正在推广到赞比亚、布基纳法索、塞内加尔等疟疾流行区。

中国专家在鲁菲季疟疾防控现场 | 中坦项目组

中坦项目之外,不乏别的团队在非洲推广中国经验。中疾控全球卫生中心在塞拉利昂援建了生物安全实验室,在中国专家的帮助下,塞方已经培养起了一批实验室人才,不仅能做一些基础性的蚊媒监测,还可以做疟疾测序,这对掌握当地耐药疟原虫流行情况非常重要。广州中医药大学的青蒿抗疟团队,在非洲的科摩罗、圣多美和普林西比,开展了全民服药,使用的药物正是中国的复方青蒿素。

虽然困难重重,但许多人已经踏上了探索之路,而中国疟疾的清除更是给予了人类信心:在现有的科学技术、控制策略的条件下,在稳定的政局、发展的社会中,疟疾消除并非不可能。

只是,想在全球范围消灭疟疾,将是一个更宏大的命题。或许这个命题更应该改写为,战乱、贫穷有停止的那一天吗?如果没有,那么人类与疾病的斗争,将永无休止。

全球健康与发展守卫计划

我们关心科学家的每一次灵光一现,关心在未知领域的每一步开拓和探索。但这次,我们想把目光投向全球贫困人群。

他们生活窘迫,面对伤害也更加脆弱:气候变化、传染病、饥饿、贫困、新生儿死亡、性别歧视……科学和创新,能为他们带来什么?

全球健康与发展守卫计划通过招募并培养创作者、传播者,促进各类优质内容产生,鼓励传播和发声,从而将关注全球健康与全球发展的理念传播给大众,让贫困人群获得更多关注,并期待让这种关注实实在在改善他们的境遇。

作者:小贩儿

排版:尹宁流

题图来源:www.ipd.org.cn

本文版权属于“我是科学家”,未经授权不得转载。

如需转载请联系iscientist@guokr.com

【扩展阅读】一场上万年的致命纠缠,就要终止了吗?